Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

- Название:Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Стратегия КМ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-27455-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне краткое содержание

Неудачи русской армии принято списывать на «техническую отсталость» и «косность чиновников», однако что касается бронетехники — в этой области мы всегда были на лидирующих позициях.

Во время Великой войны русские бронеавтомобили не уступали по качеству лучшим английским образцам, а бронепоезда вообще не имели себе равных. Технические решения, применявшиеся при их изготовлении, надолго обогнали свое время.

Бронечасти русской армии комплектовались самыми грамотными солдатами. Многие из них были добровольцами. Именно поэтому команды бронепоездов и бронеавтомобилей практически не поддавались разложению и революционной агитации и до самого конца войны оставались наиболее боеспособными подразделениями русской армии.

Новая книга ведущего специалиста по истории бронетехники Максима Коломийца посвящена истории, вооружению, организации и боевому применению отечественных бронечастей в годы Первой мировой войны.

Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осталось без ответа и направленное в Главное управление Генерального Штаба письмо командира 12-го броневого дивизиона, пересланное начальнику технического отдела ГВТУ 8 июня 1917 года:

«В ГУГШ поступило заявление от 12-го броневого автомобильного дивизиона, указывающее, что в Петрограде в данное время задержано 30 автомобилей. 37 таких машин направлены из Англии в Москву, где их якобы предполагается задержать. Между тем фронт в данное время ощущает острый недостаток в означенных машинах. В частности, в 12-м дивизионе 12-й армии должно быть по штату 12 машин, в 12-м отделении выбыли из строя все машины в январских боях, в 13-м — одна, в 28-м — лишь две устаревшей конструкции, с которыми весьма затруднительно работать. Всего в дивизионе на лицо 6 машин, а совершенно пригодных 3. Ввиду сего ходатайствую о снабжении его новыми машинами».

В июне 1917 года по «почину 6-й конно-артиллерийской батареи» в Русской армии началось формирование так называемых «частей смерти». В их состав на добровольной основе могли записаться любые кадровые войсковые подразделения и части от роты или батареи до корпуса. Как правило, это были войска в наименьшей степени подвергшиеся разложению, сохранившие боеспособность и выступавшие за продолжение войны. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего генерала Брусилова от 8 июля 1917 года, для «частей смерти» были утверждены специальные знаки отличия в виде красно-черного угла (шеврона) на рукаве и «адамовой головы» (черепа) с лавровым венком и скрещенными мечами на кокарде.

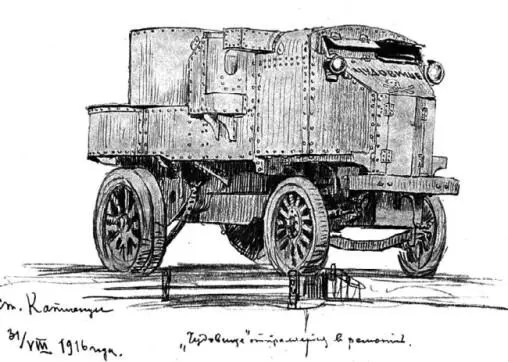

Броневик «Чудовище» 26-го автопулеметного взвода.

Юго-Западный фронт, 1916 год (РГАКФД).

15 июля 1917 года своим приказом № 634 Брусилов утвердил список № 1 войсковых соединений и частей, которым присваивалось наименование «частей смерти». Среди «доблестных могучих частей славной Революционной Армии, записавшихся в „части смерти“, своими резолюциями постановивших принять на себя ответственный тяжкий, но почетный долг умереть за Родину, не зная сомнений и колебаний в борьбе с жестоким врагом», значатся 9-й, 10-й и 12-й броневые автомобильные дивизионы и 2-я отдельная бронированная батарея для стрельбы по воздушному флоту (броневики «Пирлесс»).

Высокая боеспособность броневых частей в полной мере проявилась во время летней кампании 1917 года. Так, в июле, во время прорыва немецких войск в районе Тарнополя на сравнительно узкий участок фронта (первоначально полоса прорыва обороны 11-й армии составляла до 20 км) были выдвинуты три дивизиона — 11-й, Особого назначения и Бельгийский, имевшие в своем составе до 70 бронемашин. В полосе соседних отступавших армий действовали еще четыре дивизиона: 7-й, 8-й, Особой армии и Английский. Из-за развала армии многие солдаты бросали оружие и отходили в тыл, фронт держать было нечем. В результате, арьергардные бои с наступавшими немцами велись практически одними бронеавтомобилями, которые поддерживали казаки и «части смерти». Таким образом, это первый в истории военного искусства опыт прикрытия отходивших частей броневыми машинами.

Бронемашина «Чудовище» отправляется в ремонт. Юго-Западный фронт, 31 августа 1916 года. Рисунок неизвестного автора (журнал «Летопись войны», 1917 год, АСКМ).

О напряженности боев летом 1917 года можно судить из телеграммы командира 11-го бронедивизиона полковника Новикова:

«Генерал-квартирмейстеру Юго-Западного фронта 15 июля 1917 года в 23.50, оперативная.

С начала прорыва немцев на Тарнопольском направлении к месту прорыва были двинуты бронеавтомобили 11-го дивизиона и своими самоотверженными действиями на двое суток задержали противника у Тарнополя. Постоянно покидаемые пехотой, не всегда даже имея поддержку артиллерии, они своими смелыми выездами, часто по плохим проселочным дорогам, сдерживали напор немцев и увлекали за собой пехоту, продолжая до сего времени быть в линии сторожевого охранения. За время боев несколько машин было подбито прямыми попаданиями снарядов, все машины поизносились и требуют ремонта, а некоторые пришли в негодность. Тем не менее дух дивизиона продолжает оставаться превосходным. Дабы поддержать этот дух ходатайствую о немедленном назначении 10 новых броневых автомобилей и распоряжение удовлетворить технические нужды 11-го броневого автомобильного дивизиона».

Два броневика «Остин» 2-й серии из состава 9-го броневого дивизиона «смерти».

Лето 1917 года (ЦМВС).

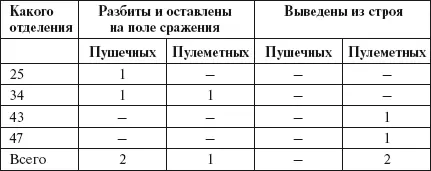

Сведения о потерях 11-го броневого дивизиона за этот период можно узнать из доклада полковника Новикова генерал-квартирмейстеру штаба 11-й армии:

«Представляю сведения о потерях броневых автомобилей в боях с 16 июня по 15 июля 1917 года:

Ввиду изложенного, прошу срочного пополнения броневыми машинами».

Не менее эффективно действовали и другие бронечасти Юго-Западного фронта, о чем свидетельствует рапорт командира 7-го бронедивизиона, направленный начальнику ГВТУ 15 июля 1917 года:

«В 7-м дивизионе, оказавшем блестящую боевую работу, разбито в боях несколько броневых машин, которые необходимо пополнить безотлагательно. Если в запасе нет вполне готовых к бою бронеавтомобилей, то, по некоторым сведениям, в Петрограде находится, кроме Запасного, 5-й броневой дивизион, вызванный с фронта, которому по неизвестно чьему распоряжению из автошколы были выданы в конце мая или начале июня 5 сверхштатных бронемашин. Соблаговолите сделать распоряжение о немедленной высылке через Киев на Проскуров 7-му дивизиону 6 вооруженных и вполне готовых к бою броневиков. Обстановка исключительно боевая, ценность бронечастей требует срочности исполнения изложенного».

Арьергардными боями на Юго-Западном фронте практически и закончилось использование русских бронемашин в борьбе с внешним врагом. Зато машины стали активно использовать для решения внутренних проблем. Так, во время мятежа генерала Корнилова для действий против его частей под Царским Селом и Пулково использовались машины 1-го бронедивизиона и отряда Келлера. Кроме того, примерно в это же время командованием Запасного броневого дивизиона началось формирование еще одного броневого отряда из 20 броневиков, который предполагалось использовать для подавления беспорядков в столице. Кроме того, в Петроград временно переводились части 1, 2, 5, 6 и 12-го дивизионов, которые в сентябре — начале октября 1917 года по распоряжению Петроградского совета вновь отправили на фронт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: