Анатолий Фоменко - Казаки-арии: Из Руси в Индию

- Название:Казаки-арии: Из Руси в Индию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Казаки-арии: Из Руси в Индию краткое содержание

Индия всегда считалась загадочной и удивительной страной. Выдвинуто и обосновано предположение, что знаменитые индийские Эпосы-хроники «Махабхарата» и «Рамаяна» вовсе не такие древние, как считается. Оказалось, что они описывают события эпохи XIV–XVI веков н. э. Более того, обнаружилось, что на страницах индийских летописей отразились библейские события, происходившие, в частности, на территории Руси-Орды, то есть Великой — «Монгольской» Империи XIV–XVI веков.

Многие исследователи обращали внимание на тесную связь между Индией и Русью. Теория о том, что арии, основавшие индийскую цивилизацию, пришли с севера, давно обсуждается в научной литературе. Наши исследования подтверждают данную точку зрения и показывают, что арии пришли в Индию из Руси-Орды в XIV–XV веках н. э., уже после Куликовской битвы.

В настоящей книге авторы не повторяют уже сказанного в предыдущих книгах по новой хронологии. За доказательствами и описанием статистических методов датирования авторы отсылают к предыдущим публикациям. Многое из сказанного в настоящей книге является пока гипотезой.

Книга предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в истории.

Казаки-арии: Из Руси в Индию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

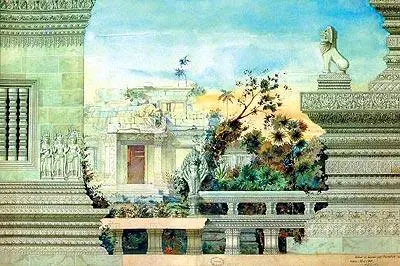

Фрагмент храма Ангкор Ват (Камбоджа). Акварель архитектора Люсьена Фурнеро, 1889 год. Создание храма относят будто бы к XII веку. В то же время считается, что потом город Ангкор был «заброшен и надолго забыт», после чего был открыт западными европейцами лишь во второй половине XIX века (хотя есть глухие сведения о миссионерах и португальских путешественниках, видевших заброшенный Ангкор будто бы в XVI веке) [157], с. 14. Согласно нашей реконструкции, Ангкор был возведен в эпоху XIV–XV веков как столица одной из провинций Великой Империи. После раскола Империи в XVII веке, город был покинут ордынцами-ариями и быстро покрылся лесными зарослями. Взято из [157], с. 4–5.

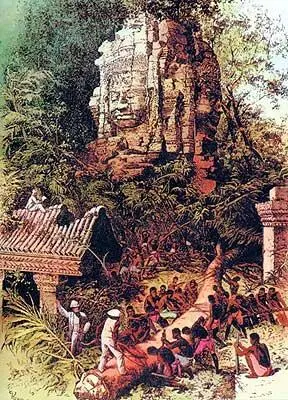

Старинная гравюра 1890 года. Храм Байон в городе Ангкор (Камбоджа) после реставрации. Чжоу Дагуань, побывавший в Ангкоре якобы в 1296–1297 годах, описывал Байон как «одну из ЗОЛОТЫХ башен, окруженных двадцатью каменными башнями с более чем сотней каменных комнат» (157), с. 15, 20. Но сегодня в Ангкоре никакого золота на храмах нет. Может быть, Чжоу Дагуань видел здесь православные храмы, купола которых крылись золотом. Потом их могли разрушить и возвести на их месте другие храмы, развалины которых обнаружили будто бы в XVI веке. Якобы «в середине XVI века король Камбоджи, охотясь на слона на севере своей страны, обнаружил в густом лесу огромный покинутый город» [157], с. 21. Якобы город Ангкор был построен в XII веке н. э. и покинут в 1431 году. Местные источники говорят, что «король Понтхеа Ят в сопровождении своих генералов, сановников и всех министров, королевской прислуги, мужчин и женщин, отправился в путь». Цит. по [157], с. 20. Как мы уже говорили, скорее всего. Ангкор был построен в XIV–XV веках как столица одной из провинций Великой = «Монгольской» Империи и покинут в XVII веке, после раскола Империи. Взято из [157], с. 20–21.

Старинный рисунок, показывающий расчистку (в 1880 году) храма Большого Пора Кхана (Хана?), Пра Стунг, в Камбодже, в сотне километров восточнее города Ангкора. Видна смотровая башня храма, «что было редкой особенностью сооружений в окрестностях Ангкора». Взято из [157], с. 67, 187.

Храм Ангкор Ват (Камбоджа), продольный разрез с востока на запад. Взято из [157], с. 2–3.

«Се человек». Суд Пилата. Пилат умывает руки. Справа стоит связанный Христос. Внизу — трое разбойников, привязанных за шею. Вся обстановка, одежды людей, вид городских домов — явно средневековые. Средняя часть алтаря Брауншвейгского собора. Якобы 1505–1506 годы. Взято из [63], вклейка между с. 160–161.

Шут в колпаке с ослиными ушами, с бубенчиками и шутовским жезлом (маротом). Генрих Фогтгерр Младший. Музей замка Гота. Подробности о символике шутовского колпака с рогами см. в части 2 настоящей книги. Взято из [63], вклейка между с. 160–161.

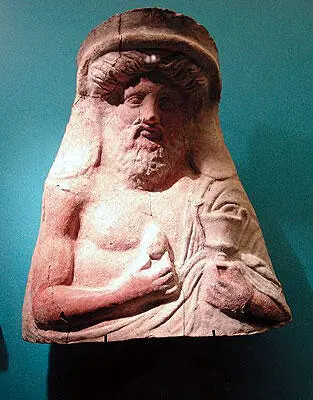

«Античная» скульптура бога Диониса с яйцом и чашей в руках. Из Беотии. Якобы 600–400 годы до н. э. Музейная табличка отмечает, что в руках Диониса — чаша и яйцо. В нашей книге «Царь Славян» мы показали, что бог Дионис является одним из отражений Христа в «античных» (то есть средневековых) мифах и легендах. Чаша с вином используется для христианского причастия, а пасхальное яйцо — широко известный христианский символ. Национальный Копенгагенский музей (Дания). Фотография сделана Т.Н. Фоменко в 2004 году.

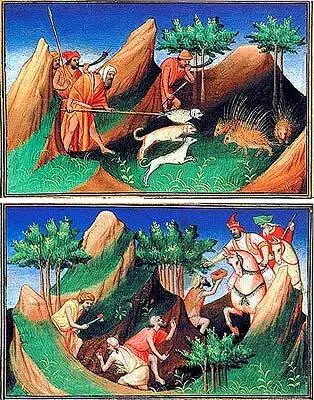

Старинная миниатюра из «Книги чудес» Марко Поло, путешествовавшего по Империи Великого Хана якобы в конце XIII века. Манускрипт якобы 1410 года. Вверху: долина Баласиана, недалеко от «замка Тайкан». Здесь добывают соль. Внизу: земля Баласиана богата золотом, серебром, рубинами. Как мы показали в книге «Империя», в старом исходном тексте Марко Поло описывалось путешествие по Великий = «Монгольской» Империи XIV–XVI веков. Взято из [158], с. 45.

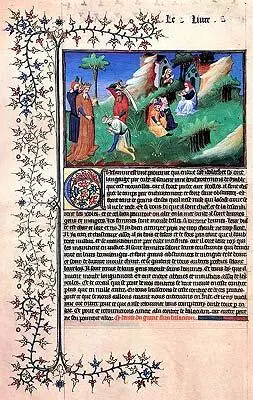

Старинная миниатюра из «Книги чудес» Марко Поло, путешествовавшего по Империи Великого Хана якобы в конце XIII века. Манускрипт якобы 1410 года. Правитель Шесмюра руководит казнью. Отшельники в горах предаются молитвам. По-видимому, в старом тексте Марко Поло описывалось путешествие по Великой = «Монгольской» Империи XIV–XVI веков. Взято из [158], с. 50.

Данте Алигьери представляет свою книгу «Божественная Комедия». Слева — спуск в Ад. Вверху на заднем плане — гора Чистилища и Рай. Это три части поэмы Данте. Справа — город Флоренция. Фреска во флорентийском соборе Санта-Мария дель Фьоре. Якобы 1465 год. Взято из [160], с. 223, илл. 4. Подробности см. в части 1 настоящей книги.

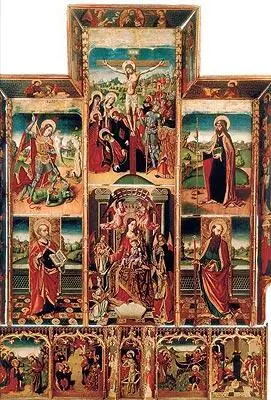

Мария, падающая на землю у распятия Христа. Ретабло Святого Петра, Мастер Кастельсардо. (Упоминается в Сардинии между 1492 и 1500). Об отражении этого известного христианского образа в «древне»-индийской истории см. в части 1 настоящей книги. Взято из [1], с. 374.

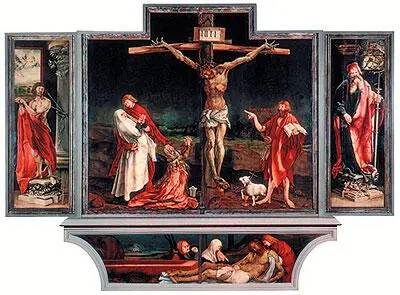

Две Марии у распятия Христа. Одна из женщин в обмороке оседает на землю. Ее подхватывают на руки. Алтарь Святого Антония (Изенгеймский алтарь). Кольмар, Музей Унтерлинден. Матис Грюневальд (Вюрцбург, 1480? — Галле, 1528). Николаус Хагенауэр (? — после 1526). Об отражении этого известного христианского образа в «древне»-индийской истории см. в части 1 настоящей книги. Взято из [1], с. 227.

Литература

[1] [ «Алтари»] Вирдис Катерина Лиментани, Пьетроджованна Мари. Алтари. Живопись Раннего Возрождения. — Пер. с итальянского. Изд-во «Белый Город», 2002; «Arsenale editrice», Italy, 2001.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: