Анатолий Фоменко - Казаки-арии: Из Руси в Индию

- Название:Казаки-арии: Из Руси в Индию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Казаки-арии: Из Руси в Индию краткое содержание

Индия всегда считалась загадочной и удивительной страной. Выдвинуто и обосновано предположение, что знаменитые индийские Эпосы-хроники «Махабхарата» и «Рамаяна» вовсе не такие древние, как считается. Оказалось, что они описывают события эпохи XIV–XVI веков н. э. Более того, обнаружилось, что на страницах индийских летописей отразились библейские события, происходившие, в частности, на территории Руси-Орды, то есть Великой — «Монгольской» Империи XIV–XVI веков.

Многие исследователи обращали внимание на тесную связь между Индией и Русью. Теория о том, что арии, основавшие индийскую цивилизацию, пришли с севера, давно обсуждается в научной литературе. Наши исследования подтверждают данную точку зрения и показывают, что арии пришли в Индию из Руси-Орды в XIV–XV веках н. э., уже после Куликовской битвы.

В настоящей книге авторы не повторяют уже сказанного в предыдущих книгах по новой хронологии. За доказательствами и описанием статистических методов датирования авторы отсылают к предыдущим публикациям. Многое из сказанного в настоящей книге является пока гипотезой.

Книга предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в истории.

Казаки-арии: Из Руси в Индию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

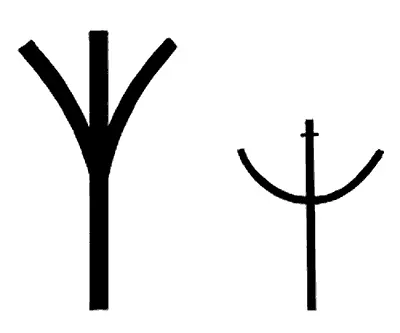

В книге «Реконструкция», гл. 13 (см. илл. 13.17) и в гл. 19 (см. илл. 19.7 и илл. 19.11) мы уже высказывали мысль, что известная французская «королевская лилия», см. рис. 1.150, рис. 1.151, является, попросту, одной из форм христианского вилообразного креста. Или — полумесяца со звездой, который тоже является разновидностью христианского креста, см. рис. 1.152. Не исключено, что полумесяц символизировал тело Христа, висящее на кресте и провисшее на приподнятых вверх, пригвожденных руках. См. фотографии таких распятий в книге «Реконструкция», гл. 18, илл. 18.27 и илл. 18.28. Различные виды старых христианских крестов, сильно отличающихся от современных, изображались на старинных русских надгробных плитах эпохи XIV–XVI веков. См., например, книгу «Новая хронология Руси», гл. 6, илл. 6.28, илл. 6.61, илл. 6.62, а также гл. 14, илл. 14.42, илл. 14.49-илл. 14.51. Подобные кресты сохранились также и в Западной Европе, см. «Реконструкция», гл. 18, илл. 18.27 и илл. 18.28.

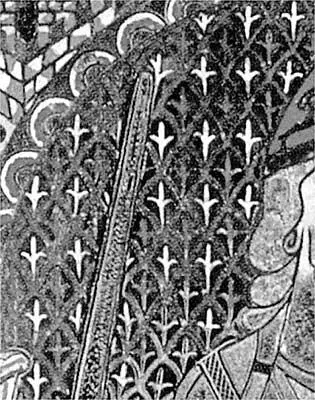

Рис. 1.150. Христианские вилообразные кресты, заполняющие все поле вокруг изображения Плантагенета якобы 1113–1151 годов. Effigie funéraire de Ceoffroy Plantagénet, comte du Maine et d'Anjou. Musées du Mans. Взято из [156], с. 3. Большинство крестов имеют четко выраженную вилообразную форму. А вот внизу справа некоторые из них уже изображены в форме цветка лилии. Так что здесь четко виден процесс превращения вилообразного христианского креста в «королевскую лилию».

Рис. 1.151. Вилообразные христианские кресты на изображении Плантагенета, Взято из [156], с. 3.

Рис. 1.152. Старинная вилообразная форма христианского креста. Фотографии распятий именно с таким крестом мы привели в книге «Реконструкция», гл. 18, илл. 18.27 и илл. 18.28. Он является, попросту, одной из форм полумесяца со звездой, то есть опять-таки того же христианского креста, см. справа.

Потом во Франции вилообразный христианский крест слегка видоизменили, сделав его более похожим на цветок лилии, рис. 1.153 и рис. 1.154. Процесс превращения христианского вилообразного креста в «цветок лилию» хорошо виден на рис. 1.150. На нем несколько крестов уже представлены в виде лилий (см. справа внизу).

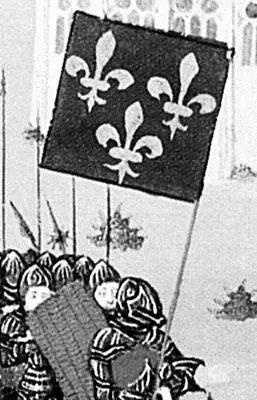

Рис. 1.153. Христианский вилообразный крест, уже превращенный в известную французскую «королевскую лилию». Взято из [156], с. 5. Le siége de Pontoise: derriére leur banniére fleurdelisée, les Francais assiégent la ville. Bibliothéque Nationale, Paris.

Рис. 1.154. Христианский вилообразный крест, превратившийся во «французскую лилию». «На аллегорической миниатюре конца XV века нация изображена в виде знатной дамы, поклоняющейся Святой Троице. Госпожа Франция и ее придворные дамы облачены в плащи с геральдическими лилиями» [160], с. 267, илл. 4.

То же самое, как мы теперь понимаем, произошло и в Индии. Сначала, в эпоху ариев = юриев здесь почитался христианский вилообразный крест. Но потом его постепенно превратили в цветок лотоса. Произошло это, скорее всего, уже в эпоху Реформации, в XVII–XVIII веках. Позже, забыв об исходном происхождении данного символа, комментаторы начали глубокомысленно рассуждать о причинах, заставивших «древних» ариев (индийцев, буддистов) поклоняться цветку лотоса. Например, философствуют так: «Число три есть первое число, способное выразить основную диалектическую концепцию: объединение тезиса и антитезиса в синтезе… Мощные заросли лотоса вызывают мысль о плодородии…» [78], с. 188. Синтез тезиса и антитезиса, конечно, очень интересен, однако указанное нами соображение куда проще.

В заключение одно психологическое замечание. Искусственно отодвинув индийский Эпос в глубочайшую древность, и резко сузив географические рамки описанных в нем событий, скалигеровские историки XVII–XVIII веков постарались всячески скрыть тот факт, что Махабхарата на самом деле рассказывает о сравнительно недавних событиях XIV–XVI веков. По-видимому, ее сознательно отредактировали, припудрив толстым слоем «ветхой пыли». В результате весь этот огромный материал воспринимается сегодня научной общественностью неоднозначно. С одной стороны — с большим уважением, что, безусловно, вполне справедливо. Но с другой — надо признать, мало кто прочитывает его от начала до конца. Он кажется скучным.

Однако теперь становится ясно, что к такому «скучающему» восприятию нас приучили! Заставили думать, будто тысячи событий, описанных на страницах Махабхараты, известны нам ТОЛЬКО ИЗ НЕЕ И БОЛЬШЕ НИОТКУДА. А поскольку изложение отредактировано «под сказку», неудивительно, что невольно возникает прохладное отношение ко всему материалу в целом. Мол, туманные мифы, тусклые легенды, какие-то неизвестные боги, юмористичные драконы, нелепые чудовища и прочее. Сотни непонятных (на первый взгляд) имен, множество будто бы «древнейших», позабытых и запутанных событий… Спросите своих друзей: многие ли прочитали полностью хотя бы один из томов Махабхараты? Уверяем, таких найдется немного. Очень немного. Единицы даже среди почитателей «древне»-индийской истории. Но теперь, после восстановления правильной хронологии Эпоса, интерес к нему резко возрастает. Чтение исторических томов Махабхараты становится просто захватывающим. Как только мы начинаем понимать, что на страницах Эпоса развертываются крупнейшие события Великой = «Монгольской» Империи XIV–XVI веков и, в частности, одной из ее важных земель, полуострова Индостан, — от большинства его страниц просто невозможно оторваться. Ведь с них в полный рост встают, например, некоторые хорошо известные нам библейские события. Картины из истории Руси-Орды, описанные в русских летописях и у Карамзина. Куликовская битва. И даже очень далекие от Индии западно-европейские события!

Сравнение различных точек зрения первоисточников — арийско-индийской (из Индии, с Востока), русской (из метрополии Империи), западно-европейской (из стран Запада), НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ СОБЫТИЯ мгновенно увлекает любого непредвзятого исследователя. Кроме того, распутывание «скалигеровских хитростей» приобретает теперь характер быстро набирающего обороты расследования серьезного преступления XVII–XVIII веков перед наукой и вообще перед человечеством. Выясняется, что «реформаторы» замели не все следы! В целом надо признать, что они поработали на славу. Но кое-что, и даже очень многое, пропустили. Недоглядели. И сегодня их внешне убедительное алиби рушится. Так что, повторим, сейчас чтение большинства из двадцати двух томов Махабхараты становится куда более увлекательным, чем чтение профессионально написанного детектива. И куда более ценным и интересным, поскольку перед нами встает подлинная жизнь наших предков XIV–XVI веков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: