Дмитрий Харитонович - История Крестовых походов

- Название:История Крестовых походов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир энциклопедий Аванта + : Астрель : ВКТ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98986-31

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Харитонович - История Крестовых походов краткое содержание

В конце приведены указатели имен и географических наименований, прежних и нынешних. Издание снабжено множеством иллюстраций и картами походов.

История Крестовых походов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Судьба пленников

Большинству пленников, в том числе королю и великому магистру, Саладин сохранил жизнь. По преданию, передаваемому многими исламскими историками, Саладин милостиво обошелся со многими пленниками. Страдающему от жажды королю Гвидо султан протянул кубок с охлажденным питьем. Отпив, король Иерусалимский передал этот кубок Рено Шатийонскому. По обычаям арабов, вкусивший хлеба и воды становится гостем того, кто дал ему еду и питье, и как гость пользуется неприкосновенностью. Саладин якобы сказал: «Этот нечестивый пил воду без моего разрешения, потому на него не распространяется гарантия неприкосновенности». После этого Саладин то ли самолично во исполнение клятвы отрубил сеньору Трансиорданскому голову, то ли отсек только руку, а остальное довершили его люди. В любом варианте Салах ад-Дину приписываются слова, обращенные к Рено: «Я тот, кто отомстил тебе за пророка Мухаммада. Аллах быстро отнесет твою душу в адское пламя». Христианские хронисты добавляют, что Саладин по обычаю предложил Рено принять ислам, но тот ответил, что лучше бы уж Саладину принять христианство, и добавил: «Если бы ты уверовал в истинного Бога, то избежал бы адских мук, которые тебе, несомненно, уготованы» — и был казнен только после этого ответа.

Смерть Рено де Шатийона. Миниатюра. XV в.

Более 200 тамплиеров и госпитальеров также были преданы казни. Перед смертью им предложили «выкликнуть закон», то есть принять ислам. Все они дружно отказались. По преданию, Саладин выкупался в их крови (это весьма сомнительно), но Жерар избежал смерти ценой передачи Саладину замка тамплиеров в Газе. Иные утверждали также, что он «выкликнул закон», но это, скорее всего, домыслы современников-недоброжелателей.

Иерусалим пал

Казалось, Иерусалимскому королевству осталось недолго существовать. Уже 10 июля мусульмане взяли Акру, 6 августа — Яффу, Сидон и Бейрут, в том же августе — ряд других городов. Во второй половине сентября силы султана осадили Иерусалим. Гарнизон был не в состоянии защищать город от 60-тысячной армии Саладина. После нескольких дней осады правившая в Святом Городе в тот момент королева Иерусалимская Сибилла приняла решение открыть ворота и сдаться на милость победителя. 2 октября 1187 г. мечеть Омара снова стала мусульманской святыней. С нее сбили крест и водрузили — снова — зеленое знамя с надписью «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк его».

Армия Саладина. Миниатюра. XV в.

В отличие от взятия Святого Города крестоносцами на этот раз не было ни бессмысленных жестокостей, ни разрушений. Христианам разрешалось в течение 40 дней покинуть Иерусалим. Правда, требовалось заплатить весьма солидный выкуп: 10 золотых с каждого мужчины, 5 — с каждой женщины, 1 — с ребенка. Более 20 тысяч бедняков не смогли собрать таких денег. За часть из них — примерно за семь тысяч — заплатили тамплиеры и иоанниты, но почти 15 тысяч человек были проданы в рабство. К весне 1189 г. от прежнего Иерусалимского королевства остались лишь города Антиохия, Триполи (но территории соответствующих княжества и графства сильно уменьшились) и героически оборонявшийся Тир, а также оплот иоаннитов замок Крак де Шевалье.

Глава 5

Третий крестовый поход (1189–1192 гг.)

Начало Третьего крестового похода

Известие о падении Иерусалима поразило Европу как удар молнии. Папа Урбан III, узнав об этом, умер от потрясения. Его преемник Григорий VIII уже 29 октября провозгласил новый, Третий крестовый поход. Среди папских требований было прекращение всех войн между христианскими государями. Крест приняли император Фридрих I Барбаросса, король Франции Филипп II, который впоследствии получит почетное прозвание Август (в честь римского императора Августа), а также король Англии Генрих II. Сборы заняли немало времени и потребовали много сил и средств. В Англии и Франции ввели особую подать — так называемую Саладинову десятину, десятипроцентный налог на любой доход. От уплаты этого налога не освобождался никто, даже Церковь была обязана его платить.

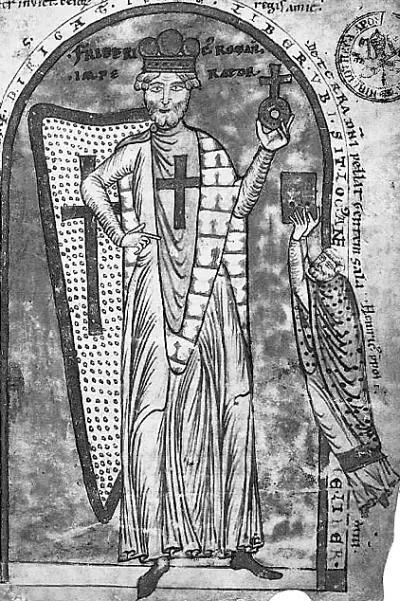

Первым в путь 11 мая 1189 г. двинулось немецкое войско, насчитывавшее около 30 тыс. человек, во главе с Фридрихом Барбароссой, который как император, а следовательно, в глазах людей той эпохи светский глава всех христиан (этого не отрицали и папы, считавшие, правда, свой сан выше) должен был стать главнокомандующим общими силами крестоносцев. Немолодой — ему было более 65 лет, преклонный по тем временам возраст — государь, которого впору было называть уже не Барбаросса (по-итальянски буквально «Краснобородый», т. е. «Рыжебородый»; смуглые итальянцы, в стране которых Фридрих много и не всегда успешно воевал, дивились его золотистой растительности на лице), а Барбабьянка («Белобородый»), мечтал увенчать свое правление великим деянием — освобождением Иерусалима.

Правда, характер подготовки похода и выбранный маршрут вызывали у современников и позднейших историков вопрос: не было ли у Фридриха кроме цели явной — освобождения Гроба Господня — еще и какой-то тайной цели? В отличие от большинства европейских монархов, избравших морской путь в Святую Землю, Барбаросса шел со своим войском по суше. Было отправлено посольство к королю Венгрии Беле III с просьбой о беспрепятственном проходе. Тогда же начались переговоры с турецким правителем Иконийского, он же Румский, султаната Кылыч-Арсланом II, врагом Саладина. В Германию прибыли послы византийского императора Исаака II Ангела. С ним также было заключено соглашение о проходе через византийскую территорию, о гарантиях безопасности крестоносцев, о снабжении армии Барбароссы продовольствием и т. п. Прислал своих представителей великий жупан (князь) Сербии Стефан Неманя, с которым обсуждались те же темы. Какие-то переговоры вроде бы велись и с болгарским царем Иваном Асенем I. Перед началом похода сам грозный Саладин обратился к императору с любопытным предложением: тот добивается сдачи последних городов в латинской Сирии, а Победоносный Царь, Защитник Веры вернет христианские реликвии (частицу Креста Господня и Святое Копье) и некоторые захваченные монастыри, освободит всех пленных, разрешит свободно проводить богослужение в храме Гроба Господня и обеспечит беспрепятственный доступ паломникам ко всем христианским святыням. Эти предложения были отвергнуты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: