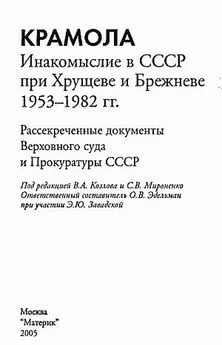

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Название:КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Материк»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-85646-128-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. краткое содержание

Книга адресована всем, кто интересуется нашим недавним прошлым, но представляет интерес и для профессиональных историков.

КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вспышка репрессивной активности власти косвенно отражала глубокие трансформации в советском обществе. В 1957-1958 гг. социальные иллюзии, порожденные разоблачениями «культа личности» на XX съезде КПСС и мифом о наступившей «оттепели», с одной стороны, трудности адаптации значительных групп населения к новой политической интерпретации недавнего прошлого – с другой, наложились на противоположные по своей политической направленности и потому дезориентировавшие общество события: откровенная демонстрация сталинистских мускулов – подавление советскими войсками народного восстания в Венгрии и удаление в 1957 г. из политического руководства наиболее «крутых» сталинистов (в действительности, может быть, и не намного более «крутых», чем Хрущев, но ставших опасными для него Молотова, Кагановича, Маленкова и «примкнувшего к ним» Шепилова). Взаимодействие этих разнонаправленных факторов, отразивших серьезные противоречия среди коммунистических олигархов, активизировало практически всех потенциальных оппонентов режима: от «истинных марксистов» и «либералов» до националистов и сталинистов.

Подавление венгерского восстания вызвало протесты прежде всего образованных или относительно образованных романтиков как марксистского, так и «протолиберального» толка. Они хотели от власти логики и последовательных действий на пути к «истинному ленинизму» или абстрактно понимаемой «свободе». В свою очередь, отставка Молотова, Кагановича и Маленкова («верных ленинцев и сталинцев») спровоцировала вспышку «народного сталинизма», вообще простонародную оппозиционность власти, проникнутую недовольством условиями жизни и традиционными для России эгалитаристскими и античиновничьими настроениями [54] Вообще, народная просталинскан оппозиционность хрущевскому режиму имела гораздо большее распространение и политическое значение, чем об этом принято писать в исторической литературе (собственно говоря, об этой форме оппозиционности историческая литература почти и не упоминает). Между тем пребывание Хрущева у власти как бы обрамлено массовыми волнениями, имевшими более или менее очевидную просталинскую окраску. Это, во первых, относительно известные историкам волнения в Тбилиси в марте 1956 г., начазшиесн именно под лозунгами защиты Сталина и лишь затем получившие довольно отчетливое националистическое и сепаратистское звучание. Последние крупные массовые беспорядки эпохи Хрущева мало известны историкам. Они произошли в 1963 г. во время традиционного празднования очередной годовщины Октябрьской революции в азербайджанском городе Сумгаите. Бунт спровоцировало требование властей убрать из праздничных колонн портреты вчерашнего кумира, которые до сих пор участники демонстраций беспрепятственно проносили перед трибунами на центральной площади города. Столкновение с властями сопровождалось выкриками «Долой Хрущева», избиениями представителей власти, разгромом отдела милиции. Во время подавления беспорядков случайным выстрелом был ранен 12-летний мальчик. Подробнее об этом: Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.)

.

Подъем оппозиционных настроений в 1957-1958 гг. заставил власти задуматься над тем, кто и почему противостоит режиму. В мае 1958 г. Верховный суд СССР произвел обобщение судебной практики по делам о контрреволюционных преступлениях [55] ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 5080. Л. 1-43.

. Анализ был основан на репрезентативной выборке из всех рассмотренных в 1956-1957 гг. дел (кроме дел, рассмотренных в военных трибуналах), что составляло 59,9% от общего количества, а также на материалах общесоюзной судебной статистики [56] Там же. Л. 3.

. Общий вывод вселял некоторую тревогу, но не обескураживал: снизившись до минимума в 1956 г., судимость за контрреволюционные преступления в 1957 г. резко пошла вверх – 2498 человек. Впрочем, успокаивали чиновники Верховного суда СССР, «удельный вес этих преступлений к общей судимости по уголовным делам остается незначительным и составил 0,3%» [57] ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 5080. Л. 4.

. Причины же явления объясняли в целом верно, но в тонкости не вдавались. Рост числа осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду (84,5% всех осужденных за «контрреволюционные преступления») связывали как с «реакцией неустойчивых и враждебных элементов на события внешнеполитической и внутренней жизни, в частности, на контрреволюционный] мятеж в Венгрии и на разоблачение вредных последствий культа личности», так и с «усилением деятельности органов государственной безопасности, прокуратуры и суда по привлечению к ответственности и осуждению враждебных элементов после издания письма ЦК КПСС от 19 декабря 1956 г. «Об усилении политической работы в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов» [58] Там же. Л. 16-17.

.

Динамика судимости за антисоветские преступления, косвенно отражавшая изменения настроений в обществе, показывала, что наибольший рост недовольства продемонстрировал тот класс, на который власти, по обыкновению, возлагали наибольшие надежды. Доля осужденных рабочих в 1957 г. резко выросла и достигла почти 50% от общего количества. Служащие и особенно крестьяне в тот же период демонстрировали, напротив, определенное социальное спокойствие. «Прочие» (единоличники, кустари, лица без определенных занятий) давали устойчиво высокую долю осужденных, непропорциональную их доле в населении страны (см. таблицу 2). В 1957 г. (за другие годы у нас, к сожалению, данных нет) доля маргинальных элементов среди «антисоветчиков» была велика (15,7%). Больше трети из них составляли прежде судимые (39,4%), в основном за общеуголовные преступления. 1,1% были твердыми противниками режима – они уже имели в прошлом судимость за антисоветскую агитацию и пропаганду и после реабилитации вновь попали под суд [59] ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 5080. Л. 6, 17.

. Большинство осужденных антисоветчиков представляли не интеллигенцию (растворенную официальной статистикой в расплывчатой категории «служащих»), а народный политический «андерграунд», тех, кого мы во втором разделе книги назвали «бульоном оппозиционности».

Таблица 2. Доля представителей различных социальных групп среди осужденных за контрреволюционные преступления, в %

| Социальные группы | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |

| Рабочие | 33,9 | 30,1 | 32,9 | 46,8 |

| Служащие | 20,3 | 24,9 | 24,1 | 18,3 |

| Колхозники | 16,7 | 18,5 | 13,4 | 9,9 |

| Прочие (крестьяне-единоличники, кустари, лица без определенных занятий) | 29,1 | 26,5 | 29,6 | 25,0 |

Составлено по: ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 5080. Л. 6.

Антисоветской агитацией и пропагандой занимались в основном одиночки (91,3% осужденных), 6% осужденных действовали небольшими группами (по 2-3 человека), 2,7% были объединены в более многочисленные организации. По мнению властей, большинство из них были «злостными антисоветчиками». 62,6% осужденных успевали до ареста совершить «неоднократные действия», после первого же эпизода попадался лишь каждый третий. На самом деле анализ наиболее распространенных в 1956-1957 гг. форм антисоветской активности противоречит этому выводу:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов - Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/1088031/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)