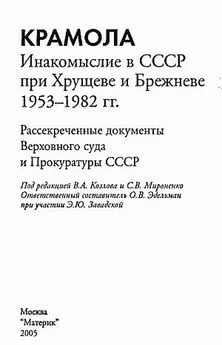

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Название:КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Материк»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-85646-128-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. краткое содержание

Книга адресована всем, кто интересуется нашим недавним прошлым, но представляет интерес и для профессиональных историков.

КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интеллектуальная элита не приняла «просталинской» корректировки идеологии, которую она справедлибо связала с новыми ограничениями и без того куцей свободы творчества. Выдвинувшаяся из этой среды группа инакомыслящих бросила властям вызов. Она отказалась от методов подпольной борьбы, столь характерных для предыдущего периода, почти избавилась от комплекса вины перед государственной властью, нередко мучившего ее предшественников, и, неслыханное дотоле дело, заявила свои претензии на легальность.

Властям пришлось в спешном порядке заканчивать начатое еще при Хрущеве «осовременивание» репрессивной политики. Первая организованная антиправительственная демонстрация протеста, состоявшаяся в декабре 1965 г. на площади Пушкина в Москве, тем не менее застала «начальство» врасплох. Суть новой проблемы председатель КГБ при Совете Министров СССР В. Семичастный сформулировал 11 декабря 1965 г. в докладной записке в ЦК КПСС. Он сообщил об участившихся в последних месяцах 1965 г. случаях «антисоветских проявлений», в том числе и в форме открытых «политически вредных» выступлений: «Дело иногда доходит до того, как это было, например, в Москве, когда некоторые лица из числа молодежи прибегают к распространению так называемых «гражданских обращений» и группами выходят с демагогическими лозунгами на площади. Формально в этих действиях нет состава преступления (курсив мой. – В.К. ), но, если решительно не пресечь эти выходки, может возникнуть ситуация, когда придется прибегнуть к уголовным преследованиям, что вряд ли оправдано» [72] РГАНИ.Ф. 5. Оп. 30. Д. 462. Л. 250.

.

Стали искать выход. Неудачные политические импровизации местных властей распространения не получили. Тупиковой показалась тактика ленинградских властей в деле поэта Иосифа Бродского, осужденного в 1964 г. «за паразитический образ жизни», а не за «антисоветскую деятельность». Поэт этой деятельностью, собственно, и не занимался, но власти все равно раздражал. Судебный «эксперимент» с «тунеядцем Бродским», по всей вероятности, не встретил поддержки в Москве. В надзорном производстве Прокуратуры СССР по делу И. Бродского имеется следующее заключение: «Насколько правильно составлена стенограмма, судить трудно, но если она правильная, то этот факт лишний раз подтверждает тенденциозность и необъективность рассмотрения дела и скорую расправу с Бродским» [73] ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99617. Л. 28.

. В том же деле имеются протесты Прокуратуры СССР по вынесенному Бродскому приговору, докладная записка Генерального прокурора СССР Руденко, Председателя Верховного суда СССР Горкина и председателя КГБ Семичастного в ЦК КПСС о целесообразности досрочного освобождения поэта [74] Там же. Л. 91-93.

. Первый блин явно вышел у властей комом [75] Дело о высылке поэта И.А. Бродского из Ленинграда в 1964 г. «за тунеядство» до сих пор было известно только по воспоминаниям очевидцев и знаменитым стенограммам двух судебных заседаний, Сделанным Ф.А. Вигдоровсй Эткинд Е.Г. Процесс Иосифа Бродского. Лондон, 1988; Гордин Я.А. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. С. 134-166; Якимчук Н.А. Как судили поэта: Дело И. Бродского. Л., 1990. Стенограммы суда см.: Огонек. 1988. № 49. С. 26-31; указ. статья Я.А. Гордина; Архив самиздата, № 236). Теперь круг источников расширяется за счет надзорного производства Прокуратуры СССР (ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616, 99617). Материалы этого дела опубликованы нами в эфире радиостанции «Свобода» (см. интернет-сайт радиостанции), готовится и «бумажная» публикация.

.

В борьбе с новыми формами оппозиционных выступлений власти попытались, прежде всего, изменить «правила игры». Раз целый ряд действий, явно враждебных режиму, нельзя подвести под статьи об антисоветской агитации и пропаганде, то их следует считать преступлением против порядка управления. 16 сентября 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в УК РСФСР были внесены статьи 190-1, 190-2 и 190-3 (аналогичные статьи появились в Уголовных кодексах других союзных республик). Статья 190-1 предусматривала уголовное наказание «за распространение измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Практически это означало, что за любое критическое заявление «крамольников» и инакомыслящих можно теперь привлечь к уголовной ответственности. Единственное ограничение, которое наложила на себя власть, да и то условно, было связано с привлечением к уголовной ответственности именно за распространение «измышлений», а не за простое их высказывание. Другими словами, обычных «болтунов» режим все-таки оставил в покое.

В принципе статья 190-1 (как и другие новшества 1966 г. в Уголовных кодексах) противоречила советской Конституции (Уголовный кодекс должен был приниматься не Указом Президиума, а решением Сессии Верховного Совета). Это дало основание диссидентам протестовать и защищаться, требовать отмены «административного указа». (Статья 190-1 была отменена при Горбачеве Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1989 г.) Одновременно Указ вводил уголовную ответственность за надругательство над государственными гербами и флагами (ст. 190-2 УК РСФСР и аналогичные статьи УК других республик). Ранее, если не обнаруживалось «антисоветского умысла», подобные действия, получавшие все большее распространение, квалифицировались как хулиганство.

В борьбе с организованными демонстрациями протеста под лозунгами защиты советской Конституции режим попытался использовать статью 190-3 УК РСФСР («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»). Статья предусматривала уголовное наказание не за групповые действия сами по себе, а за их возможные последствия: 1) грубое нарушение общественного порядка; 2) явное неповиновение законным требованиям представителей власти; 3) нарушение работы транспорта; 4) нарушение работы государственных, общественных учреждений или предприятий. Однако это отнюдь не делало вполне «законной» расправу над всеми участниками демонстраций протеста, опиравшихся на конституционное право на проведение митингов и демонстраций. Из диспозиции статьи 17 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик следовало, что рядовые участники групповых действий все же не подлежат уголовной ответственности и к ним могут применяться лишь меры общественного воздействия.

Можно сказать, что, в конце концов, на изменение политической ситуации власти нашли достаточно нетривиальный ответ, особенно для режима, практиковавшего до сих пор исключительно террор, репрессии и запугивание в ответ на те или иные формы выражения народного недовольства. (Последний раз к этой проверенной тактике власти прибегли в 1957-1958 гг., чем, собственно, и породили многие из своих будущих проблем.) В середине 1960-х гг., особенно после прихода к власти Брежнева, карательные органы окончательно встали на путь систематического «профилактирования» довольно многочисленного околодиссидентского культурного слоя, что должно было лишить принципиальных противников власти естественной среды обитания, вместо того чтобы набивать «школы революционеров» в лагерях новыми способными учениками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов - Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/1088031/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)