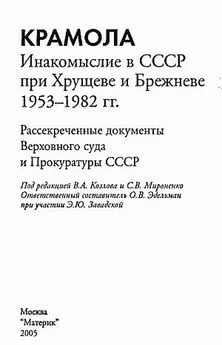

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Название:КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Материк»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-85646-128-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. краткое содержание

Книга адресована всем, кто интересуется нашим недавним прошлым, но представляет интерес и для профессиональных историков.

КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изучение обстановки среди «русистов» показывает, что круг их сторонников расширяется и, несмотря на неоднородность, обретает организационную форму.

Опасность, прежде всего, состоит в том, что «русизмом», то есть демагогией о необходимости борьбы за сохранение русской культуры, памятников старины, за «спасение русской нации», прикрывают свою подрывную деятельность откровенные враги советского строя».

В общем-то «русизм» в начале 1980-х гг. не представлял собой сколько-нибудь серьезного движения, но это было отчетливое общественное настроение – опасное для власти и довольно новое для советского «интернационального» режима. Если соотнести эту националистическую тенденцию с расцветом национализма на периферии советской империи, то станет ясным, что перед коммунистическими олигархами на рубеже 1970-1980-х гг. замаячила угроза куда более серьезная, чем традиционные обвинения в бюрократическом перерождении и измене «делу Ленина» или полулегальная либеральная правозащитная критика КПСС со стороны сердитых московских интеллектуалов.

В послесталинский период политические разговоры в обеденные перерывы, за праздничным столом, в городском транспорте и загородных электричках, в метро и на вокзалах были неотъемлемым элементом повседневности, частью образа жизни. Вряд ли кто из простых людей мог уследить за всеми идеологическими поворотами власти и изменениями в официальных оценках тех или иных лиц и событий. Поэтому шанс стать жертвой доноса по обвинению в антисоветизме был практически у каждого жителя страны, способного выговорить хотя бы несколько предложений на политическую тему подряд или даже просто матерно выругаться в адрес высшего «начальства». Во времена Хрущева и Брежнева «болтали» миллионы, но, слава богу, сажали за антисоветскую агитацию и пропаганду десятки, в крайнем случае, сотни людей в год. (При Брежневе «за болтовню» уже практически совсем не сажали.)

Этой «болтовне», этому «антивластному» общественному настроению – «крамольным» проявлениям российского сознания, традиционного антивластного бунтарства и спонтанного политического хулиганства, привязанным к конкретным политическим событиям, – посвящены первые два раздела книги («Сталин умер!» и «Глас народа, или «Бульон оппозиционности»).

Следующие разделы расположены в порядке возрастания сознательности и организованности «крамольных» действий, а также затраченных на их осуществление интеллектуальных, а отчасти и физических усилий. От архаичных форм «осквернения» изображений коммунистических вождей и других «идеологических» святынь режима (эти действия, в отличие от «антисоветской болтовни» и рассказывания анекдотов в дружеской кампании, требовали немалой изобретательности) мы перейдем к различным формам индивидуального открытого протеста («вышел на улицу с плакатом…» и т.п.), к авторам листовок и других анонимных агитационных документов (они могли существовать как в единичных экземплярах, так и иметь значительный тираж, особая форма таких документов – антисоветские надписи на избирательных бюллетенях, которым посвящен раздел 4).

Затем последует рассказ о безвестных «литературных антисоветчиках», чьи сочинения обычно не ходили в списках и не распространялись через «самиздат». Это авторы разнообразных трактатов и сочинений об «улучшении жизни», пороках советской системы и т.п.

Высшей формой оппозиционной деятельности в до-диссидентский период были создание или подготовка к созданию подпольных групп и организаций, часто начинавшиеся с составления различных «программ», «уставов», «клятв» и т.п.

Завершают книгу документы правоохранительных органов о борьбе с диссидентским движением второй половины 1960-1970-х гг. Этот раздел книги по необходимости краток. Его можно было бы дополнить множеством уже известных и в значительной своей части опубликованных документов [87] Помимо уже упомянутых выше публикаций, назову одну из последних: К истории Московской Хельсинкской группы: Воспоминания, документы ЦК КПСС, КГБ и др. материалы: К 25-летию Московской Хельсинкской группы / Сост. Кузовкин Г.В. М., 2001.

. Сделать это не позволяет лишь объем книги.

Структура каждого раздела – хронологическая. Для того чтобы не только познакомить читателей с отдельными яркими документами, но и дать более полное представление о каждой форме крамольной деятельности, в книгу включены хроники, содержащие краткие характеристики соответственных случаев «антисоветских проявлений».

Каждый раздел книги открывается «Комментарием авторов», знакомящим читателя с политическими обстоятельствами и культурным контекстом того или иного проявления «крамолы».

В издание, за недостатком объема и в связи с огромностью темы, не включены документы по истории националистической оппозиции на окраинах СССР, истории религиозных сект и движений и некоторых других специфических явлений (например, незаконный переход границы и попытки бегства из страны победившего социализма).

Тексты публикуемых антисоветских документов взяты из прокурорских справок и заключений (в обвинительных заключениях и приговорах, как уже говорилось выше, цитировать антисоветские высказывания запрещалось) или же были приобщены к делу в виде копий (рукописных или машинописных, иногда заверенных работниками суда или прокуратуры). Жалобы осужденных, их родственников и адвокатов, сохранившиеся в надзорных производствах, как правило, подлинные, протесты прокуроров – копии (подлинник направляли в суд). Приговоры и определения суда, обвинительные заключения, постановления следователей о возбуждении и прекращении уголовного дела присутствуют в надзорных производствах только в копиях (подлинники всех этих документов должны находиться в следственном и судебном делах). По подлинникам публикуются докладные записки и спецсообщения местных прокуратур, заключения, справки, постановления работников отдела Прокуратуры СССР (иногда в книге используются также черновики или проекты этих документов).

Если источник публикуется по его копии или оригиналу, хранящимся в деле, то информация об этом дается после легенды: рукописный подлинник, машинописная заверенная копия, незаверенная фотокопия и т.п. Отсутствие подобной информации означает, что документ цитируется по материалам надзорного производства Прокуратуры СССР или по копиям судебных документов, отложившихся там же. В большинстве случаев информация об источнике цитирования содержится в заголовке документа. Исключение из этого правила было сделано в разделе 4 при публикации коротких листовок и анонимных записок, опущенных в урны для голосования в дни выборов, а также при воспроизведении надписей, сделанных на избирательных бюллетенях. Чтобы не утяжелять заголовки, сведения об источнике цитирования даются в этом разделе в подстрочных примечаниях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов - Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/1088031/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)