Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Князь Всеслав в железы был закован,

В яму брошен братскою рукой:

Князю был жестокий уготован

Жребий, по жестокости людской.

Русь, его призвав к великой чести,

В Киев из темницы извела.

Да не в час он сел на княжьем месте:

Лишь копьем дотронулся стола.

· · · · · · · · · · · · · · ·

В Полоцке звонят, а он иное

Слышит в тонкой грезе… Что года

Горестей, изгнанья! Неземное

Сердцем он запомнил навсегда.

Истинные симпатии и антипатии печерской братии вряд ли являлись тайной для великокняжеского двора. Отсюда постоянные трения между хозяевами стольнокиевского дворца и пещерной обителью, быстро превратившейся в оплот русского духа. Конечно же, Нестор, в силу своего юного возраста, непосредственного участия в киевской революции не принимал. Однако в 12-летнем возрасте он мог быть их очевидцем, а впоследствии, как верный последователь своих наставников, отразить общерусские патриотические идеи на пергаментных страницах своего бессмертного труда. Ему наверняка также были доступны документы из монастырского архива, не говоря уж о том, что, судя по всему, Иларион-Никон передал будущему «отцу русской истории» собственноручные наброски Начальной летописи.

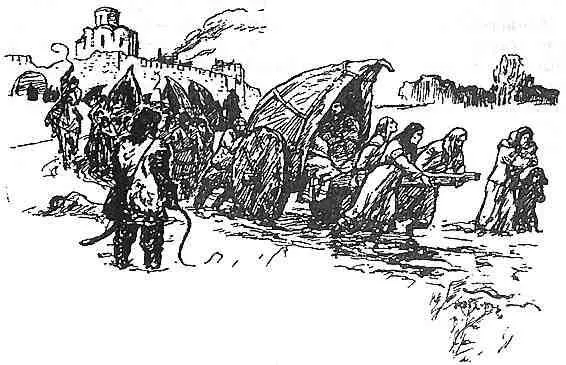

Княжеский двор быстро примирился с печерско-монашеской партией. К тому же и случай подходящий представился — перенесение в новую церковь мощей святых мучеников Бориса и Глеба. Митрополит-грек противился до последнего. Византиец вообще сомневался в оправданности причисления к лику святых каких-то безвинно убиенных русских князей. Но случилось чудо, храм наполнился благоуханием, митрополита объял ужас, и он «падъ ниць, просяше прощенья». Одним словом, политические страсти продолжали бушевать даже над гробом святых страстотерпцев. Степным пожаром полыхали они и за церковными стенами. Половцы продолжали совершать набеги на Русь — один опустошительней другого (рис. 111). Только реальная опасность полного порабощения заставила давно трещавший по швам триумвират князей забыть о собственных обидах и подумать о судьбе страны и народа. Впрочем, многим, как всегда, было наплевать на все, кроме собственного благополучия. Ради этого некоторые готовы были даже дьяволу душу заложить. Но сатана не требовался — под боком были степняки. Их ничего не стоило уговорить в очередной раз «проведать» Русь и поживиться тем, что еще уцелело. Уже потом Нестор расскажет обо всем увиденном и пережитом:

Рис. 111. Набег половцев. Художник Никита Калита

«…А ныне все полно слез. Где у нас было воздыхание? А ныне плач умножился по всем улицам из-за убитых, которых избили беззаконные. Половцы повоевали много и возвратились к Торческу, и изнемогли люди в городе и сдались врагам. Половцы же, взяв город, запалили его огнем, и людей поделили, и повели в вежи к семьям своим и сродникам своим; измученные, стужей скованные, в голоде, жажде и беде, с бледными лицами, почерневшие телами, в неведомой стране, с языком воспаленным, раздетые бредя и босые, с ногами, исколотыми тернием, отвечали они друг другу, говоря: „Я был из этого города“, а другой: „А я — из того села“; так вопрошали они друг друга со слезами, род свой называя и вздыхая, взоры возводя к Вышнему, ведающему сокровенное».

Любопытная деталь: Нестор рассказывает об осаде и взятии Торческа, населенного в основном торками, которые в описываемый момент были союзниками и подданными киевского князя. Однако они были этническими и оседлыми тюрками, то есть по языку — сродственниками половцев, но данное обстоятельство нисколько не смягчило их участи. Их ждали такая же безысходная судьба и рабство, как и любых других пленников. Спустя три года после описанных событий половцы разграбили незащищенный Киево-Печерский монастырь, расположенный вне крепостных стен, спалили храм Богородицы, растащили наиболее ценные иконы и утварь, перебили монахов, кто не успел убежать скрытно или спрятаться в тайных убежищах. Нестор описывает половецкий погром как очевидец; в ту пору ему было уже около сорока лет, и почти половину из них он провел в монастыре. Трагическая картина навела летописца на философские раздумья. Опьяненные кровью половцы кричали: «Где же ваш Бог? Почему он вас не защитит?» Нестор ответил, когда весь ужас остался позади: «Бог послал нам сие испытание, именно потому, что любит больше других». Объяснение хорошее — ничего не скажешь, но в борьбе с врагами помогает плохо.

Стремительное, хотя и вполне предсказуемое, нашествие явилось неотвратимым возмездием за вероломство русских князей. Двое из членов киевского триумвирата — Изяслав, старший из братьев Ярославичей, и правивший недолго Всеволод, отец Владимира Мономаха, — скончались, и бразды правления по старшинству и негласной очередности перешли к Святополку — двоюродному брату Мономаха, который перед угрозой половецкой опасности не стал затевать кровопролитную распрю (хотя первоначально подобное развитие событий и не исключалось). Нужно было во что бы то ни стало справиться с внешней опасностью. Но не тут-то было: весной 1093 года половцы нанесли объединенным силам русских князей сокрушительное поражение на реке Стугне. Во время отступления русских полков на глазах дружины утонул любимый брат Владимира — Ростислав. Да и сам Мономах едва не погиб, спасая брата.

Воинственный пыл великого князя Святополка быстро поостыл, и он предпочел в дальнейшем решать дело иными путями и заключил мир с половцами, взяв себе в жены дочь половецкого хана Тугоркана. Видимость дружбы, может быть, и наступила, но до желанного мира было, ох, как далеко. Теперь супротив брата стал действовать Владимир Мономах. Поддавшись искушению обойтись без кровопролитной сечи, он не воспрепятствовал уничтожению половецкого отряда, гостившего у русских князей, что в конечном счете обернулось жестокой местью со стороны кочевников и неисчислимыми бедами для Руси. Мономаху поневоле пришлось стать во главе русских сил, противостоящих половецкой агрессии.

Бороться, однако, пришлось на два фронта: удельные русские князья бесчинствовали на просторах Руси почище иноземных полчищ. Многие считали себя обойденными более хитрыми и удачливыми наследниками Ярослава Мудрого. Каждый претендовал на большее, считая себя вправе возглавить династию. Но киевский стол был всего один, а в великокняжеском кресле и двоим было тесно. Потенциальные же претенденты насчитывались десятками. Ярко выраженной пассионарной импульсивностью отличался князь тмутараканский и черниговский Олег, прозванный в «Слове о полку Игореве», где ему уделяется весьма значительное внимание, Гориславичем. И неудивительно, ибо был он родным дедом главного героя «Слова» — князя Игоря. Последний по своей горячности и нетерпимости был точной копией деда (недаром ведь считается, что генетические доминантные признаки лучше всего передаются через поколение).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: