Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 80. Монахи-летописцы. Миниатюра

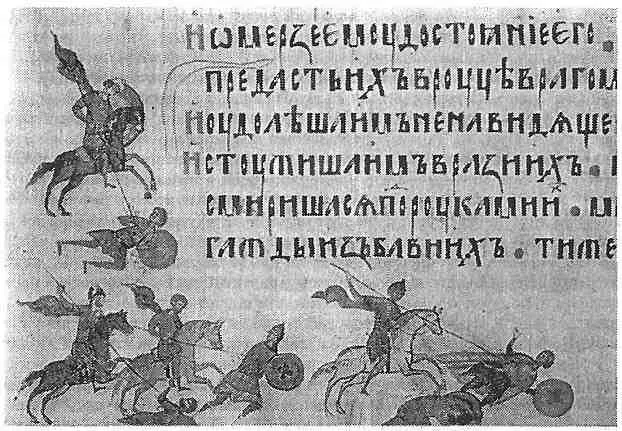

Рис. 81. Древнерусская книжная миниатюра. Батальная сцена. Киевская рукопись 1397 г.

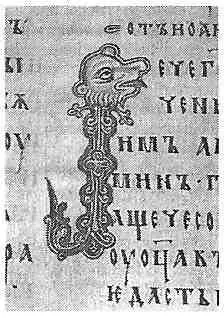

Рис. 82. Древнерусская книжная миниатюра. Заглавная буква «Р». «Остромирово евангелие» (1056–1057 гг.)

Литературоведы XIX и особенно XX века, преследующие собственную узкоспециальную цель, приучали читателя воспринимать шедевры русской духовности, вкрапленные в летописи, как обособленные. Их публикациями заполнены все современные изборники и собрания, создавая иллюзию какого-то особого и самостоятельного литературного процесса, протекавшего на протяжении почти что семи столетий. Но это — обман и самообман! Не говоря уж о том, что искусственно расчленяются сами летописи, — современные читатели теряют ориентацию и перестают понимать истоки культуры собственного народа в ее органической целостности и реальной последовательности.

Собирательный образ подвижника-летописца воссоздан в пушкинском «Борисе Годунове» в лице черноризца московского Чудова монастыря Пимена, посвятившего жизнь переписке старых и составлению новой хроник:

Еще одно, последнее сказанье —

И летопись окончена моя,

Исполнен долг, завещанный от Бога

Мне, грешному. Недаром многих лет

Свидетелем Господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;

Когда-нибудь монах трудолюбивый

Найдет мой труд усердный, безымянный,

Засветит он, как я, свою лампаду —

И, пыль веков от хартий отряхнув,

Правдивые сказанья перепишет,

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу…

На создание подобных летописных списков уходили многие годы. Летописцы (рис. 83) трудились во славу Господа в столицах удельных княжеств, крупных монастырях, выполняя заказы светских и церковных властителей и в угоду им нередко перекраивая, вымарывая, подчищая и сокращая написанное до них. Каждый мало-мальски уважающий себя летописец, создавая новый свод, не просто копировал своих предшественников слово в слово, а вносил посильную авторскую лепту в хартию, то есть рукопись. Поэтому-то многие летописи, описывая одни и те же события, так разнятся между собой — особенно в оценке произошедшего.

Рис. 83. Летописец (древнерусская миниатюра)

Официально летописание на Руси продолжалось чуть более шести столетий. Первые летописи по образцу византийских хронографов были созданы в XI веке, а к концу XVII века все само собой завершилось: начиналось время Петровских преобразований, и на смену рукописным творениям пришли печатные книги. За шесть столетий были созданы тысячи и тысячи летописных списков, но до нынешних времен их сохранилось около полутора тысяч. Остальные — в том числе и самые первые — погибли в результате погромов и пожаров. Самостоятельных летописных сводов не так уж и много: подавляющее большинство списков — это рукописное тиражирование одних и тех же первоисточников. Самыми старыми из сохранившихся считаются летописи: Синодальный список Новгородской первой (XIII–XIV вв.), Лаврентьевская (1377 год), Ипатьевская (XV в.), иллюстрированная Радзивиловская (XV век).

Оригинальные летописи имеют собственные названия — по именам создателей, издателей или владельцев, а также по месту написания или первоначального хранения (нынче все летописи находятся в государственных библиотеках или иных хранилищах). Например, три самые знаменитые русские летописи — Лаврентьевская, Ипатьевская и Радзивиловская — названы так: первая — по имени переписчика, монаха Лаврентия; вторая — по месту хранения, костромского Ипатьевского монастыря; третья — по имени владельцев, литовского великокняжеского рода Радзивиллов.

Автор не намерен утомлять читателей специальными текстологическими, филологическими и историографическими вопросами. Моя задача и цель всей книги, как станет понятно чуть позже, заключается совсем в другом. Однако для лучшей ориентации читателей-неспециалистов считаю необходимым сделать некоторые терминологические разъяснения. Те, кому эти термины известны, могут их безболезненно пропустить. Те же, кому ряд понятий в новинку или в диковинку, могут обращаться к нижеприводимому пояснительному словарику всякий раз, когда потребуется.

В научном и житейском обиходе используются почти как синонимы слова «летопись», «летописец», «временник», «хронограф». Так оно, в общем, и есть, но все же некоторые различия имеются.

Летопись — историческое произведение, в котором повествование велось по годам. Отдельные части (главы) летописного текста, привязанные к конкретному году (лету), в настоящее время принято именовать статьями (на мой взгляд, название избрано не самое удачное). В русских летописях каждая такая новая статья начиналась словами: «В лето такое-то…», имея в виду соответствующий год. Летосчисление велось, однако, не от Рождества Христова, то есть не от новой эры, а от библейского Сотворения мира. Считалось, что это произошло в 5508 году до рождения Спасителя. Таким образом, в 2000 году наступил 7508 год от Сотворения мира. Ветхозаветная хронология в России просуществовала вплоть до петровской реформы календаря, когда был принят общеевропейский стандарт. В летописях же счет по годам велся исключительно от Сотворения мира, старое летосчисление завершилось официально 31 декабря 7208 года, за ним последовало 1 января 1700 года. [12] Юлианский календарь вместе с римскими наименованиями месяцев и семидневной неделей был введен на Руси вместе с принятием христианства. Однако одновременно сохранилось языческое начало года — с 1 марта. Лишь в 1492 году, в соответствии с церковной традицией, начало года было официально переведено на 1 сентября, а с 1 января 1700 года Петр I произвел реформу календаря, и Россия перешла на европейский отсчет годов — от Рождества Христова. Поэтому перевод летописного времени на язык современных цифр вызывает неизбежные трудности. Не вдаваясь в какие-либо хронологические тонкости, отмечу лишь, что вышеупомянутая цифра вычитания из летописных сроков — 5508 — распространяется только на январь — август, а для сентября — декабря берется уже скорректированная цифра вычитания — 5509 лет.

Интервал:

Закладка: