Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

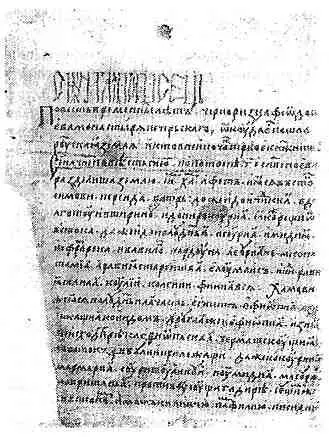

Летописец — терминологически то же, что и летопись. Например, Радзивиловская летопись начинается словами: «Сия книга — летописець» (рис. 84), а Ермолинская: «Летописець Рускии весь от начала и до конца». Софийская первая летопись также именует себя: «Летописец Рускыя земли…» (Написание же самого слова в рукописных оригиналах: в первых двух случаях с «мягким знаком», в последнем — без оного). Другими словами, многие летописи изначально именовались летописцами, но со временем утвердилось их иное (более солидное, что ли) название. В позднейшие времена летописец, как правило, излагает события сжато — особенно это касается начальных периодов мировой и русской истории. Хотя слова «летопись» и «летописец» являются исконно русскими, как понятия они применяются и к иностранным историческим сочинениям того же плана: так, популярный на Руси переводной компилятивный памятник, излагавший события мировой истории, именовался «Летописец елинский и римский», а название многотомного исторического труда, посвященного монгольским завоеваниям, знаменитого персидского историка Рашида ад-Дина переводится как «Сборник летописей».

Рис. 84. Первый лист Радзивиловской летописи

Временник — раньше употреблялось в качестве синонимов слов «летопись» и «летописец» (например, «Русский временник», «Временник Ивана Тимофеева»). Так, Новгородская первая летопись младшего извода открывается словами: «Временникъ еже есть нарицается летописание князеb и земля Руския…». Начиная с XIX века данный термин применяется, в основном, к ежегодным периодическим изданиям: например, «Временник императорского Московского общества истории и древностей Российских», «Временник Пушкинской комиссии» и др.

Хронограф — средневековое историческое сочинение в православных странах — Византии, Болгарии, Сербии, России, синоним «летописи». Некоторые поздние русские летописные сочинения также поименованы хронографами; как правило, события мировой истории, заимствованные из византийских компендиумов, излагаются более подробно, чем в обычных летописях, а отечественная история, по существу, механически пристегивается к переводным текстам.

Хроника (по-древнерусски — кроника) — по смыслу то же самое, что «хронограф» или «летопись», но распространена она была, главным образом, в западноевропейских странах, а также в славянских, тяготеющих к Западу (Польша, Чехия, Хорватия и др.). Но есть исключения: в Древней Руси, Болгарии и Сербии были чрезвычайно популярны переводы «Хроник» византийских историков Иоанна Малалы и Георгия Амартола, откуда черпались основные познания по мировой истории.

Полезно усвоить также еще несколько понятий.

Летописный свод — соединение в единое повествование разных летописных записей, документов, актов, беллетристических повестей и житийных произведений. Подавляющее большинство дошедших до нас летописей представляют собой своды.

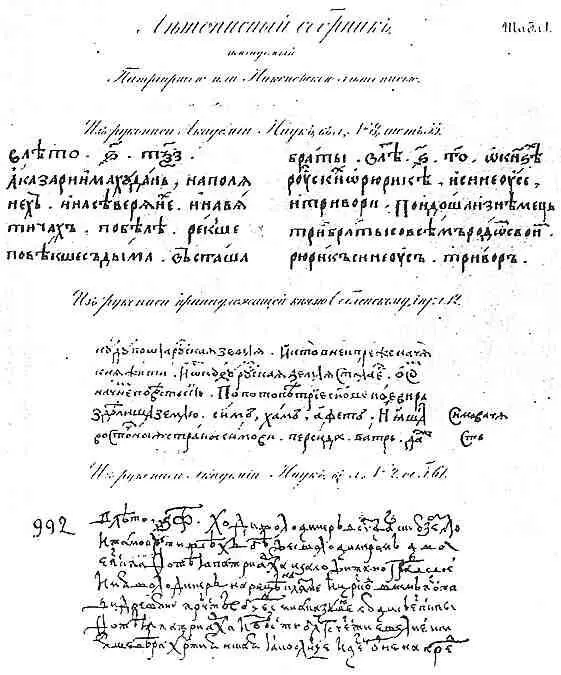

Летописный список — переписанные в разное время, разными лицами (и к тому же в разных местах) одинаковые летописные тексты (рис. 85). Понятно, что одна и та же летопись может иметь множество списков. Например, Ипатьевская летопись известна в восьми списках (при этом ни одного первичного списка, именуемого протографом, начальных летописей ко времени, когда ими занялись историки-профессионалы, не сохранилось).

Рис. 85. Отрывки из списков Никоновского свода

Летописный извод — редакционная версия какого-либо текста. Например, известны Новгородская первая и Софийские летописи старшего и младшего изводов, которые отличаются друг от друга по особенностям языка.

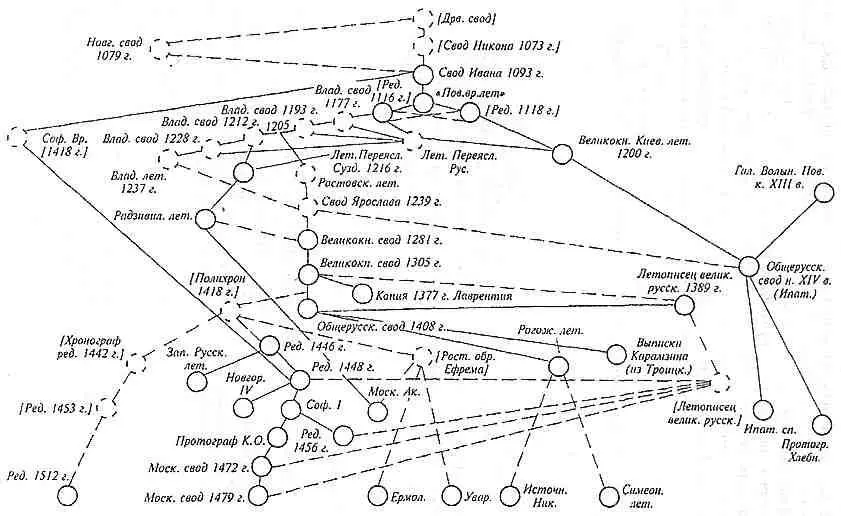

О генетической связи между различными сводами, списками, редакциями русского летописания дает представление схема, изображенная на рисунке 86. Вот почему, когда читатель берет в руки современное издание Начальной летописи, поименованной по первой строке «Повесть временных лет», он должен помнить и понимать, что ему предстоит прочесть (или перечитать) отнюдь не оригинальное творение монаха Киево-Печерской лавры Нестора (рис. 87), которому по традиции (хотя и не всеми разделяемой) приписывается создание этого литературного и историографического шедевра. Впрочем, и у Нестора были предшественники, не говоря уж о том, что «отец русского летописания» опирался на богатейшую устную традицию. Предполагается (и это аргументированно обосновали выдающиеся исследователи русского летописания — А.А. Шахматов и М.Д. Приселков), что прежде чем обмакнуть перо в чернильницу, Нестор познакомился с тремя летописными сводами — Древнейшим (1037), сводом Никона (1073) и сводом Ивана (1093).

Рис. 86. Схема соотношения основных летописных сводов по М.Д. Приселкову. ( Приселков М.Д. Истории русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 22)

Рис. 87. Нестор Летописец. Художник Виктор Васнецов

Кроме того, полезно не упускать из вида, что самостоятельно, то есть в отрыве от конкретных летописей, «Повесть временных лет» не существует. Современные «отдельные» издания — это продукт искусственной препарации, как правило, на основе Лаврентьевской летописи с дополнением незначительных фрагментов, фраз и слов, взятых из других летописей. По объему то же — «Повесть временных лет» не совпадает со всеми летописями, в состав которых она была включена. Так, по Лаврентьевскому списку она доведена до 1110 года (текст самого Нестора с более поздними вставками «Поучения Владимира Мономаха», «протокольной записи» об ослеплении князя Василька Теребовльского и др.) + приписка 1116 года «главного редактора» — игумена Сильвестра. На этом Лаврентьевская летопись (рис. 88) не завершается: далее следует текст, написанный совершенно другими хронистами, доведенный до 1305 года и иногда именуемый Суздальской летописью. Последнее обусловлено тем, что вся летопись в целом (то есть «Повесть временных лет» + дополнение) была переписана на пергаментный список в 1377 году монахом Лаврентием по заказу великого князя суздальско-нижегородского Дмитрия Константиновича. По Ипатьевскому списку «Повесть временных лет» доведена до 1115 года (как считают ученые, вслед за последней записью, сделанной рукой Нестора, каким-то неизвестным монахом дописаны события еще за пять лет). Сама же Ипатьевская летопись доведена до 1292 года. Радзивиловская летопись, описывающая практически те же события, но имеющая множество разночтений, доведена до 1205 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: