Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации

- Название:Утерянные победы советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55510-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации краткое содержание

Об этих поражениях не любят вспоминать, эти несостоявшиеся проекты преданы забвению – но без них история авиации выхолощена и неполна. Тем более что от многих разработок приходилось отказываться вовсе не из-за их несостоятельности, а потому, что они слишком опередили свое время. Тяжелый бомбардировщик «Святогор», высотные самолеты БОК, авиагиганты Туполева и Калинина, первые автожиры, противотанковый штурмовик «Пегас» – в этой книге подробно освещаются самые амбициозные отечественные авиапроекты, на которые в свое время возлагались большие надежды, в которые были вложены огромные средства, время, человеческие и производственные ресурсы, которые могли бы перевернуть всю историю авиации, но по различным причинам (дороговизна, аварийность, интриги конкурентов, репрессии и т. п.) так и остались на бумаге или были заморожены на стадии летных испытаний и опытных образцов, так и не востребованных ВВС.

Утерянные победы советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стратостат «СССР-3»

Изготовление «СССР-3» началось в 1934 г., завершилось в 1935 г. Аппарат был не столь грандиозен, как «СССР-2», однако достаточно внушителен. Объем оболочки составлял 157 000 м 3и позволял рассчитывать на достижение максимальной расчетной высоты полета – 25–27 км.

Оболочку выполнили из двухслойного прорезиненного шелка (в верхней части из четырех слоев). После пожара оболочки «СССР-2» признавалось, что ткань, покрытая серебристой краской, сильно электролизуется и становится пожароопасной. Поэтому использовалась неокрашенная, прорезиненная ткань желто – золотистого цвета.

Трехместная герметическая гондола, которую изготовили на авиазаводе № 39, имела уже освоенную конструкцию, однако диаметр ее в соответствии с полученным опытом увеличили до 2,5 м. С наружной части гондолу обшили перкалем. В нижней ее части крепился балласт – 500 кг дроби. Средства спасения включали один специальный гондольный парашют, снабженный шелковыми стропами длиной 36 м и три индивидуальных парашюта для каждого члена экипажа. Питание кислородом рассчитали на 45 часов полета для комплекта групповых баллонов и на 15 часов для индивидуальных баллонов. Вес всей системы (гондолы и оболочки) составлял 4,5 т.

Весной 1935 г. утвердили экипаж, состоящий из опытных аэронавтов: полковник Прокофьев (командир), бригадный инженер Семенов (начальник кафедры воздухоплавания Военно – воздушной академии им. Жуковского), военный инженер 2–го ранга Прилуцкий. Впрочем, дата установления нового рекорда постоянно откладывалась, и для того имелись веские причины.

Высота «СССР-3» при отрыве от земли составляла 123 м, поэтому осуществление старта представляло довольно сложную проблему. Требовались особые погодные условия – полный штиль или слабый ветер со скоростью до 2–3 м/сек вплоть до высоты над землей 150 м. После готовности стратостата уже летом 1935 г. его неоднократно пытались запустить, ловили погоду, но без особого успеха. Пытались взлететь из оврага, но, как оказалось, ветер даже 3 м/сек превращал подготовку старта в рискованное мероприятие. Различными специалистами в этот период предлагаются «надежные» безветренные места – Энгельс (школа летчиков), Вольск, «Николина гора» под Москвой. Последний из указанных вариантов представлял собой площадку в 16 км восточнее Звенигорода, окаймленную возвышенностью до 60–80 м.

Активная подготовка, в которой явно угадывалось нетерпение участников и готовность даже к самопожертвованию, начинала нервировать руководство (в частности Ворошилова), которое после произошедших неудач не хотело более рисковать и требовало максимальной уверенности в успехе. Наконец, 23 августа 1935 г. последовало постановление СНК № 1872 «О полетах в стратосферу», которое утвердил Председатель Совета В. М. Молотов. Смысл постановления был прост и понятен: запретить все полеты в стратосферу без особого разрешения ЦК и СНК. Чуть более чем через две недели, 10 сентября 1935 г., нарком обороны К. Е. Ворошилов на докладе Я. И. Алксниса о готовности стратостата «СССР-3» к полету начертал: «Полет запретить. Если кто хочет летать, пусть сначала как следует подготовится, а потом уже «горит желанием получить орден».

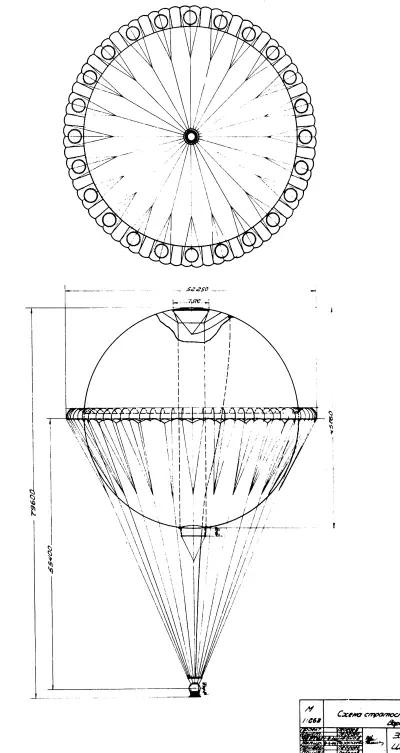

Проект стратостата с прикрепленным к оболочке спасательным парашютом, разработанным в ЦАГИ в 1936 г.

Отмена рекордного полета в 1935 г. на самом деле не означала, что опыты с подъемом на высоту на аппаратах легче воздуха закончились. Жизнь, служба и полеты воздухоплавателей продолжались. 2 октября 1935 г. Прокофьев и Семенов совершили полет на сферическом аэростате с открытой гондолой на высоту 9300 метров и приземлились в 80 км от Москвы у деревни Софьино. Это был опытный полет с новым кислородным оборудованием. Кроме того, посадку удалось осуществить с полностью заполненной, почти шарообразной оболочкой. При снижении пилоты впускали в оболочку воздух и смешивали его с газом. В соответствии с заранее разработанным планом часть полета проходила ночью, так как в 1936 г. планировалось запустить аэростат для исследования солнечного затмения.

Вся указанная деятельность и подготовка стратостатов происходили при Опытно – испытательном воздухоплавательном дивизионе, базирующемся в Кунцево. Это подразделение развилось из 2–го дивизиона аэростатов наблюдения, сформированного в 1926 г. Затем здесь стали экспериментировать с аэростатами заграждения, в 1935 г. образовали стратосферное отделение. Командиром дивизиона являлся полковник Прокофьев, в его подчинении находились 20 инженеров, 70 человек командного и технического состава, 217 красноармейцев.

Нужно отметить, что деятельность дивизиона происходила в непростых условиях, к личности Прокофьева в руководстве ВВС с определенного момента наметилось негативное отношение. В такой области как воздухоплавание, где далеко не все зависит от человеческих возможностей, весьма сложно было обойтись без летных происшествий. Именно такой случай произошел на учебных подъемах дивизиона в Звенигороде 20 июня 1936 г. В результате сильной грозы и последующего попадания молнии 9 аэростатов сгорело, еще 8 унесло шквалистым ветром. После этого дивизион обследовала специальная комиссия, которая припомнила многие другие происшествия и недостатки, в том числе и случай со сгоревшей оболочкой «СССР-2». В 1937 г. обстановка еще более обострилась, участились проверки, арестовали директора завода № 39 Марголина, а Прокофьева 11 августа 1937 г. личным приказом Я. И. Алксниса сняли с командования дивизионом. Однако он по – прежнему оставался командиром экипажа, определенного для осуществления рекордного полета.

Начиная с середины 1935 г. для обеспечения безопасного старта «СССР-3» высказывалось много предложений, основной смысл которых сводился к уменьшению высоты стратостата в момент наполнения оболочки. После длительных обсуждений остановились на варианте, в котором на оболочку надевалась особая укорачивающая сетка – корсет, придающая всей системе бо2льшую неподвижность. Снималось приспособление выдергиванием специальной стропы, в ходе многократных испытаний его работоспособность вполне подтвердилась.

Летом 1937 г. «СССР-3» твердо решили запустить. Неоднократно проверяли оболочку и герметичность гондолы, заменили электропроводку, часть приборов. На авиазаводе № 84 изготовили новое приспособление с сеткой, уменьшающей высоту субстратостата на старте до 40–50 м. Герметическую гондолу экипажа для обеспечения аварийного спуска оснастили наружным парашютом.

14 мая 1937 г. Прокофьев доложил Начальнику ВВС Алкснису о готовности «СССР-3» к старту. Подготовка на этот раз велась весьма обстоятельно. В специальном постановлении ЦК ВКП (б) в отношении предстоящего запуска стратостата особо указывалось, что всякое освещение предстоящего события впредь до специального разрешения категорически запрещено. Старт должен был состояться за 30 минут до восхода солнца, стартовую команду определили в 326 человек, для связи с экипажем на длинных и коротких волнах изыскали 39 адиоточек, мобилизовали в том числе и радиолюбителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: