Алексей Исаев - Иной 1941. От границы до Ленинграда

- Название:Иной 1941. От границы до Ленинграда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-49705-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Иной 1941. От границы до Ленинграда краткое содержание

Новая книга ведущего военного историка, основанная на материалах не только отечественных, но и немецких архивов, впервые восстанавливает полную картину боев на Северо-Западном направлении: не одинокий КВ-2, а грандиозное танковое сражение под Расейняем; не стремительный «блицкриг», а позиционные «вердены»; господствующая в небе советская авиация; команда грамотных и ярких штабистов, оставшихся в тени маршала Ворошилова; стремительные контрудары, разрушившие планы агрессоров… Опровергая расхожие мифы и переворачивая прежние представления, это исследование воздает должное подвигу Красной Армии, отстоявшей Ленинград.

Иной 1941. От границы до Ленинграда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6 июля назначенные для обороны нового рубежа войска были объединены под управлением Лужской оперативной группы (ЛОГ), которую возглавил заместитель командующего войсками Северного фронта генерал-лейтенант К. П. Пядышев. В нее вошли 191, 177 и 70-я стрелковые дивизии, училище и отдельная горнострелковая бригада. Позднее предполагалось прибытие трех дивизий народного ополчения. Перед основной позицией была намечена полоса предполья, оборона и оборудование которой были поручены специально созданным отрядам заграждения. Интересно отметить, что задачи отряды заграждения получили от штаба Северного фронта еще ночью 4 июля. Приказы были написаны словно под копирку и предписывали «подготовить к массовому разрушению все дороги, мосты, как на железных, так и грунтовых дорогах» [249] ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 1221, д. 60, л. 33.

. Также предполагалось минирование мостов, устройство заграждений на дорогах (минирование, завалы, противотанковые рвы). Разница была лишь в наряде сил для формирования отрядов разных соединений. Устройство полосы предполья предполагалось завершить уже к 8 июля. Отрядам заграждения предписывалось: «В случае наступления превосходных сил противника, обороняя рубежи заграждений, отходить» [250] ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 1221, д. 60, л. 34.

. Их задачей было выиграть время на занятие и подготовку основными силами соответствующей дивизии.

Следует подчеркнуть, что на момент подписания приказа на формирование ЛОГ не все формально подчиненные группе войска уже имелись в распоряжении генерала Пядышева. С Карельского перешейка снимались и перебрасывались на Лугу 70-я стрелковая дивизия и 10-й мехкорпус (без 198-й мотодивизии).

Одним из первых распоряжений генерала Пядышева стал вывод потрепанных соединений Северо-Западного фронта, действующих перед Лужским рубежом, в тыл на переформирование. Вечером 10 июля он приказывает:

«Чтобы обеспечить свободу маневра, восстановить боеспособность и управление в частях, которые вели бой с противником в районе г. Пскова и сев. — вост. Пскова — 183, 118 и 111 сд форсированным маршем выводятся за рубеж главной оборонительной позиции» [251] ЦАМО РФ, ф. 221, оп. 1351, д. 168, л. 185.

.

Решение это трудно и критиковать, и однозначно поддержать. С одной стороны, из боя выводились соединения, еще сохранявшие некий ненулевой боевой потенциал. Учитывая, что им на смену на Лужском рубеже сосредотачивались ополченцы и училища, решение Пядышева выглядит излишне радикальным. С другой стороны, потерпевшие поражение в боях под Псковом дивизии переживали упадок боевого духа и могли быть окончательно рассеяны противником. Три дивизии гуськом, одна за одной, выводились за Лужский рубеж через Струги Красные и Плюссу.

Близость к Ленинграду и Балтийскому флоту сразу наложила свой отпечаток на характер вооружения и оснащения Лужской оперативной группы. Основная часть морских железнодорожных артустановок, участвовавших в Великой Отечественной войне, была сосредоточена на Ленинградском направлении. В первые недели войны основной задачей командования Балтийского флота было спасение железнодорожных батарей от их захвата противником. Теперь пришел их час. В состав войск ЛОГ были включены 11-я батарея 356-мм артустановок ТМ-I-14 (командир — капитан М. И. Мазанов), а также 12-я и 18-я батареи транспортеров ТМ-I-180 со 180-мм орудиями. 18-я батарея капитана В. П. Лисецкого была успешно выведена из Лиепаи. Теперь она заняла позиции на правом фланге Лужского рубежа. 12-я батарея была эвакуирована из Эстонии, и 9 июля ее выдвинули в район Новгорода.

Вскоре последовали организационные мероприятия, коснувшиеся всей системы управления войсками на дальних подступах к Ленинграду. 10 июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны для более оперативного руководства фронтами образовал Главнокомандования Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений. Главнокомандующим вооруженными силами Северо-Западного направления был назначен Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, членом Военного совета — секретарь ЦК ВКП(б), Ленинградских обкома и горкома партии А. А. Жданов, начальником штаба — генерал М. В. Захаров. Главнокомандованию Северо-Западного направления были подчинены войска Северного и Северо-Западного фронтов и силы Балтийского и Северного флотов. Климента Ефремовича Ворошилова, конечно, принято считать одиозной фигурой. Однако нельзя не заметить, что М. В. Захаров был одним из самых опытных и толковых советских штабистов Великой Отечественной.

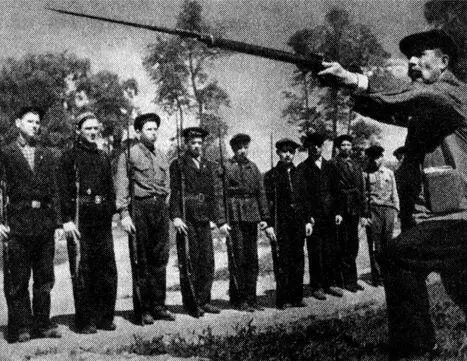

«Штыком коли!» Боевая подготовка ленинградского ополчения

Над Ленинградом на тот момент нависла, без всякого преувеличения, смертельная угроза. В своем дневнике Гальдер описывал совещание в Ставке Гитлера 8 июля 1941 г., на котором тот высказался без обиняков: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы». Это предполагалось сделать силами авиации.

Цена поражения в боях на Лужском рубеже для советских войск была бы непомерно высока. Однако нормальному развертыванию советских войск на оборонительных позициях под Лугой помешало стремительное развитие событий на фронте, быстрый прорыв 4-й танковой группы через укрепления на старой границе. Уже 12 июля немецкие части вышли на р. Плюсса.

Плотность построения советских войск к тому моменту была крайне низкой и далеко отставала от уставных норм. На Лужском рубеже к моменту выхода к нему противника на фронте общей протяженностью в 280 км оборонялись всего три стрелковых дивизии, одна горно-стрелковая бригада и два военных училища. Соответственно 191-я стрелковая дивизия занимала оборону по восточному берегу р. Нарва на чудовищном фронте 70 км. Ленинградское пехотное училище им. Кирова (2000 чел.) занимало фронт 18 км, Ленинградское стрелково-пулеметное училище (1900 чел.) — 25 км, 177-я стрелковая дивизия — 28 км, 1-я ДНО (10 358 чел. [252] По состоянию на 10 июля 1941 г.

) — 20 км, 1-я горно-стрелковая бригада (5800 чел.) — 32 км. Более того, между соединениями имелись достаточно протяженные неприкрытые участки.

Первым противником немецких механизированных соединений стали отряды, выдвинутые в предполье. Отбросив дезорганизованные остатки 90-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта на дальних подступах к Луге, немцы 12 июля вступили в боевое соприкосновение с частями прикрытия Северного фронта. Их встретили подразделения 483-го полка 177-й стрелковой дивизии, оборонявшие передний край полосы предполья. Как и следовало ожидать, под атакой танков и мотопехоты немецкой элитной дивизии впервые оказавшийся на фронте 483-й полк отошел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: