Григорий Панченко - Луки и арбалеты в бою

- Название:Луки и арбалеты в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-41276-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Панченко - Луки и арбалеты в бою краткое содержание

Правда ли, что арбалетный «болт» пробивал любые доспехи? Каков был темп стрельбы из боевого лука в разных воинских культурах? Где, кроме Японии, широко использовалась практика уклонения от стрел и отбива или перехвата их в полете? Применялись ли на Руси кавалерийские арбалеты? На какое расстояние летят дальнобойные стрелы, сколько весят бронебойные и на что похожи «нестандартные боеприпасы» для различных типов метательного оружия?

Богато иллюстрированная, энциклопедическая по охвату материала, эта книга восстанавливает полную историю метательного оружия, от пращи первобытного человека до мощных сборных луков и арбалетов Средневековья.

Луки и арбалеты в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Максимальная дальность выстрела не проверялась – и даяки, и инструкторы подходили к делу практически. Однако в принципе на 50 м еще сохраняется приличная меткость, причем стрелка попадает в цель как «Божья кара»: скорость-то у нее невелика, умелый человек без труда смог бы уклониться (это даже с лучной стрелой проделывают!), но она абсолютно не видна и не слышна. Вообще же мощный выдох способен послать ее на дистанцию даже несколько свыше 100 м. Но попасть при этом можно только в дом.

А на расстоянии 10–15 м острейшая легкая стрелка гарантированно пробивает человеку грудную клетку, что в условиях джунглей может обеспечить верную смерть и без применения яда, и даже без попадания в сердце. За последним дело бы не стало: на такой дистанции опытный стрелок попадал в… канцелярскую кнопку!

Вывод: на двойной-тройной длине трубки (чуть далее мы увидим, что это за длина!) уж одеяло-то стрела пробьет. Вот только сделать на таком расстоянии боевой выстрел не всегда удастся. Разве что из засады…

А габариты охотничье-боевого сарбакана довольно солидные: 2–2,5 м в длину, порой и свыше 3. Иногда он был снабжен даже прицелом и своеобразной мушкой (!), иногда – легким подсошником (!!). В совсем особых случаях «подсошник» мог быть и живым: тогда сарбаканом управляли вдвоем с «оруженосцем», клавшим ствол себе на плечо или согнутую спину (!!!).

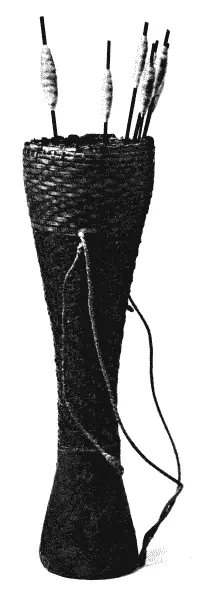

Колчан для стрелок. Поскольку они все-таки уже отравлены (пусть даже перед выстрелом их желательно еще раз смазать ядом), во избежание несчастных случаев их носят остриями вниз.

Обычно все-таки стрелок обходился без таких крайностей. Но за дудочку мощный сарбакан не выдашь! Тут даже от бесшумности выстрела (если честно – то на малых дистанциях далеко не полной) не так чтоб очень много проку в смысле маскировки. Имеется в виду, конечно, ситуация, когда, кроме пораженной первым попаданием «мишени», в наличии есть еще и ее товарищи, вооруженные и готовые к бою. Если даже никто из этих кандидатов в новые мишени и не услышит на 20–35 метрах мощный «толчковый» выдох – а он звучит как приглушенный кашель, так что в шуме листвы, волн, копыт действительно может раствориться, – то все равно они способны задаться вопросом: отчего это во-он тот совсем не подозрительный прохожий вдруг совершенно непринужденным и естественным движением невинно поднес к губам абсолютно ничем не привлекающую внимания оглоблю в полтора своих роста?!

Бывают сарбаканы и поменьше. И с тросточку, и с флейту. И даже с авторучку. Уверенно стрелять из них на десятки метров, пусть и немногие, я бы все-таки не рекомендовал, пробивать одежду толще рубахи – тоже.

Ручные камнеметы

…Над ухом у Лефа что-то завыло – тонко, страшно, – и когда он оглянулся, втягивая голову в плечи, то оказалось, что это Ларда раскручивает пращу.

Вскрикнул воздух, раздираемый рвущейся на волю гирькой; под звонкий веселый лязг над головой бешеного взметнулось облачко глиняной пыли, и он медленно, словно нехотя, осел на колени, уткнулся лицом в траву, нелепо вывернув локти.

С какой-то пониманию недоступной тревогой смотрел Леф на его мучительно дергающуюся спину, гадая, сможет ли оправиться от удара казавшееся неуязвимым чудовище. Похоже, что нет, похоже, что уже ладится оно на Вечную Дорогу.

Ф. Чешко «На берегах тумана»Чуть позже выяснилось, что тот удар не убил чудовище (оказавшееся, как выяснилось еще позже… закованным в стальные латы воином) – но контузил изрядно. Да, вполне реалистично: для каменного или керамического ядра «убойно» пробить даже бронзовые доспехи – нелегкая задача, тем не менее и одиночное попадание высокой меткости, и плотный обстрел вражеского строя способны нанести очень серьезный урон. Он порой даже может решить исход боя. В Элладе и Древнем Риме такие ядрышки работали против тяжеловооруженных даже лучше, чем стрелы. Причем даже не обязательно было выстреливать их из пращи.

Все тот же Вегеций:

«Были, однако, у древних среди пехотинцев также и такие, которые назывались легковооруженными, а именно пращники и копьеметатели. Они главным образом размещались на флангах и начинали сражение. Но сюда набирались и самые подвижные и наиболее обученные воины. Их было не очень много; отступая, если к этому принуждал их ход сражения, они обычно могли спасаться между первыми двумя рядами легионов, и при этом боевой порядок не нарушался.

Следует также старательно обучать молодежь бросать камни, рукою или при помощи пращи. Говорят, что первыми изобрели пращи жители Балеарских островов и так старательно заставляли своих упражняться в этом искусстве, что матери не позволяли своим маленьким сыновьям прикасаться к пище, прежде чем они не попали в нее назначенным для этого камнем из пращи. Часто против бойцов, вооруженных шлемами и панцырями, были направлены из пращей или из фустибул (метательных палок) удары круглых камней, которые много тяжелее, чем любая стрела, и хотя части тела казались нетронутыми, однако они наносили смертельную рану, и без тяжелой кровавой раны враг погибал. Всем известно, что во всех сражениях древних принимали участие и пращники. Этому искусству должны быть обучены все новобранцы путем частого упражнения. Тем более, что ведь носить пращу не составляет никакого труда. Иногда, случается, столкновение происходит в каменистой местности, приходится защищать гору или холм, или отражать варваров, осаждающих укрепление или город, камнями и пращами.

Нужно молодым новобранцам передать навык, как пользоваться свинцовыми шарами, которые называются маттиобарбулами. Дело в том, что некогда в Иллирике было два легиона из 6000 человек каждый, которые назывались маттиобарбулами, так как искусно и с большой силой пользовались этим метательным оружием. Известно также, что в течение долгого времени они участвовали во всех войнах с большим успехом, так что Диоклетиан и Максимиан, ставши императорами, сочли нужным за их заслуги и доблесть назвать эти легионы маттиобарбулов один – юпитеровым (иовиановым), другой – геркулесовым и предпочли их всем другим легионам. Они носили в своих щитах по пяти маттиобарбул, и если эти воины вовремя бросали их, то можно было сказать, что щитоносцы (тяжеловооруженные) выполняли обязанность стрелков: они ранили врагов и их коней, прежде чем дело доходило до рукопашного боя, и даже прежде, чем они подойдут на расстояние полета дротика или стрелы».

В античные времена пращники бывали и элитным войском, а вот в Средневековье – не более чем вспомогательным, даже если считать Византию Х в. В постсредневековый период праща использовалась крайне ограниченно: для метания ручных гранат, да и то к концу XVII в. гренадеры уже предпочитали делать это из специальных мортирок или просто рукой. Но… Хотите знать, когда «классические» пращники дали свое последнее из войсковых сражений?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Григорий Панченко - Потерянная принцесса [litres]](/books/1074813/grigorij-panchenko-poteryannaya-princessa-litres.webp)