Вадим Долгов - Храбры Древней Руси. Русские дружины в бою

- Название:Храбры Древней Руси. Русские дружины в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза: Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44350-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Долгов - Храбры Древней Руси. Русские дружины в бою краткое содержание

Эта книга — настоящая энциклопедия военного дела Древней Руси, профессиональное исследование воинского искусства наших предков во всех подробностях, всё о воспитании и обучении витязей, их доспехах, холодном и метательном оружии, основных приемах конного и пешего боя, тактике и стратегии, осадах, единоборствах и массовой сече, кодексе чести и законах боевого братства. Русские дружины в походе и в бою!

Храбры Древней Руси. Русские дружины в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самая важная для изучения древнерусского лука археологическая находка была сделана в Новгороде. Там был обнаружен хорошо сохранившийся фрагмент сложносоставного лука начала XIII века, давший ученым немало ценнейшей информации о луках Древней Руси.

Новгородский лук был собран из двух планок — березовой и можжевеловой. Вдоль спинки лука были наложены сухожилия. Затем весь лук был оклеен проваренной берестой.

Тетивы древнерусских луков делались из льна, пеньки или шелка, могли использоваться и сухожилия животных. Тетиву на лук ставили непосредственно перед боем, на походе она хранилась в особом стяжном кармашке на чехле лука.

Стрелы древнерусских воинов доходили в длину примерно до 80–90 см. Древки стрел делали следующим образом. Заготовку из хвойного дерева аккуратно раскалывали на планки. Затем из этих планок выстругивались стрелы таким образом, чтобы древко получилось не цилиндрическим, а сигарообразным — чуть более тонким к концам и чуть потолще в середине. Такая форма помогала стреле преодолевать сопротивление воздуха. Для стабилизации в полете стрелу снабжали оперением (обычно использовали плотное, упругое перо водоплавающих птиц). На оперенном конце стрелы прорезали ушко для тетивы лука, на противоположном крепился наконечник.

Наконечники древнерусских стрел чрезвычайно разнообразны. Большинство их имеет ромбовидную форму, но встречаются и ланцетовидные, и расширяющиеся, похожие на заточенную лопаточку срезни (это типичные охотничьи наконечники), и наконечники с отходящими назад шипами, как у гарпунов, и трехгранные бронебойные… Наконечник крепился на древке стрелы с помощью тонкого черешка. Большинство наконечников — железные, однако на древнерусских поселениях часто находят и костяные стрелы, которые по форме примерно соответствуют металлическим.

Стрелы хранились в колчанах, которые закреплялись на боку воина. Поздние плоские колчаны времен Ивана Грозного и первых царей из династии Романовых хорошо известны по сохранившимся экземплярам. Однако древнерусский футляр для стрел (в древнерусском языке он обычно именуется «тул») был совершенно иным.

В погребениях древнерусских воинов иногда сохраняются детали колчанов, позволяющие восстановить их конструкцию. Древнерусские колчаны X века позаимствованы, как и многое другое, у жителей Степи и по своей конструкции повторяют венгерские и поволжские образцы. Это были узкие, несколько расширяющиеся книзу футляры из кожи и дерева. Если сравнить колчаны IX–X веков с более ранними степными образцами, то можно убедиться, что форма их мало менялась на протяжении сотен лет.

С помощью кованых железных петель колчан крепился на специальную портупею. Стрелы в нем располагались оперением вниз, так что перья оказывались в широкой части колчана и меньше мялись и ломались.

…А теперь посмотрим поближе на то, с чего летописец начал список доставшихся печенегу русских военных даров. Итак, что же такое древнерусские «бронь» и «щит»?

Все щиты, шлемы, доспехи, наручи, поножи, латы обозначаются в трудах ученых общим термином «защитное вооружение».

Защитное вооружение известно человеку с глубокой древности. Уже первобытным народам был хорошо известен кожаный щит, позже появились разнообразные кожаные рубахи, боевые пояса, а также доспехи, связанные из деревянных или костяных пластинок. Наконец, как только человек познакомился с металлом, из нового материала стали изготовлять оружие — не только наступательное, но и защитное.

Древнерусскую рать мы обычно представляем себе в виде сообщества хорошо защищенных воинов, каждый из которых облачен в сияющий стальной доспех:

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря…

В действительности дело обстояло не совсем так. Например, для X века концентрация в одном и том же войске тридцати трех полных доспехов наверняка вывела бы предводителя такого войска на первое место среди военных вождей Руси. Полный комплект железного защитного вооружения был делом дорогим и редким. Позднее, по мере развития кузнечного ремесла древнерусских городов, доспех стал явлением более массовым. Но и тогда защитное снаряжение оставалось главным образом принадлежностью воинской верхушки общества — князей, бояр и дружинников. Что, кроме деревянного щита, мог использовать для своей защиты рядовой древнерусский ополченецвой — не вполне ясно до сих пор.

«Панциря же никогда на себя не надевают», — писал о славянах Прокопий Кесарийский. Так было в VI веке. Однако к X столетию, ко времени возникновения Древнерусского государства, положение изменилось.

В том воинстве, которое в 941 году под предводительством князя Игоря разоряло окрестности Константинополя и прилегающее побережье, доспех был уже далеко не единичным явлением. Лиутпранд Кремонский, описывая поражение русов в морской битве, писал так: «Иные, обремененные панцирями и шлемами, шли на дно, и больше их не видели…» Вспомним и «бронь», подаренную воеводой Претичем печенежскому хану. Вот показания письменных источников, однако никакого представления о внешнем виде защитного вооружения русов они нам не дадут. Итак, о каких же шлемах и панцирях идет речь?

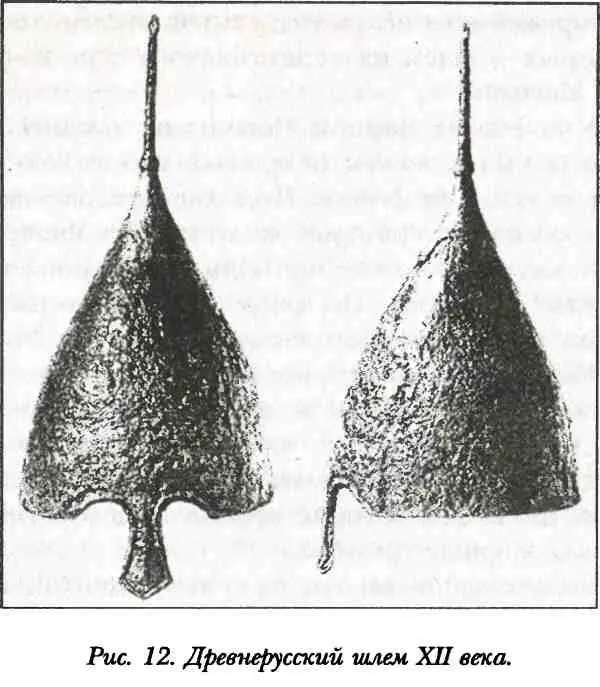

…Тип древнерусского шлема, хорошо известный нам по поздним изображениям, начал формироваться в X столетии под непосредственным влиянием шлемов степных соседей Руси. И в дальнейшем наши шлемы вплоть до XVII столетия будут напоминать или даже непосредственно копировать восточные образцы. Однако сам X век дал несколько любопытных находок, показывающих, что среднеевропейские и скандинавские оружейные традиции также были на Руси хорошо известны.

Шлемы народов евразийских степей хорошо известны по находкам в бассейне реки Дон, на Южном Урале, в Прикубанье, на юге Украины. Форму большей части этих шлемов ученые определяют как сфероконическую — сферическая тулья шлема плавно переходит в конус, на вершине которого крепится невысокое навершие. Собирались такие шлемы из нескольких секторов (чаще всего из четырех) с помощью заклепок, поэтому их называют сегментно-клепаными. При сборке такого шлема края двух смежных секторов накладывались на края двух других и проклёпывались. Головки заклепок нередко имели весьма сложную форму — например, делались в виде миниатюрных пирамидок.

К нижнему краю шлема с помощью специального подвеса (железного прутка, пропущенного через небольшие петельки) крепилась кольчатая бармица, защищавшая затылок и шею, а иногда и лицо воина. Полностью она не сохраняется и обычно доходит до наших дней либо в виде фрагментов, либо как спекшаяся масса кольчужного полотна.

Степные шлемы были успешно восприняты русскими воинами. По-видимому, наши мастера-оружейники довольно быстро научились изготавливать такие шлемы в своих мастерских, но, научившись, отнюдь не остановились на достигнутом. Они пошли значительно дальше и создали удивительные, поражающие воображение шедевры оружейного искусства, самый знаменитый из которых — шлем из черниговского кургана Черная Могила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: