Алексей Исаев - Антисуворов. Десять мифов Второй мировой

- Название:Антисуворов. Десять мифов Второй мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-07634-5, 5-699-07634-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Антисуворов. Десять мифов Второй мировой краткое содержание

Алексей Исаев разбирает некоторые наиболее яркие мифы о самой большой войне в истории человечества: механизмы «блицкрига», роль автоматического оружия в армиях разных государств, счета асов-истребителей, боевое применение танков и кавалерии, первые шаги реактивной авиации.

Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся военной и политической историей 30-40-х годов прошлого века.

Антисуворов. Десять мифов Второй мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отличие от механизированных соединений – 6-го танкового корпуса Поля Армана и 1-го механизированного корпуса Соломатина (окруженного с противоположной стороны выступа, у Белого) – прорвавшиеся в глубину обороны немцев кавалерийские части не были разгромлены. Они составили так называемую группу полковника Курсакова, насчитывавшую около 900 сабель. Группа кавалеристов прошла Ржевский выступ насквозь, уничтожая склады, солдат и офицеров противника, на ее счету оказалось даже 8 самолетов. Наконец, спустя почти полтора месяца с момента ввода в прорыв, кавалеристы корпуса В.В. Крюкова вышли к своим на участке 22-й армии Калининского фронта. В таком стиле могла работать только кавалерия. У моторизованных и механизированных частей в изолированном прорыве быстро заканчивалось топливо. Пехота была слишком малоподвижной. Только конники могли даже в крайне неблагоприятной ситуации, словно саламандры, пройти через огонь неудачного наступления.

1942 г. Сталинград – забытый подвиг кавалерии

Сталинградская битва стала одним из решающих сражений Второй мировой войны, название города на Волге стало известным всему миру. Кавалерийские корпуса сыграли в наступательной фазе Сталинградской битвы роль, которую сложно переоценить. В любой операции на окружение требуется не только отрезать путь к отступлению и линии снабжения окружаемым, но обеспечить внешний фронт кольца. Если не создать прочный внешний фронт окружения, то ударами извне (обычно внешний обвод механизированными соединениями) противник может деблокировать окруженных, и все наши труды пойдут насмарку. Они прорываются за спиной окружаемых максимально глубоко в тыл противника, захватывают ключевые позиции и занимают оборону. Под Сталинградом в ноябре 1942 г. эта роль была поручена трем кавалерийским корпусам. Выбор пал именно на кавалерию, поскольку у Красной Армии на тот момент было мало хорошо подготовленных механизированных соединений. Надо сказать, что применению кавалерии местность в районе Сталинграда не благоприятствовала. Крупные лесные массивы, в которых обычно укрывались конники, отсутствовали. Напротив, открытая местность позволяла противнику воздействовать на кавкорпуса авиацией.

Чем лошадь хуже? Немецкий мотоцикл «NSU» вытаскивают из грязи на «дороге» где-то в сердце России упряжкой лошадей.

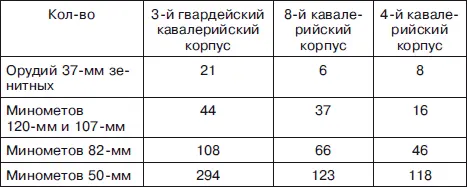

Что собой представляли соединения, которым предстояло пробиваться в глубь заснеженной степи, а затем отражать атаки немецких танков? Северо-западнее Сталинграда были сконцентрированы 8-й кавалерийский корпус (21-я, 55-я и 112-я кавалерийские дивизии) и 3-й гвардейский кавалерийский корпус (5-я и 6-я гвардейские кавалерийские дивизии и 32-я кавалерийская дивизия). Южнее Сталинграда действовал 4-й кавалерийский корпус (61-я и 81-я кавалерийские дивизии). Количественный и качественный состав корпусов см. в табл. 3. Лучше всех был укомплектован 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Два других корпуса имели большой некомплект лошадей (1874 в 8-м и 1172 в 4-м корпусе), что вынуждало содержать в полках пешие эскадроны.

Таблица 3

*Сборник материалов по изучению опыта войны № 6. М.: Воениздат, 1943. С. 88.

Самые тяжелые бои выпали на долю 4-го кавалерийского корпуса. По злой иронии судьбы, он был наименее укомплектованным людьми и техникой из всех трех, участвовавших в операции. В район сосредоточения корпус прибыл после длительного марша (350–550 км). В скобках заметим, что такой же марш для танкового соединения в тот же период закончился бы массовым выходом танков из строя еще до ввода в бой. По решению командования фронта в прорыв должны были вводиться цугом два подвижных соединения: 4-й механизированный корпус, а за ним по пятам должен был следовать 4-й кавалерийский корпус. После ввода в прорыв пути механизированного и кавалерийского корпусов расходились. Кавалеристы поворачивали на юг для образования внешнего фронта окружения, танкисты двигались навстречу ударной группировке Донского фронта для смыкания кольца за спиной армии Паулюса. Кавалерийский корпус был введен в прорыв 20 ноября 1941 г. Противником конников были румынские части, и поэтому первая цель – Абганерово – была захвачена утром 21 ноября атакой в конном строю. На станции были взяты большие трофеи, больше 100 орудий, захвачены склады с продовольствием, горючим и боеприпасами. Потери корпуса были в сравнении с достигнутыми результатами мизерными: 81-я дивизия потеряла 10 человек убитыми и 13 ранеными, 61-я – 17 человек убитыми и 21 ранеными. Однако следующая задача, поставленная 4-му кавалерийскому корпусу – овладеть Котельниковом, – требовала преодолеть за сутки 95 км, что является нетривиальной задачей даже для механизированного соединения. Такого темпа продвижения реально достигали, пожалуй, только мотоциклетные части немцев летом 1941 г. Утром 27 ноября 81-я кавалерийская дивизия вышла к Котельникову, но захватить город с ходу не смогла. Более того, здесь кавалеристов ждал неприятный сюрприз в лице прибывшей по железной дороге из Франции свежей 6-й танковой дивизии. В советской литературе часто появлялись на поле сражения, откуда ни возьмись, дивизии из Франции, но в данном случае все абсолютно достоверно. В конце ноября 1942 г. 6-я танковая дивизия прибывала начиная с 27 ноября в Котельниково после отдыха и укомплектования во Франции (дивизия понесла большие потери зимой 1941–1942 гг.). После доукомплектования и перевооружения 6-я танковая дивизия представляла собой серьезную силу. В ноябре 1942 г. в составе дивизии числилось 159 танков (21 «Pz.II», 73 «Pz.III» с длинноствольной 50-мм пушкой, 32 «Pz.III» с короткоствольной 75-мм пушкой, 24 «Pz.IV» с длинноствольной 75-мм пушкой и 9 командирских танков). Подавляющее большинство танков дивизии было новейших образцов, способных противостоять «Т-34».

Фактически советский 4-й кавалерийский корпус попал в крайне пикантную ситуацию. С одной стороны, образование внешнего фронта окружения требовало от наших кавалеристов перехода к обороне. С другой стороны, это позволяло немцам беспрепятственно накапливать выгружающиеся на железнодорожных станциях в районе Котельникова, а то и просто в степи с платформ людей и технику 6-й танковой дивизии. Сначала командование отдало приказ на наступление. В 21 ч. 15 м. 29 ноября командиром кавалерийского корпуса была из штаба 51-й армии получена вторично шифротелеграмма: «Бой за Котельниково продолжать все время. До 12.00 30.11 подтянуть артиллерию, провести рекогносцировку. Атака противника в Котельниково в 12.00 30.12.42».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: