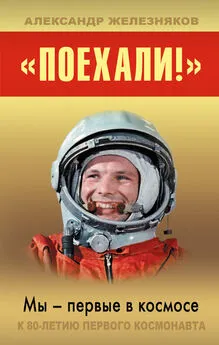

Александр Железняков - Первые в космосе. Как СССР победил США

- Название:Первые в космосе. Как СССР победил США

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-47889-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Железняков - Первые в космосе. Как СССР победил США краткое содержание

Подлинная история величайшего прорыва XX века. Все о развитии космонавтики от первых пороховых ракет до «Протона» и «Бурана», от Циолковского до Королева, от немецких «фау» до советского «Востока», от первого спутника до Лунной гонки». Неизвестные подробности полета Юрия Гагарина: какие были проблемы в ходе орбитального витка и посадки, кто первым встретил космонавта на земле, где и как он провел первые часы после возвращения с орбиты? Наконец, что представляет собой пилотируемая космонавтика сегодня и почему не сбылись великие надежды 1960-х годов, когда С.П. Королев мечтал, что скоро «люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам», а писатели-фантасты уверенно предсказывали, что к началу XXI века человечество как минимум достигнет Юпитера, а возможно, освоит и всю Солнечную систему (пересмотрите хотя бы «Космическую одиссею 2001 года», перечитайте Артура Кларка или ранних Стругацких).

Но как бы ни развивалась космонавтика в будущем, каких бы высот ни достигла, ничто уже не в состоянии изменить того факта, что у ее истоков стояли наши соотечественники, первой в космосе была наша страна, XX столетие навсегда останется в человеческой памяти веком Гагарина и Королева, а русское слово «спутник» вошло во все основные языки, как и легендарное гагаринское «Поехали!», открывшее дорогу к звездам.

Первые в космосе. Как СССР победил США - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Единственное, что немного смазало это достижение, стала происшедшая во время их полета смена власти в Кремле. Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров отправились на орбиту при Никите Хрущеве, а приземлились уже при Леониде Брежневе. Даже их прилет в Москву пришлось отложить на то время, пока в верхах делили портфели.

Второй полет корабля типа «Восход» состоялся в марте 1965 года. В этом полете было много осложнений. Да и состояться он должен был годом позже.

Когда решался вопрос об осуществлении эксперимента по выходу человека в открытый космос, планировалось, что первым за пределы кабины космического корабля отправится другое живое существо, наш верный и бессловесный друг – собака. Был даже запланирован срок такого полета – начало 1966 года. Одним из участников этого эксперимента, кстати, должен был стать популярный впоследствии телеведущий Юрий Сенкевич. Предполагалось, что он, по сути дела, выпихнет из кабины корабля собачку, облаченную в специальный скафандр, а затем за страховочный фал втянет ее обратно. Естественно, планировалось наблюдать, как при этом собака будет себя вести. Лишь после этого должен был состояться выход человека в космос.

Но в дело вмешалась «большая политика». Американцы тоже готовили аналогичный эксперимент, и под нажимом советского партийного руководства было решено форсировать ход событий, чтобы подарить советскому народу еще один космический триумф. «Восход-2» оснастили специализированной шлюзовой камерой, единственным предназначением которой был выход человека в открытый космос. После возвращения космонавта в корабль выполнившая свою миссию камера должна была быть отделена.

Первым человеком, покинувшим корабль и вышедшим в открытый космос, стал Алексей Леонов. Этот уникальный по тем временам эксперимент был проведен 18 марта 1965 года.

Этим полетом программа «Восход» была завершена. Остальные полеты были отменены, а все силы были брошены на решение других задач – разработку корабля «Союз» и лунную программу.

Одновременно с созданием орбитального корабля «Союз» в Советском Союзе шла разработка авиационно-космической системы (проект «Спираль»), военного пилотируемого корабля «Звезда» (известен также как «Союз-ВИ»), орбитальных станций военного и гражданского назначения. Первые два проекта так и не были доведены до своего завершения, а орбитальные станции появились уже после того, как наша страна потерпела поражение в лунной гонке.

Первый «Союз-1» с космонавтом на борту (Владимир Комаров) стартовал 23 апреля 1967 года. Предполагалось, что на следующий день будет запущен трехместный «Союз-2». Оба корабля должны были состыковаться на орбите, а два космонавта с «Союза-2» должны были через открытый космос перейти на «Союз-1» и на нем возвратиться на Землю. Этим экспериментом предполагалось решить сразу две задачи: стыковку двух пилотируемых кораблей и отработку методики спасения космонавтов с терпящего бедствие космического корабля.

К сожалению, ни одну из задач решить не удалось. Сразу после запуска «Союза-1» на нем начались проблемы, которые сделали невозможным запуск второго корабля. Более того, проблемы были столь серьезны, что пришлось срочно возвращать корабль на Землю. Посадка завершилась трагедией – не вышел основной парашют, и корабль разбился, а космонавт погиб. Смерть Комарова стала первой гибелью космонавта во время космического полета.

Из-за происшедшей катастрофы полеты «Союзов» были прерваны на полтора года и возобновились только в октябре 1968 года.

В январе 1969 года удалось осуществить эксперимент по стыковке двух кораблей и переходу космонавтов из одного корабля в другой. То есть удалось сделать то, что не удалось сделать в апреле 1967 года.

Параллельно с доводкой «Союза» в Советском Союзе разрабатывались корабли по лунной программе. Для сокращения сроков разработки при их создании были использованы многие технические решения, которые были реализованы на «Союзе». Поэтому орбитальные и лунные корабли оказались весьма похожими друг на друга.

Состоялось несколько полетов беспилотных лунных кораблей, по околоземной орбите и по трассе «Земля – Луна – Земля». Однако до пилотируемых полетов дело не дошло – мы проиграли лунную гонку, и советское руководство потеряло всякий интерес к программе полетов к Луне.

А тем временем продолжались орбитальные испытания «Союзов». В октябре 1969 года состоялся одновременный полет трех кораблей, на борту которых находились восемь космонавтов. В июне 1970 года в космос слетал «Союз-9» с Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым на борту. Во время этого полета был установлен новый рекорд продолжительности полета – 18 суток.

Весной 1971 года в Советском Союзе начались полеты на борт орбитальных станций. Можно сказать, что последние 40 лет мы только тем и занимаемся, что летаем на станции. Сначала на «Салюты» (правда, под этим названием скрывались и гражданские ДОСы с долговременные орбитальные станции, и военные «Алмазы»), потом на «Мир», теперь на Международную космическую станцию. И везде используется «Союз». Со времени своего первого полета он претерпел ряд модернизаций, но по-прежнему это «Союз», работящий и надежный.

Единственным новым пилотируемым космическим аппаратом, который был создан в нашей стране за эти 40 лет, стал многоразовый корабль «Буран». Это была «лебединая песня» нашей космонавтики. Но «спеть» ее удалось только один раз, да и то в беспилотном режиме – в ноябре 1988 года корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел успешно, корабль в автоматическом режиме совершил посадку там же, откуда стартовал, на космодроме Байконур.

Однако для «Бурана» не нашлось грузов, которые он мог бы доставлять на орбиту. А тут еще и Советский Союз «приказал долго жить». В общем, программа была закрыта и сегодня, несмотря на многочисленные призывы, уже не может быть реанимирована – дешевле сделать новый челнок, если бы в этом была необходимость, чем восстанавливать старый.

Отечественная пилотируемая космонавтика, из советской превратившаяся в российскую, «сосредоточилась» на обслуживании орбитальных комплексов. Сначала это был «Мир», теперь – Международная космическая станция. Поэтому и продолжаем мы летать на «Союзах», теперь уже в варианте ТМА-М. И эти полеты будут продолжаться еще не менее семи лет. А, вполне возможно, и дольше. Других задач перед российскими конструкторами пока не стоит.

В США, после завершения программы «Меркурий», возникла двухгодичная пауза в пилотируемых полетах. Как и у нас, за океаном не смогли обеспечить «плавный» переход от одной космической программы к другой. Первый полет нового корабля «Джемини» постоянно переносился с 1962 года на 1963 год, с 1963 года на 1964 год, с 1964 года на 1965 год.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: