Александр Железняков - Первые в космосе. Как СССР победил США

- Название:Первые в космосе. Как СССР победил США

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-47889-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Железняков - Первые в космосе. Как СССР победил США краткое содержание

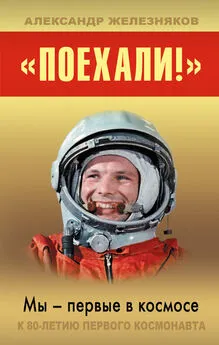

Подлинная история величайшего прорыва XX века. Все о развитии космонавтики от первых пороховых ракет до «Протона» и «Бурана», от Циолковского до Королева, от немецких «фау» до советского «Востока», от первого спутника до Лунной гонки». Неизвестные подробности полета Юрия Гагарина: какие были проблемы в ходе орбитального витка и посадки, кто первым встретил космонавта на земле, где и как он провел первые часы после возвращения с орбиты? Наконец, что представляет собой пилотируемая космонавтика сегодня и почему не сбылись великие надежды 1960-х годов, когда С.П. Королев мечтал, что скоро «люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам», а писатели-фантасты уверенно предсказывали, что к началу XXI века человечество как минимум достигнет Юпитера, а возможно, освоит и всю Солнечную систему (пересмотрите хотя бы «Космическую одиссею 2001 года», перечитайте Артура Кларка или ранних Стругацких).

Но как бы ни развивалась космонавтика в будущем, каких бы высот ни достигла, ничто уже не в состоянии изменить того факта, что у ее истоков стояли наши соотечественники, первой в космосе была наша страна, XX столетие навсегда останется в человеческой памяти веком Гагарина и Королева, а русское слово «спутник» вошло во все основные языки, как и легендарное гагаринское «Поехали!», открывшее дорогу к звездам.

Первые в космосе. Как СССР победил США - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В нашей стране разработка космического аппарата (термин «космический корабль» появился позднее), предназначенного для полета человека в космос, началась в 9 отделе ОКБ-1 в начале 1957 года. То есть еще до запуска первого спутника. Работы по проектированию пилотируемых кораблей Королев поручил одному из авторов проекта ракеты ВР-190, о которой я рассказывал в предыдущей главе, Михаилу Тихонравову, перешедшему из НИИ-4 в ОКБ-1.

Так как задача полета человека в космос виделась относительно далекой перспективой – на первом плане тогда стояло создание межконтинентальной баллистической ракеты – то и сил на эту работу было выделено совсем немного. Это было даже не эскизное проектирование, а просто наброски различных вариантов космических аппаратов, которые когда-нибудь будут «бороздить просторы Вселенной».

В тот момент конструкторы не были связаны жесткими массогабаритными ограничениями, поэтому могли немного «пофантазировать». Но в разумных пределах, так как прекрасно знали «предельные» возможности тех ракет, которые должны были появиться в ближайшие годы и которые должны были стать носителями этих аппаратов.

Сразу скажу, что от рассмотрения варианта совершения суборбитального полета отказались сразу. У Королева «прыжок человека в космос» всегда вызывал отторжение. Он не считал его полноценным космическим полетом. Поэтому и рассматривать такой полет, неважно, как промежуточный шаг или как возможность «застолбить» первенство, он не собирался. Побеждать, так «с явным преимуществом». Именно на это Королев и нацеливал своих сотрудников.

А среди вариантов, которые тогда были рассмотрены, можно отметить два. Первый представлял собой спутник с человеком на борту, оснащенный системами жизнеобеспечения, управления, навигации, связи, двигательной установкой для маневрирования в космосе и научными приборами.

Второй вариант был намного «сложнее». В космос предполагалось вывести аппарат, напоминающий обыкновенный самолет и своим внешним видом, и компоновкой бортовых систем. С точки зрения конструкторов, он больше подходил для возвращения с орбиты, так как позволял использовать земную атмосферу для торможения и маневрирования. Да и посадку мог осуществить практически на любой аэродром. И управлять им мог, в идеале, конечно, любой квалифицированный летчик.

Рассматривалось и множество других «промежуточных» вариантов. Например, различные формы возвращаемого аппарата. Про различия в компоновке бортового оборудования можно и не говорить. Это было само собой разумеющимся.

Во всех вариантах: и «основных», и «промежуточных» – масса космических аппаратов составляла от четырех до пяти тонн. Однако если в варианте спутника возвращаемая масса составляла около полутора тонн, то в варианте «самолетика» она достигала четырех тонн.

Сроки осуществления всех этих проектов назывались около двух лет – чуть меньше для спутника, чуть больше для крылатой конструкции. Причем за начальную точку отсчета бралось начало полномасштабных работ над кораблем. При этом считалось, что ракета, способная доставить пилотируемый аппарат в космос, уже есть. Хотя на деле ее еще не было.

Дальше «просмотра» различных вариантов будущих пилотируемых космических аппаратов в ОКБ-1 тогда дело не пошло, лишний раз подтверждая, что «всему свое время». Хотя и было ясно, что это время наступит очень и очень скоро.

И оно наступило. И наступило гораздо быстрее, чем это виделось в самом начале работ. Уже 15 февраля 1958 года (к тому времени уже были запущены два первых искусственных спутника Земли) Королев поставил перед своими сотрудниками конкретную задачу: разработка пилотируемого орбитального корабля. Главным проектантом был назначен Константин Петрович Феоктистов, ставший впоследствии летчиком-космонавтом.

Тут необходимо отметить, что работа над пилотируемым кораблем для ОКБ-1 была не главной. В тот момент важнее было «удовлетворить» военных, стремившихся получить в свое распоряжение спутник-фоторазведчик. И именно на эту работу, а не на амбициозные проекты «мирного» характера, они выделяли деньги. Поэтому Королев и поставил перед своими сотрудниками задачу максимальной унификации этих двух аппаратов: будущего пилотируемого корабля и будущего разведывательного спутника.

Летом 1958 года предварительные работы по кораблю были закончены и утверждены Главным конструктором. Королев тут же направил свои предложения по созданию пилотируемого корабля и беспилотного спутника-разведчика в правительство. Не дожидаясь официального одобрения проекта, в ОКБ-1 сразу же начали разработку конструкторской документации и выдали технические задания в смежные организации.

С этого момента оба аппарата стали проходить под одним названием, но с разными цифровыми обозначениями: фоторазведчик назывался «Восток-2» (объект 2К), а пилотируемый корабль – «Восток-3» (заводской индекс 3К). Тем самым демонстрировалось, что военные задачи в те годы стояли на первом месте. Ну а полет в космос человека – это так, «от нечего делать». Правда, после полета Юрия Гагарина фоторазведчик получил другое наименование «Зенит-2», под которым и вошел в историю. А название «Восток-1» было дано упрощенному космическому аппарату, предназначавшемуся для отработки систем.

Различие в целевом назначении пилотируемого корабля и беспилотного спутника предопределило и их отличия. Внешне они были похожи, если не как близнецы, то как родные братья. Но внутреннее устройство, естественно, было для каждого свое.

О разведывательном «Востоке» я не буду ничего говорить, при рассказе о подготовке полета человека в космос это не самое интересное. А вот его пилотируемого собрата опишу подробнее.

Корабль «Восток-3» должен был состоять из двух отсеков: спускаемого аппарата и приборного отсека с тормозной двигательной установкой.

Герметичный спускаемый аппарат, который одновременно был и кабиной пилота, имел почти сферическую форму. Снаружи он покрывался теплоизоляцией из асбестовой ткани, пропитанной бакелитовой смолой. Масса спускаемого аппарата составляла 2,4 тонны.

В спускаемом аппарате были установлены бортовые системы, которые требовались при совершении пилотируемого полета: система жизнеобеспечения, системы ориентации, связи и так далее.

Космонавт в течение всего полета должен был находиться в скафандре СК-1, подключенном к бортовой системе жизнеобеспечения. При внезапной разгерметизации корабля скафандр поддерживал жизнедеятельность космонавта в течение четырех часов. Также он позволял катапультироваться из кабины на высоте 10 километров.

Приборный отсек массой 2,3 тонны представлял собой два соединенных основаниями усеченных конуса. В нем размещалась аппаратура, обеспечивающая функционирование бортовых систем во время орбитального полета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: