Владимир Шестаков - Новейшая история России

- Название:Новейшая история России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-047452-3, 978-5-271-18336-2, 978-5-226-00355-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шестаков - Новейшая история России краткое содержание

Подробно рассмотрены проблемы становления рыночной экономики и российского общества в условиях реформ. Особое внимание уделено первым годам нового века, основным направлениям внутренней и внешней политики Российской Федерации.

Эта книга — прекрасное учебное пособие для студентов вузов и широкого круга читателей, интересующихся новейшей историей России.

В. А. Шестаков. Новейшая история России. Учебник для вузов. Москва. 2008.

Новейшая история России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Николай II продолжил жесткую политику своего отца в национальном вопросе. Эта политика нашла выражение в денационализации школы, запретах издания газет, журналов и книг на родном языке, ограничениях в доступе в высшие и средние учебные заведения. Возобновились попытки насильственной христианизации народов Поволжья, продолжалась дискриминация евреев. В 1899 г. был издан манифест, ограничивающий права финского сейма. Было запрещено делопроизводство на финском языке. Несмотря на то что требования единого правового и языкового пространства диктовались объективными модернизационными процессами, тенденция к грубой административной централизации и русификации этнических меньшинств усиливает их стремление к национальному равноправию, свободному исполнению своих религиозных и народных обычаев, участию в политической жизни страны. Как следствие, на рубеже XX в. наблюдается рост этнических и межэтнических конфликтов, а национальные движения становятся важным катализатором назревания политического кризиса.

Урбанизация и рабочий вопрос.В конце XIX в. в городах России проживало около 15 млн человек. Преобладали небольшие города с населением менее 50 тыс. человек. В стране насчитывалось лишь 17 крупных городов: два города-миллионера Петербург и Москва и еще пять, перешагнувших 100-тысячный рубеж, и все в Европейской части. Для огромной территории Российской империи этого было крайне мало. Лишь крупнейшие города, в силу присущих им качеств, способны быть подлинными двигателями общественного прогресса.

Уездные и губернские города России были населены жителями, еще не ставшими горожанами. Русский город рубежа XX в., как правило, являлся промышленным центром, перегруженным рядовыми производствами. Оказавшись в городе, деревенские жители попадали во враждебную среду, не сразу приобщались к новому образу жизни, становясь маргиналами, не совсем горожанами и уже не селянами. Промышленная зона, содержащая заводы и фабрики, формировала и жилье для рабочих. Однако если в деревне семьи, как правило, имели отдельные дома, то в городе рабочие оказывались либо в коммунальной среде, либо в общежитии — бараке. Хозяин, владелец фабрики или завода, пытаясь извлечь максимальную прибыль, увеличивал продолжительность рабочего дня, устанавливал низкие расценки. Такое положение рабочих часто приводило к росту протеста, как правило принимавшего форму забастовки.

Большинству российских городов не хватало настоящей городской жизни, в них преобладала деревянная застройка. В центре строились 2–3-этажные административные здания (дом губернатора, суд, торговые ряды). В начале XX в. российские города расширяли свои площади за счет близлежащих территорий (деревень и сел) и росли численно (к 1914 г. численность городского населения составляла уже свыше 28 млн человек).

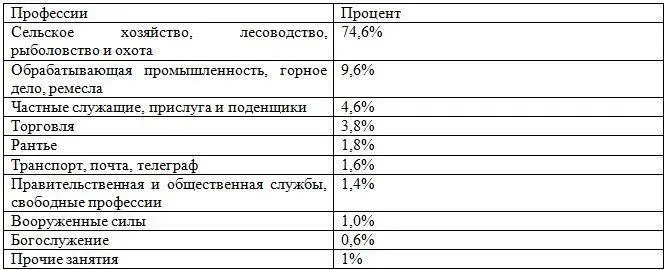

Промышленный подъем рубежа XX в. привел к существенным изменениям в социальной структуре страны. По данным на 1905 г., состав населения Европейской России по роду занятий был следующим:

Вместе с тем вплоть до 1917 г. в России продолжали существовать сословные градации и сословная организация общества. Сословную иерархию по-прежнему возглавляло потомственное дворянство, располагавшее рядом служебных, экономических и корпоративных привилегий. К началу XX в. высшее сословие, составлявшее около 1 % (1,2 млн чел.) населения, потеряло значительную часть своих земель и ведущее положение в сельскохозяйственном производстве и на рынке. Снизился также удельный вес потомственных дворян в общей численности государственных служащих и в офицерском корпусе. Достаточно прочными оставались позиции дворянства лишь в системе местного управления. Витте видел единственный путь спасения для дворянства России в его обуржуазивании, в активном занятии промышленностью, торговлей, а также в привлечении в свою среду выдающихся представителей «делового мира». Однако в итоге возобладала точка зрения консерваторов, поддержанная Николаем II: растущая буржуазия не получила доступа в дворянство. А сами потомственные дворяне оставались важнейшей социально-политической опорой монархического режима.

В 1897 г. в империи насчитывалось около 240 тыс. лиц служителей церкви православного вероисповедания, 281 тыс. лиц купеческого звания, также имевших свои особые привилегии (евреи, получавшие купеческие свидетельства, имели право жить вне черты оседлости).

Наиболее многочисленным сословием продолжало оставаться крестьянство — 93 млн чел. (77,1 % населения). Формально оно было уравнено по своему положению с остальным населением империи. Но фактически оно было уравнено в правах лишь с податными сословиями. По размерам наделов подавляющая часть крестьянских дворов принадлежали к числу беднейших — более 80 % домохозяев располагали наделами до 15 дес., около 13 % составляли середняки (15–30 дес. на двор) и лишь около 5 % — зажиточные и богатые хозяева. Таким образом, большая часть российского крестьянства вела полунатуральное хозяйство и лишь эпизодически вступала в рыночные отношения.

Экономическое развитие страны постепенно нивелировало сословные различия, выдвигая вместо них различия классовые. Архаичная сословная социальная структура российского общества неумолимо разрушалась, заменяясь классовой. Постепенно таяли ряды дворянства, родовой аристократии, их представители пополняли отряды предпринимателей, служащих, интеллигенции. Уже с конца XIX в. слово «купец» означало не владельца сословного свидетельства, а всякого предпринимателя. В свою очередь, купечество как единая предпринимательская группа распадалось на отряды промышленников, банкиров, торговцев, домовладельцев. Сословия мещан и крестьян дробились в соответствии с имущественным положением, доходами, родом занятий. Однако общественное сознание в основе своей оставалось антибуржуазным. Предприниматели в России не пользовались расположением ни общества, ни народа. По мнению известного мыслителя начала века П. Б. Струве, «русская интеллигенция в целом не понимала и не понимает значения и смысла промышленного капитализма… она видела в нем лишь „хищничество“ или „хапание“, не понимала его роли в процессе хозяйственного воспитания и самовоспитания общества». Формирование средних слоев частных собственников в городе и деревне шло медленно из-за наличия остатков феодализма, административных «рогаток». Подавляющее большинство российского общества составляли «низы» (крестьяне, кустари, ремесленники, рабочие, мелкие служащие). Население окраин (Закавказье, Средняя Азия, северные районы) жило еще в мире вековых традиций, феодального и родоплеменного укладов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: