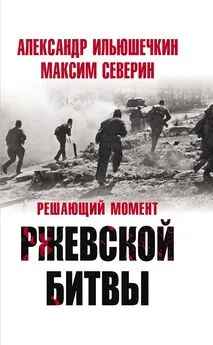

Максим Северин - Решающий момент Ржевской битвы

- Название:Решающий момент Ржевской битвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Издательство «Яуза», «Издательство «Эксмо»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-42260-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Северин - Решающий момент Ржевской битвы краткое содержание

Почему этим надеждам так и не суждено было сбыться? По чьей вине операция закончилась провалом, а Красная Армия «завязла» под Ржевом на долгих пятнадцать месяцев? Кто в ответе за поражение и чудовищные потери? Как немцам удалось избежать разгрома и стабилизировать фронт? Почему наступление, которое могло стать величайшим триумфом советского оружия, вошло в историю как «Ржевская мясорубка»? Анализируя решающий момент Ржевской битвы, эта книга отвечает на самые сложные и болезненные вопросы истории Великой Отечественной войны.

Решающий момент Ржевской битвы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Левее кавкорпуса Белова стрелковые дивизии соседней 10-й армии, остановив продвижение в общем направлении на запад и северо-запад, надежно прикрывали фланг кавкорпуса и 50-й армии от контрударов со стороны противника. Возможности для организации крупного контрудара у немцев здесь не было — они ограничивались только удержанием отдельных опорных пунктов и локальными контратаками, постепенно останавливая продвижение наших войск и пытаясь выстроить жесткую линию обороны.

Некоторые немецкие источники утверждают, что в середине января в районе 20–25 километров севернее Кирова Варшавское шоссе подвергалось угрозе перехвата советскими войсками. Здесь полки 326-й стрелковой дивизии 10-й армии к 15 января продвинулись между надежно удерживаемыми немцами населенными пунктами Бахмутово и Шайковка и, овладев районом Борец — Старое Шопотово, оказались в 13 километрах по прямой от Варшавского шоссе, имея перед собой территорию, слабо контролируемую противником. Части этой советской дивизии, по мнению противника, стали угрожать перехватом автострады юго-восточнее Спас-Деменска.

Одновременно 1097-й стрелковый полк 326-й стрелковой дивизии под командованием майора Свиридова, а также части 1111-го и 1109-го стрелковых полков 330-й стрелковой дивизии начали давить с севера и юга на противника, удерживавшего аэродром у Шайковки и позиции в нескольких километрах вокруг него. Но отбить у немцев аэродром не удавалось, несмотря на непрерывные ожесточенные атаки. Большинство домов в деревнях Митинка, Анисово Городище, Салово и Леонов Починок были построены из кирпича. Заложив окна и пробив бойницы в фундаментах, немцы успели превратить деревни, опоясывающие аэродром, в системы неприступных ДОТов.

Пока в Шайковке удерживала оборону «сборная солянка» из частей аэродромного обеспечения и мелких пехотных подразделений в составе 19-го аэродромного батальона 13-го строительного батальона Люфтваффе, подразделений десантников и нескольких десятков пехотинцев из 216-й пехотной дивизии (осажденным гарнизоном в этот период командовал офицер по фамилии Штахеле), северо-западнее Спас-Деменска для поддержки обороны аэродрома противником создавалась боевая группа «Ольброгге», вскоре переименованная в «Роннеке». В состав импровизированного соединения вошли различные подразделения из 398-го пехотного полка 216-й пехотной дивизии: 2-й батальон без 4-й роты и 4-й батальон, отдельные роты и взводы, приданные в качестве усиления. Также в состав группы «Ольброгге» вошла и 6-я рота 1-го парашютно-десантного полка, действовавшего ранее в районе Юхнова. Возглавил группу обер-лейтенант Роннеке. Новая боевая группа противника начала продвижение на восток по маршруту Гайдуки — Новоселки — Дегонка, выбивая из населенных пунктов слабые советские силы охранения, и вскоре соединилась с немецкими частями у Шайковки. Несмотря на то что наши бойцы заняли деревни Выползово и Салово, обойдя противника с трех сторон, отбить у него аэродром не удавалось.

Немецкий гарнизон смог организовать круговую оборону, приспособив к ней строения в опустевших деревнях, и при поддержке собственной авиации успешно отбивал любую атаку советских частей. Точно установить состав авиационной группировки немцев, наносившей немаловажные для противника бомбо-штурмовые удары по советской пехоте, до сих пор затруднительно: встречаются упоминания только о самолетах истребительной авиаэскадры JG. 51; советские документы говорят лишь о частых бомбардировках и обстрелах с воздуха небольшими группами вражеских самолетов, не указывая их типы.

Солдаты службы аэродромного обеспечения на взлетно-посадочной полосе. Аэродром Шайковка со своей бетонной взлетно-посадочной полосой был крайне ценным для противника.

В боях за Шайковку советские артиллеристы использовали в качестве «зениток» 45-мм противотанковые пушки и 76,2-мм полковые и дивизионные орудия, подтаскивая их по глубокому снегу для огня прямой наводкой по взлетающим и приземляющимся вражеским транспортникам. Позднее, отступив от аэродрома, наши минометчики и артиллеристы накрывали огнем взлетно-посадочную полосу. Аэродром в результате стал крайне опасным, был отныне непригоден для концентрации крупных сил авиации противника и применялся только в локальных целях.

Удержав в январе районы Бахмутово и Шайковка, противник окончательно остановил продвижение 10-й армии на запад и северо-запад. Армия Голикова, оставленная командованием фронта всего с двумя дивизиями, до подхода пополнений оказывалась «вне игры» в разыгравшемся сражении за Варшавское шоссе и вяземские коммуникации и выполняла функцию связующего элемента между 50-й и 16-й армиями, наступавшими почти в перпендикулярных направлениях и имевшими каждая свои стратегические цели.

Десантная операция у Знаменки тем временем продолжалась: ночью 19 января в тяжелых метеоусловиях была выброшена вторая волна десантников 201-й воздушно-десантной бригады. Высадка пошла неудачно: несколько самолетов, экипажи которых не смогли найти районы высадки, возвратились на аэродромы с десантниками на борту. Большинство выброшенных парашютистов отнесло ветром в сторону от сектора десантирования, на сбор выброшенных в единое подразделение было потрачено слишком много драгоценного при десантной операции времени. Командование сводной группой двух батальонов, сконцентрированной у села Желанье, принял на себя командир 1-го батальона капитан И.А. Суржик. Днем десантники перешли в атаку на Знаменку, имея целью захват населенного пункта и расположенного рядом с ним аэродрома, который планировалось использовать для переброски уже посадочным методом подразделений 250-го воздушно-десантного полка. Но время было упущено — с момента высадки первого десанта прошло уже более суток, эффект внезапности был утерян, и немцы успели организовать плотный заградительный огонь на подходах к Знаменке, преодолеть который десантники и подошедшие к ним на помощь партизаны не смогли.

Здесь стоит сделать оговорку по поводу появления партизан в рассматриваемом нами районе. Появление это случайным не было, все дело в том, что в первой половине октября 1941 года, то есть примерно 100 дней тому назад, под Вязьмой попали в окружение основные силы советских Западного и Резервного фронтов. Из сотен тысяч окруженных далеко не все погибли в бою, сдались в плен или смогли прорваться из «котла»; многие бойцы и командиры остались в глубоком тылу врага, и, пусть переодевшись в гражданское, спрятав оружие и укрываясь на чердаках и в подвалах местных жителей, они продолжали оставаться живой силой, которую при появлении поблизости советских подразделений можно было использовать против врага. Так и случилось при появлении десантников возле Знаменки, когда под командованием А.А. Петрухина в короткое время был собран отряд примерно в тысячу человек, которые сражались с врагом в одних рядах с десантниками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: