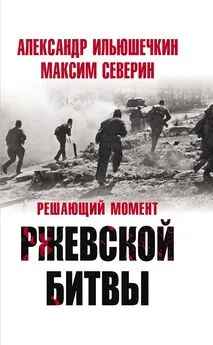

Максим Северин - Решающий момент Ржевской битвы

- Название:Решающий момент Ржевской битвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Издательство «Яуза», «Издательство «Эксмо»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-42260-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Северин - Решающий момент Ржевской битвы краткое содержание

Почему этим надеждам так и не суждено было сбыться? По чьей вине операция закончилась провалом, а Красная Армия «завязла» под Ржевом на долгих пятнадцать месяцев? Кто в ответе за поражение и чудовищные потери? Как немцам удалось избежать разгрома и стабилизировать фронт? Почему наступление, которое могло стать величайшим триумфом советского оружия, вошло в историю как «Ржевская мясорубка»? Анализируя решающий момент Ржевской битвы, эта книга отвечает на самые сложные и болезненные вопросы истории Великой Отечественной войны.

Решающий момент Ржевской битвы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4. Одновременно силами 20-й армии прорвать фронт противника и нанести удар в направлении на Шаховская, Гжатск, часть сил армии от Шаховской направить в тыл лотошинской группировки противника и совместно с 30-й армией Калининского фронта окружить и уничтожить ее.

5. Получение подтвердить.

Ставка Верховного Главнокомандования И. Сталин А. Василевский»[5] ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 130. Л. 1, 2..

Из текста приказа вытекает, что задумывалась гигантская операция по окружению войск сразу четырех армий противника (3-й и 4-й танковых, 4-й и 9-й). Такого крупного охватывающего удара доселе не наносила не только сама Красная Армия, но и никакая другая армия мира, даже в череде масштабных летних и осенних окружений советских войск в 1941 году, не было равного по масштабам запланированной советским Генштабом ловушке.

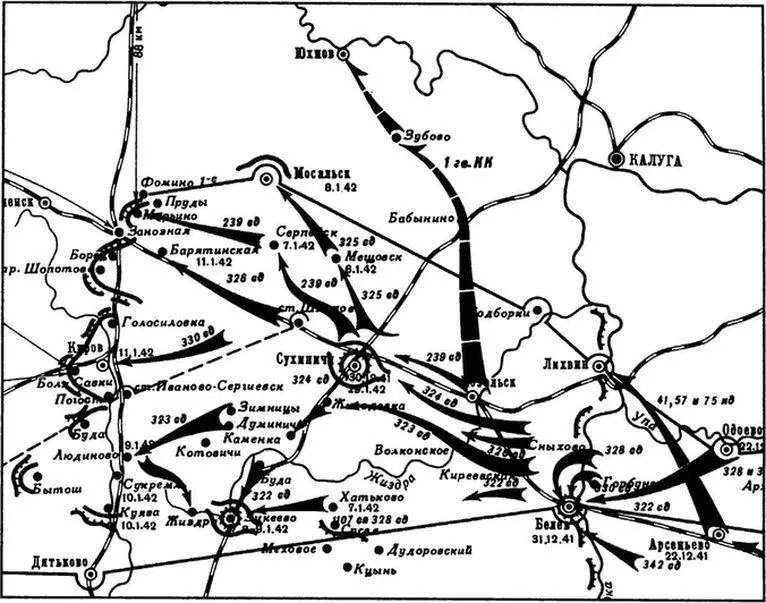

План по окончательному разгрому крупных вражеских сил начал претворяться в действие, и на первой стадии довольно успешно. Первыми начали создавать противнику серьезные проблемы 10-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус, не останавливавшиеся после прорыва южнее Калуги и без какой-либо оперативной паузы продолжившие продвижение вперед в рамках уже новой стратегической наступательной операции. Вот что по этому поводу 8 января записал в своем дневнике начальник Генерального штаба Сухопутных войск Германии Франц Гальдер:

«Очень трудный день.

Развитие прорыва противника у Сухиничей на запад начинает становиться для Клюге невыносимым. В связи с этим раздаются настойчивые требования об отходе 4-й армии, с тем чтобы высвободить силы для прикрытия автострады.

Уже утром я разговаривал по этому вопросу с Клюге. У фюрера в этой связи снова возникла дискуссия. Никакого решения не принято, однако дано указание о необходимости энергично использовать вспомогательные средства для прикрытия автострады.

Заключительная беседа фюрера с Клюге также не привела к окончательному решению. Во второй половине дня Клюге снова поднял вопрос о свободе маневра 4-й армии, то есть о ее отходе. Я докладываю об этом фюреру; он выражает желание лично поговорить с Клюге.

Результат: группе армий разрешается произвести постепенный отход, чтобы высвободить силы для прикрытия автострады…» [6] Гальдер Ф. Военный дневник: Лето 1942 года. Смоленск, 2004.

.

С началом нового этапа в советском зимнем контрнаступлении во фронте вражеской группы армий «Центр» стали образовываться непрерывно разраставшиеся «дыры», он зашатался и начал разваливаться во многих местах. На участках прорывов советских войск вражеские части, еще не успевшие прочно закрепиться на рубежах отхода, в очередной раз были вынуждены отступать, избегая полного разгрома. К концу января прорвавшиеся между укрепрайонами противника у Ржева и Оленино войска 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта, перехватив ряд транспортных артерий немцев, начали нажим уже на стратегически важные коммуникации противника, коими явились железная дорога Вязьма — Ржев в районе Сычевки и автомобильная магистраль Смоленск — Вязьма.

Итак, 8 января 1942 года началась Ржевско-Вяземская наступательная операция армий Западного и Калининского фронтов, активно поддерживаемая на правом фланге двумя ударными армиями Северо-Западного фронта. Разработанная как операция на окружение — классический фланговый охват, она уже на этапе планирования содержала в себе Целый ряд вынужденных, довольно рискованных решений и нестандартных моделей действий, обусловливающихся спецификой сложившейся на этом участке советско-германского фронта обстановки.

Командир 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенант П.А. Белов

Специфика эта заключалась в том, что Красная Армия в ходе декабрьских боев, несомненно, перехватила стратегическую инициативу, но вот умело пользоваться ею ослабленный предвоенными чистками и имеющий более чем скудный опыт проведения масштабных наступательных операций советский генеральский корпус мог с трудом, постоянно допуская крупные, а порой и фатальные просчеты. Еще меньше «козырей» в руках отцов-командиров осталось после вынужденной ликвидации мехкорпусов и танковых дивизий, являвшихся незаменимым инструментом в руках умелого полководца, грамотно орудуя которыми можно было бы как скальпелем разрезать немецкую оборону. Но появления «скальпеля» в ближайшее время не предвиделось, «инструмент» приходилось изобретать на ходу.

Вся предвоенная советская концепция применения бронетанковых войск основывалась на принципах массированного применения бронетехники в составе крупных танковых соединений (коими являлись мехкорпуса и танковые дивизии), которые должны были вводиться в уже обозначившийся прорыв, проделанный стрелковыми частями, и развивать успех, активно используя свою высокую подвижность и широко применяя такие маневры, как обход и фланговый охват. Но к зиме 1941/42 года бронетанковые войска Красной Армии на советско-германском фронте были представлены отдельными танковыми бригадами и батальонами — то есть мелкими соединениями, способными на локальные действия, но никак не пригодными для самостоятельного выполнения крупномасштабных задач оперативного характера. В связи с вышеприведенными обстоятельствами в ходе начавшегося 5 декабря крупномасштабного контрнаступления основной ударной силой РККА были кавкорпуса и пехота, поддерживаемая танками. То есть танковые части не получали самостоятельных задач и играли роль непосредственной поддержки пехоты. Результатом такой тактики явился довольно медленный темп продвижения стрелковых частей, высокие показатели потерь и, как следствие, фронтальное вытеснение противника с территории вместо окружения и полного уничтожения крупных группировок немцев. Образно говоря, удары по противнику почти всегда наносились «растопыренной пятерней», а не «сжатым кулаком».

Наступление 10-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в конце декабря 1941 года — начале января 1942 года.

Но не следует забывать, что командование Красной Армии всячески пыталось найти выход из сложившейся ситуации. Первым вариантом было использование в качестве крупных, а главное, мобильных ударных группировок, способных быстро вырваться на оперативный простор усиленных кавалерийских корпусов. Это решение было довольно удачным в условиях зимних боев, так как кавалерийские части на заснеженном бездорожье обладали большей подвижностью, чем танковые; также их преимуществом являлось отсутствие жесткой привязанности к базам снабжения. Но у кавкорпусов были и существенные недостатки, главным из них была неспособность кавалерийских частей к самостоятельному прорыву мощной обороны противника и, как следствие, постоянная необходимость в поддержке пехоты и артиллерии стрелковых частей, увязать взаимодействие с которыми было довольно сложно. Также кавалерийские дивизии, несмотря на имевшееся у них довольно большое количество орудий противотанковой обороны, были недостаточно стойкими при необходимости отражать вражеские атаки. Кавкорпуса в этой ситуации можно сравнить с тонкой иглой, если и прокалывающей вражескую оборону, то безнадежно ломающейся в ее глубине в случае нарастания сопротивления противника. Немцы пользовались этим и применяли танки против советской кавалерии, при этом им довольно часто удавалось достичь успеха, отбросить или окружить кавалеристов, задействовав со своей стороны незначительные силы. В частности, такую тактику действий противник применял в январе-марте 1942 года в боях под Вязьмой против 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: