С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Название:Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-055278-8, 978-5-271-21677-0, 978-5-226-00984-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом краткое содержание

Автор книги, профессиональный литератор и журналист, скрупулезно исследуя в архивах историю этой волости, занимавшей территорию между современными Кунцевом и Братеевом, сумела показать яркую, непрерывную во времени картину развития региона, селений, их владельцев и крестьянских родов, составивших коренную часть населения села Зюзина.

Книга, исполненная в жанре документальной эпопеи, охватывает период от курганных времен вплоть до 1960 г., когда земли бывших подмосковных волостей вошли в черту столицы.

Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Зюзинской волости кирпичных заводов было больше, чем в какой-либо другой. В «Атласе мануфактурной промышленности Московской губернии», составленном московским губернским механиком инженером-технологом Н. Матисеном в 1872 г., среди упомянутых двадцати кирпичных заводов Московского уезда восемь находились в селениях Зюзинской волости. Надо принять во внимание, что при подобных публикациях назывались, как правило, заводы, которые уже приобрели промышленное значение, т. е. продукция регулярно вывозилась на продажу. Маленькие заводы, как правило, не учитывались.

Производство кирпичей активизировалось в Московском уезде после Отечественной войны 1812 г., когда сгоревшую при отступлении французов Москву понадобилось восстанавливать. Первыми стали появляться казенные кирпичные заводы поблизости от столицы. Еще в 1842 г. К. Нистрем в Московском адрес-календаре отметил кирпичные заводы в сельце Семеновском, расположенном рядом с Троицким-Черемушками и подчиненном в то время Удельному ведомству Коломенского приказа. (Кстати, сейчас территория Семеновского сельского общества расположена в черте Юго-Западного административного округа г. Москвы.) Глину здесь добывали близ заводов, на землях обоих селений. Богатство залежей глины, простота производства приносили быструю прибыль.

Московская пожарная команда в начале XIX в. Со старинной литографии

К середине XIX в. производство и поставка в столицу кирпича из Московского уезда стали стабильными. Поэтому в 1861 г. в Москве была выпущена книга «О кирпиче и московских кирпичных заводах», где подробно описывались возможности и достоинства производимых кирпичей на каждом имеющемся тогда вокруг Москвы заводе. Были названы и все заводы, и все поставщики, а также отмечено: «Кирпич доставляется преимущественно из следующих мест: из-за Серпуховской заставы, включая смежное пространство за Калужскою заставою, и на Воробьевых горах, и из-за Семеновской заставы, с Введенских гор; из прочих же мест доставляется кирпича меньше» [117].

Заводы в книге отмечены без точного указания места расположения. За Серпуховской заставой стояли заводы: княгини Кропоткиной, выстроенный в 1859 г. и вырабатывающий более 4 млн кирпичей в год; купцов Китайцевых, существующий с давних лет и широко известный в Москве, ежегодно выпускающий до 4 млн штук кирпича; завод Перелыгина, выстроенный не более 2–3 лет до выхода книги, а выпускающий до 1 млн штук лучшего кирпича в Москве; известны были также заводы Протасьева, Енгалычева, Хлебникова, Нарского и Андреева.

За Калужской заставой и на Воробьевых горах указаны следующие заводы: Байдакова – существовал давно, вырабатывал более 3 млн штук; Мамонтова – выстроен недавно, но уже вырабатывал до 3 млн штук; отмечены также еще один завод княгини Кропоткиной и заводы Бодрова, Шмелева, Фескина (иначе завод Конькова), Бронзова, Паленова и Степанова.

Большинство названных заводов находилось в селениях, составивших вскоре Зюзинскую волость. Расположение некоторых из названных в книге заводов мне удалось установить по архивным документам. Завод купчихи Марьи Алексеевны Байдаковой, а затем ее сына – при селе Троицком-Голенищеве и при сельце Семеновском. Василия Матвеевича Бронзова – при сельце Семеновском. Купца Василия Ивановича Хлебникова – близ Даниловской слободы. Купцов Китайцевых и купца Ивана Андреева – при сельце Черемушках. Шмелева и Поленова – в селе Троицком-Черемушках. Мещанина Бодрова – в Богородском-Воронине, Фескина – в Конькове.

Многие из упомянутых в книге фамилий заводчиков позже ни в каких документах или публикациях не появлялись. Нередко заводы в этой кирпичной провинции переходили из рук в руки. Если какой-либо заводчик разорялся, вскоре находился другой, с новыми деньгами, который покупал или хотя бы арендовал заводские строения. В документах редко указывался прежний владелец завода. Поэтому пришлось пересмотреть множество архивных документов, чтобы установить, от кого, кому и когда переходил каждый из упоминаемых на территории волости заводов. У каждого из этих заводов интересная судьба.

Среди крупных заводов Зюзинской волости раньше всех возникли те, что близ сельца Черемушек – в 1846 г.; в Верхних Котлах – в 1860 г. Земли этих селений до 1780 г. соседствовали с зюзинской дачей.

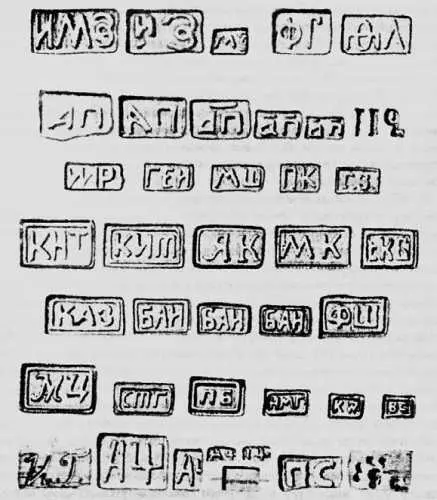

Клейма на кирпичах XVIII – первой половины XIX вв. «КИТ», «ЯК» – завод Китайцевых. «МК» – завод М. Колкунова. «БАИ» – завод Байдаковой. Последний внизу «знак» – отпечаток лапы животного на тычке сырого кирпича во время его сушки стоя

Двор Верхнекотельского кирпичного завода. Фото автора, 2000 г.

Камеры для обжига кирпича в гофманской печи, установленной на Верхнекотельском заводе еще в 1889 г. Фото автора, 2000 г.

Самый крупный завод находился в Верхних Котлах [118]. Его владельцы – потомственные почетные граждане Анна Катуар и ее сыновья Константин и Лев Ивановичи – даже держали управляющего, Евгения Федоровича Фохта. Еще в 1871 г. А. Катуар и сыновья купили у князей Грузинских 182 десятины земли, где был и завод с паровой машиной, основанный в 1862 г. Новые владельцы подошли к делу умело и с 1894 г. стали выпускать не только обыкновенный, но и рельсовый, и кленчатый кирпич. Завод рос и постепенно занял 139 десятин земли вдоль правого берега речки Котелки (ныне Котловки). Воды ее использовались, как уточнили в описании завода, «только для питья».

Надо отметить, что кирпичный завод Катуары построили для того, чтобы возвести затем из своего кирпича шелкокрутильную фабрику в долине на левом берегу речки Котловки, которая представляла собой живописную низину, заросшую вековыми ветлами. И тогда они дали купеческое слово, что вредных сбросов в реку не будет, а расход топлива не превысит 15 тыс. пудов мазута в год [119]. Речка, впадающая в Москву-реку, жива до сих пор.

Катуары подвели к заводу собственное шоссе, по которому до Москвы было всего полторы версты. Это шоссе было необходимо, ведь по нему возили кирпич, сырье, топливо – и не дерево, как у всех, а уголь. Использовался не только английский, но и русский (из Подмосковья) каменный уголь, кокс и русский антрацит. Через десять лет завод вырабатывал свыше 8 млн кирпичей в год. В 1889 г. на заводе было уже три гофмановских печи для обжига кирпича. Одна из них работает и до сих пор. Жив пока и кирпичный завод, устоявший, несмотря на последние кризисы; он находится поблизости от станции метро «Нагорная» и носит название «Котельский».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: