С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Название:Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-055278-8, 978-5-271-21677-0, 978-5-226-00984-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом краткое содержание

Автор книги, профессиональный литератор и журналист, скрупулезно исследуя в архивах историю этой волости, занимавшей территорию между современными Кунцевом и Братеевом, сумела показать яркую, непрерывную во времени картину развития региона, селений, их владельцев и крестьянских родов, составивших коренную часть населения села Зюзина.

Книга, исполненная в жанре документальной эпопеи, охватывает период от курганных времен вплоть до 1960 г., когда земли бывших подмосковных волостей вошли в черту столицы.

Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Государственные земли тоже объединялись в волости, состоявшие из нескольких сельских обществ. Эти волости, как и сельские общества, не являлись сплошной территорией. Сельское общество могло включать в себя несколько разбросанных селений. Так, в марте 1839 г. в Московское губернское правление из Министерства государственных имуществ поступило «Росписание о составе казенных волостей и сельских обществ Московской губернии по новому образованию». В Московском уезде значилось две волости: Назарьевская и Карачаровская . Последняя, судя по составу селений, располагалась вокруг Москвы. Три из шести сельских обществ размещались к югу от Москвы: Владыченское, Гладышевское и Тропаревское. Отметим, что в состав последнего входили с. Покровское, д. Котлякова, с. Тропарево, д. Никулина, д. Брехова, с. Орлово, д. Румянцева, д. Терешкова. Почти все эти селения оказались несколько позже в Зюзинской волости [31].

Но кроме царских, дворцовых и государственных земель в России было много частных владений. Единого же административного управления владельческими землями не существовало.

Для полицейского надзора были созданы станы. Древние станы (существовавшие до XVII в. включительно) носили названия, происхождение которых нередко оставалось неясным. К югу от Москвы, в Замосковном крае, до середины XVIII в. находились Ратуев, Чермнев, Сетунский, Сосенский, Молоцкий, Терехов, Жданский станы, Растовская волость [32]. Ратуев стан состоял из двух участков: первый – у города Москвы, между Московско-Тульским и Московско-Калужским шоссе, второй – по линии Московско-Курской железной дороги – между станцией Бутово и Подольском. Чермнев стан располагался между двумя участками Ратуева стана, к югу от столицы; происхождение названия неясно. Сетунский стан – по течению реки Сетуни (откуда и название) – с запада граничил с первым участком Ратуева стана. А Сосенский стан (по течению речки Сосенки, по которой и назван) граничил с юга с Сетунским станом, а с запада – с Чермневым станом. Растовская волость (по которой проходила к Москве древняя Растовская дорога) располагалась южнее второго участка Ратуева стана. Ю. Готье в 1906 г. составил ориентировочную карту станов с их границами.

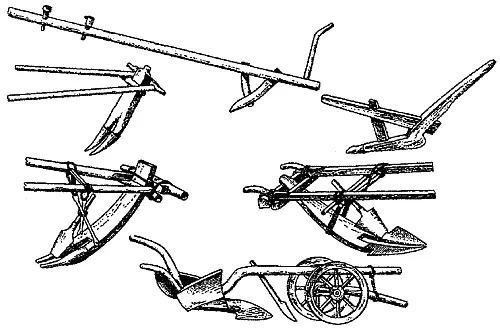

Типы восточнославянских пахотных орудий (рало, соха)

Однако границы этих станов не были постоянными, что стало ясно при одновременном сопоставлении записей во всех писцовых книгах (для чего я составила хронологические таблицы по всем селениям Зюзинской волости и части прилегающего Подольского уезда).

Так, сельцо Скрябино, Скорятино, Зюзино тож [33], сельцо Шаболово [34], сельца Воронцово и Шатилово [35], пустошь Черемошье (из которой позже образовались два села – Троицкое и Знаменское) [36]всегда находились в Чермневе стану.

Деревня Изютина на овраге у речки Котла [37], село Покровское на Городне [38]и деревня Котлякова на речке Чертановке [39], сельцо Семеновское [40], сельцо Красное [41]всегда значились за Ратуевым станом.

А соседняя деревня Бирилева, Рословлово тож (южнее деревни Изютиной), в верховьях речки Сухой Городенки, до 1666 г. находилась в Чермневе стану [42], а с 1678 по 1709 г. писалась в Ратуеве стану [43].

Село Никольское, что была пустошь, на левом берегу реки Котла, до 1677 г. находилось в Чермневе стану [44]; полсела же с построенной в 1678 г. на правом берегу реки Котла Знаменской церковью, а также пустошь Козино и деревни Коршунова, Елистратова (из них позже возникло село Верхние Котлы) записаны в Ратуеве стану [45].

Село Сергиевское, что была деревня Серина, всегда была в Сосенском стану [46]. Соседнее владение по другую сторону Калужской дороги – пустошь Канкова и деревня Степановская до 1646 г. значились в Чермневе стану [47], а с 1678 г. деревня Канкова, возникшая на месте одноименной пустоши у Калужской дороги, записана за Сосенским станом [48].

Деревня Брюхова (западнее Конькова) до 1667 г. значится в Чермневе стану [49], а с 1678 г. и по 1709 г. – в Сосенском стану [50]. В Сосенском стану записаны и соседние с деревней Брюховой села Богородское (Воронино) [51], Узкое [52]и Ясенево [53]. А соседнее с селом Богородским (севернее) село Тропарево значилось уже в Сетунском стану [54], как и деревни Румянцева, Беляева, Деревлева [55].

Южнее села Зюзина находилось небольшое сельцо Марково, без крестьян, которое до 1646 г. значилось в Чермневе стану [56], как и Зюзино, а с 1678 г. – в Сосенском стану [57], как и соседняя деревня Деревлева.

Небольшое сельцо Кленково (Кленкино, Кленино, Колычево), тоже без крестьян, примыкало с юга к сельцу Маркову, а с востока к деревне Деревлевой, и его записывали то в «Сетунском стану» [58], как и деревню Деревлеву, то в «Сосенском стану» [59], как расположенные южнее земли села Ясенева.

Село Садки-Знаменское [60]и село Киево [61](написание последнего в разных документах будет различным – Киево, Киёво, Киово) находились в Чермневе стану. А соседнее владение – сельцо Качалово – до 1646 г. значилось в Сосенском стану [62], а позже в Чермневе стану [63].

Пустошь Поляны, в 1628 г. обозначенная в порозжих землях, а в 1686 г. проданная князю В.В. Голицыну, значилась в Ратуеве стану [64]; построенная на ней деревня Поляны в 1678 г. была записана за Чермневым станом [65].

Южнее этой деревни находилось село Чернево, от которого некоторые несведущие авторы производят название Чермнева стана. Но так как это село всегда значилось не в Чермневе стану, а в Молоцком стану [66], то, естественно, связи между названиями села и стана быть не может.

Соседняя деревня Гаврикова (севернее села Чернева, западнее деревни Полян) в переписи 1678 г. записана в Молоцком стану [67], а позже, в «Делах молодых лет Москвы», – в Чермневе стану [68].

Деревня Потапова (западнее села Чернева) делилась на две части: к 1709 г. один жеребей находился в Молоцком стану, а три жеребья – в Ратуеве стану [69].

Деревня Бутова (восточнее села Чернева) тоже делилась на две части: одна в Чермневе стану, а другая в Ратуеве стану [70].

Весна 1861 г. Крестьяне преподносят хлеб-соль царю Александру II Освободителю

Находившееся неподалеку село Захарово-Знаменское до 1684 г. значилось в Растовской волости [71], а позже в Ратуеве стану [72].

Границы вновь создававшихся в XVII–XVIII вв. уездов совершенно не совпадали с границами станов. Даже когда в 1837 г. изменяли границы и наименования станов (они стали меньше и вместо названий получили номера), положение не изменилось. Границы территориального и полицейского администрирования по-прежнему не совпадали. На территории Московского уезда оказалось шесть станов, во главе которых стояли становые приставы. В 1878 г. станы разделили на уряды (тоже под номерами), во главе их были поставлены урядники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: