С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Название:Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-055278-8, 978-5-271-21677-0, 978-5-226-00984-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом краткое содержание

Автор книги, профессиональный литератор и журналист, скрупулезно исследуя в архивах историю этой волости, занимавшей территорию между современными Кунцевом и Братеевом, сумела показать яркую, непрерывную во времени картину развития региона, селений, их владельцев и крестьянских родов, составивших коренную часть населения села Зюзина.

Книга, исполненная в жанре документальной эпопеи, охватывает период от курганных времен вплоть до 1960 г., когда земли бывших подмосковных волостей вошли в черту столицы.

Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кстати, найденный в Зюзине каменный крестик представляет собой именно крест с четырьмя пересеченными перекладинами концами – символ распространения благополучия на все четыре стороны.

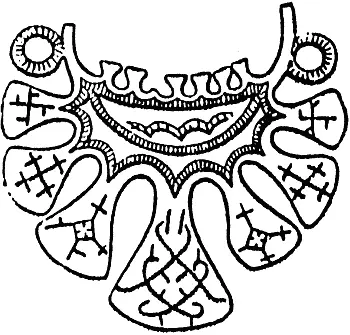

На двух крайних, самых верхних лопастях изображена свастика, знак огня (возможна связь с подсечным земледелием). Свастика в данном случае не может означать солнце, так как солнечные кольца с лучами находятся рядом, над свастикой. Это колечки у основания дужки. Их можно рассматривать как солнечные знаки у двух концов дужки-небосвода. На широком щитке – очень сложное, но устойчивое изображение системы волнистых, зигзаговых и изогнутых полос, которые нельзя определить иначе, как желание мастеров показать двухслойную природу небесных вод. Нижние полосы завершаются внизу треугольниками, которые устремлены к лопастям, т. е. к тем местам на височном кольце, которые несут на себе знаки земного плодородия. Посреди водяных линий в середине щитка изображено нечто вроде змеи, что хорошо увязывается с символикой воды.

Вятичский женский костюм с использованным височным семилопастным кольцом из Зюзинского кургана № 8 (реконструкция Музея истории г. Москвы)

Височное кольцо семилопастное из зюзинского кургана № 8 в Грачах, описанное Б.А. Рыбаковым

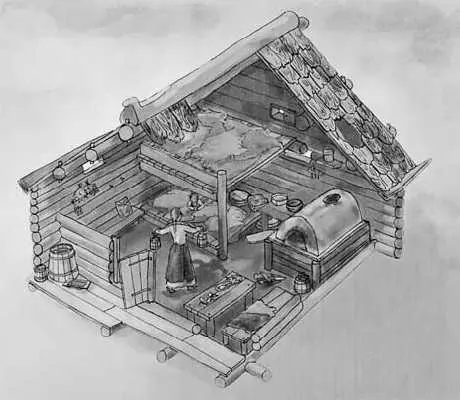

Жилище вятичей XII в., рисунок (автор реконструкции по результатам раскопок в Мякинине 2005 г. – нач. отдела охранных раскопок Института археологии РАН, к.и.н. А.В. Энговатова)

В целом это височное кольцо, отвечающее стандарту второй половины XII – начала XIII вв., может быть гипотетически расшифровано так:

1. Солнце изображено на щитке дважды – в позиции утренней и вечерней зари. Косые насечки на дужке щитка подчеркивают движение светила по небосводу.

2. Верхняя кромка щитка, его дужка – «верхнее небо», «хляби небесные».

3. Низ щитка, примыкающий к основаниям лопастей, – «среднее небо»: тучи, облака, дождь, капли.

4. Секирообразные лопасти, обращенные вниз, – земля. В ряде случаев здесь (особенно на средней лопасти) мастер помещал тонкогравированные знаки плодородия и плодовитости. На рассмотренном кольце теме плодородия земли посвящено пять лопастей.

К знакам плодородия имел самое прямое отношение соседний знак свастики, рассматриваемый в данном случае как знак огня, а не как знак солнца. Ведь вятичи, особенно в этих местах, вели земледелие не только на старопахотных землях, но и на расчищенных под пашню лесных участках, выжигаемых огнем.

Подсечное земледелие, освоение новых пространств должно было усилиться именно в середине XII в., когда Юрий Долгорукий призывал поселенцев в свою Ростово-Суздальскую землю (и в свою домениальную Москву) со всех сторон. Знаки свастики встречены не только в Зюзине, но и в других подмосковных курганах. Усиление расчисток леса под пашню убедительно связывает помещение знаков огня рядом со знаками плодородия земли «на картине мира», которую представляли собой женские украшения. Ведь они являлись типичным для древности примером использования макрокосма не только в распределении заклинательных узоров и украшений во всем женском наряде, но и в миниатюрном микрокосме височного украшения. Такое проникновенное внимание к этому виду украшений объясняется, во-первых, заметностью данной детали убора: тот, кто смотрит на лицо женщины, тот непременно увидит это компактное и емкое отражение макрокосма. Во-вторых, такие нарядные височные кольца, по всей вероятности, были принадлежностью свадебного наряда, а в этом случае заклинательная символика была обязательной [25].

Раскопки на кургане № 6 под с. Зюзино в 1949 г. Фото из архива Института археологии РА Н

Как определить в сегодняшнем городском пейзаже, где находились курганы? Воспользуемся описанием в отчете:

«Курганная группа “Зюзино-1” находится при въезде в село Зюзино в 146 м к востоку от шоссе из Москвы в Узкое. Она состоит из 22 курганов, расположенных на пересеченной местности, на высоком правом берегу Котловки. Территория, занятая группой, еще недавно была сплошь покрыта лесом, ныне вырубленным. Речка, возможно, прежде многоводная, теперь почти совсем пересохла.

Курганы полушарной формы в настоящее время сильно распаханы, т. к. территория используется под огороды. Возможно, что прежде курганов в группе было больше, и некоторые из них в настоящее время уничтожены.

Самый большой курган на плане, № 18 (диаметром 18 м, высотой 2,3 м), был использован во время Отечественной войны для устройства огневой точки, на вершине его до сих пор врыт металлический колпак укрытия...» [26]

На фотографии с места раскопа кургана № 6 [27]просматривается русло речки, а за ней вдали – домики и щеточка редкого леска.

С фотографией и описанием пошла я к старожилам села. Цепкая зрительная память Евгения Михайловича Князева сразу сработала на знакомый пейзаж, а потом потянулась ниточка воспоминаний:

«Домики – цветочный комбинат за речкой Котловкой, а на месте редкого лесочка сейчас Нахимовский проспект. Деревья на правом берегу Котловки жители нашего села действительно вырубили в войну, на дрова. Тогда и Зюзинский лес срубили, позже специально высаживали там сосны... Мощенная булыжником улица села, уходя в Зюзинский лес, действительно шла на Узкое, только уже грунтовой дорогой. Она и сейчас там есть. 146 м к востоку от прежней улицы при въезде в село... это, наверное, за 569-й школой. Она как раз стоит на прежнем высоком берегу Котловки. Дальше по дороге уже начиналось кладбище при церкви. У нас его называли “Грачи”. Унесли, говорят, в Грачи – значит, помер». Думается, именно об этой курганной группе сообщил М.А. Саблин в 1879 г. в «Списке курганов Московской губернии». Им указаны курганы «в Грачах при с. Зюзине на земле Г. Балашовых в даче Грачах».

Кстати, место в Грачах действительно уникальное. Название за ним сохраняется не одно столетие, хотя строений здесь никаких нет. Еще в 1684 г. здесь находилась «заповедная роща сосновая, что словет Грачевник на речке Котле» [28]. Располагалась роща на пустоши Ягутиной, на которой во всех переписях и ревизиях отмечались два дворовых места и которая с начала XVII в. всегда входила в зюзинскую вотчину. Название пустоши одного корня с мифологическим образом: Баба Яга Усоньша, у которой кроме известной сказочной личины была и глубинная, древняя, – Яга как богиня смерти жила на границе между двумя мирами, живых и неживых. Такой границей стала и пустошь, где находились курганы, потому и стали вятичи называть пустошь – Ягутина, т. е. принадлежавшая Яге (в уменьшительной форме – Ягуте).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: