С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Название:Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-055278-8, 978-5-271-21677-0, 978-5-226-00984-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом краткое содержание

Автор книги, профессиональный литератор и журналист, скрупулезно исследуя в архивах историю этой волости, занимавшей территорию между современными Кунцевом и Братеевом, сумела показать яркую, непрерывную во времени картину развития региона, селений, их владельцев и крестьянских родов, составивших коренную часть населения села Зюзина.

Книга, исполненная в жанре документальной эпопеи, охватывает период от курганных времен вплоть до 1960 г., когда земли бывших подмосковных волостей вошли в черту столицы.

Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Волхонковский курганный могильник состоял из двух курганов, которые находились в одной версте от деревни Волхонки (что прежде была деревней Изютиной), в «Старой роще», в пашне надела села Зюзина.

Узковский курганный могильник – это один курган при селе Узком Богородицкое тож в двух верстах от Старокалужской дороги.

Малоголубинский курганный могильник из шести курганов близ одноименной деревни – в сотне с лишним метров от парка бывшего имения С.А. Салтыкова (позже там находилось правление колхоза) в сторону села Ясенева.

Большеголубинский курганный могильник – три кургана за восточной оконечностью сельца Больше Голубино, в 500 м на северо-восток от Малоголубинского могильника.

В Ясеневском курганном могильнике было четыре кургана «на Фляжкине», в лесной даче г-жи М.С. Бутурлиной.

Красновский курганный могильник – один курган, тоже на даче г-жи Бутурлиной при сельце Красном.

Бирюлевский курганный могильник – три кургана при сельце Бирюлеве, в угольной роще помещика Г.Н. Оболенского.

О Зюзинских курганах скажу ниже.

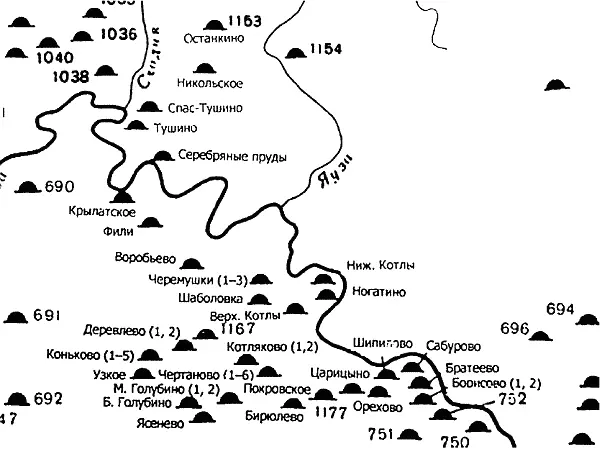

Не все из этих курганов раскапывались, и подавляющего большинства сейчас уже нет. Но все изученные археологические памятники позволяют сказать, что на землях Подмосковья и, разумеется, в Москве жили вятичи. Очень подробно о них написала Т.Н. Никольская в книге «Земля вятичей» [18]. Она даже составила карту расположения вятичских курганных комплексов, обозначив цифрами каждый курганный комплекс и определив по ним границы Земли вятичей, располагавшейся в бассейне верхней и средней Оки и р. Москвы.

Взгляните на фрагмент этой карты, на котором вместо цифр я поставила названия селений, близ которых расположены курганные комплексы Москвы и ее окрестностей. Как видно, курганы оказались около многих селений: Зюзино, Шаболовка, Черемушки, Деревлево и Коньково, Верхние и Нижние Котлы, Чертаново, Котляково, Покровское, Бирюлево, Узкое, Ясенево, Большое и Малое Голубино, Фили, Воробьево, Ногатино, Шипилово, Борисово, Братеево, Царицыно, Орехово. Кое-что, правда, упущено. В частности, на карту не нанесены курганы у селений Волхонка, Красново, Брехово, Беляево, Теплые Станы, Битцы, Тропарево, Очаково, Никулино, Немчиново, Каменная плотина, Спасское, Сетунь, Давыдково, Матвеевское, Зябликово, о которых упомянул О.Н. Бадер. (Называю только ближайшие к столице, южнее р. Москвы.)

Карта вятичских курганных комплексов Южного Подмосковья. По книге Т.Н. Никольской «Земля вятичей»

Ученые пришли к выводу, что курганные комплексы являются, по сути, деревенскими кладбищами. Значит, близ каждой курганной группы существовало селение вятичей. А деревеньки были крошечные, 2–3 избы, не больше десяти. Вятичи жили крупными семьями, в нескольких километрах одна от другой.

В то же время курганные захоронения распространились среди вятичей к XII в., вытеснив погребение на столпах, на путях. Значит, все курганные захоронения можно отнести к XII в. и позже [19].

Около современных крупных селений отмечено по несколько курганных комплексов. Значит, вятичских поселений было даже больше, чем селений в Зюзинской волости. Конечно, они были мельче, но пустынными вятичские леса назвать нельзя. И уверенно можно сказать, что почти все населенные пункты Подмосковья XX в. существовали уже при вятичах, в VIII–XIII вв. И названия некоторых селений, возможно, остались с тех времен.

Славяне в бассейне реки Оки появились в VIII–XIII вв. Сначала с юго-запада расселились восточнославянские племена, а позже, с запада, появились и вятичи. Датировать их появление XII в. в соответствии с датировкой курганов нелогично. Известно, что до XII в. у вятичей были другие погребальные обряды, не фиксируемые археологами. Но они отмечены летописцами (в Лаврентьевской летописи) [20]: «...И Радимичи, и Вятичи, и Север один обычай имяху: живяху в лесе, якоже всякий зверь, ядуще все нечисто, срамословье в них пред отьци и пред снохами; браци не бываху въ инх, но игрища межю селы. Схожахуся на игрища, на плясанье, и на вся бесовская игрища, и ту умыкаху жены собе, съ нею же кто съвещашеся; имяху же по две и по три жены. Аще кто умряше, творяху трызну над ним, и посем творяху кладу велику, и възложахуть и на кладу мертвеца, сожьжаху, а посем собравшее кости, на путех, еже творятъ Вятичи и ныне».

Клада (небольшой сруб) сжигался вместе с телом. Кости в малой урне ставили на столпе у дороги. И они разрушались со временем, не оставляя следов в веках. Если бы вятичи не изменили этот погребальный обряд на курганный, то следов их существования на земле могло бы не остаться.

Летописец отмечает западное происхождение племени: «...Радимичи бо и Вятичи от Ляхов. Бяста бо два брата въ Лясех, Радим, а другий Вятъко; и пришедъша седоста, Радим на Сожю, прозвашася Радимичи, а Вятъко седе с родом своим по Оце, от него же прозвашася Вятичи».

«От Ляхов» могло означать, что прежнее место обитания племени, вернее, их предков, было по соседству с ляшскими племенами. Это подтверждают основные черты материальной культуры ранних вятичей (лепная посуда, жилища в виде прямоугольных в плане полуземлянок, погребальный обряд трупосожжения), имеющие много общего с раннеславянской культурой типа Корчак (или пражского типа), известной на территории Припятского Полесья.

Но существует и другое толкование, относящее вятичей еще западнее в более древние времена. Слова «Вятко», «Вятичи» в подлиннике летописей писались с буквой «юс малый» – я~. «Вя~тичи» и произносились с носовым звуком [ен] – [Вентко], [Вентичи]. Несомненна родственная связь этих слов с «венто» – древним общим названием славян, населявших в давние времена Европу. Римляне сделали из этого названия, как известно, «венедов» – так называл славян Тацит. Отсюда же племенное имя вендов, оставивших этот корень во множестве европейских топонимов. Отсюда естественный вывод: вятичи – основные носители культуры древних венедов, мигрировавших с западных территорий Европы на восточные: сначала – на верхнее Поочье, а позже – и к северу, в бассейн реки, которой они дали имя Вятка. В сплаве с местными финно-угорскими племенами и возникло новое стойкое этнообразование, оставшееся в истории как вятичи.

В IX в. вятичи платили дань могущественной волжской державе – Хазарскому каганату. В летописи под 6367 (859) г. написано: «Имаху дань.../// Козаре .../// на Полянех, и на Северех, и на Вятичех; имаху по беле и веверице от дыма».

Вятичи платили дань хазарам дольше всех племен, возможно, потому, что находились ближе всех к ним. И только Святослав освободил их от этой дани в 6472 (964) г. «И иде на Оку реку и на Волгу, и налезе Вятичи, и рече Вятичем: “Кому дань даете?” они же реша: “Козаром по щьлягу от рала даемъ”». А через два года, уничтожив Хазарский каганат, Святослав наложил на вятичей свою дань: «Вятичи победи Святослав, и дань на них возложи». Непокорные вятичи освободились от этой зависимости при Владимире. И он дважды с ними воюет, после чего берет с них дань. В 6489 (981) г. «...Вятичи победи и возложи на нь дань от плуга, якоже и отец его имаше».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: