Жан Флори - Идеология меча. Предыстория рыцарства

- Название:Идеология меча. Предыстория рыцарства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:1999

- ISBN:5-8071-0032-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан Флори - Идеология меча. Предыстория рыцарства краткое содержание

Книга швейцарского исследователя Ж. Флори посвящена проблеме формирования идеологии дворянского сословия. Анализируя редкие, малоизвестные исторические материалы автор рисует картину эволюции взглядов на войну и роль воина в раннесредневековом обществе, в результате чего идеологические основы рыцарского самосознания выступают рельефно и обоснованно. Данный период тем более интересен, если учесть, что кодекс «рыцарской чести» и миф о «честной и благородной» войне оказали последующее влияние на европейскую культуру XVIII-XIX вв. Книга написана живым, образным языком и будет интересна широкому кругу читателей.

Идеология меча. Предыстория рыцарства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С тех пор рыцарство можно рассматривать как некий институт. Его ритуал инициации, посвящения, поначалу очень простой и очень прозаичный, усложняется и обогащается многочисленными элементами, позаимствованными как из церковной литургии, [2] Cm. Flori J. Chevalerie et liturgie, remise des armes et vocabulaire chevaleresque dans les sources liturgiques du IXе au XIVе siecle //Le Moyen Age. 1978, 2, p. 217–248 et 1978, p. 409–442.

так и из старинных мирских традиций и даже придуманными либо преобразованными гением поэтов или романистов — таких, как Кретьен де Труа, один из великих певцов рыцарства. [3] О роли Кретьена де Труа в разработке рыцарских ритуалов см. Flori J. Pour une histoire de la chevalerie: l'adoubement chez Chretien de Troyes / / Romania. 1979, 1, p. 21–53. См. также: Maranini L. «Cavalleria» e «cavalieri» nel mondo di Chretien de Troyes //Trappier). Melanges… Geneve, 1970, t. II, p. 737–755, и особенно Kohler F. Ideal und Wirklichkeit in den hofischen Epik. Tubingen, 1956 (фр. перевод см. «L'aventure chevaleresque» . Paris, 1974).

В это время утверждается аристократический характер рыцарства, задним числом оправдывая его существование и привилегии, для которых опасны и возрождающаяся королевская власть, и подъем бюргерства, и растущая роль наемников. Далее рыцарство пополняется путем кооптации, используя для приема новых людей ритуальную интронизацию, и облачается в этику, предлагавшуюся ему уже больше века, сочинив таким образом собственный моральный кодекс. Так оно превращается в ordo. [4] Cm. Flori J. Semantique et societe medievale. Le verbe «adouber» et son evolution au XIIе siecle / /Annales, E. S. С 1976, p. 915–940.

Эта идеологическая доктрина — плод медленной эволюции, а до степени зрелости она дошла к 1180 г. В этот момент, как прекрасно сказал Жорж Дюби, «граница между „богатыми“ и „бедными“, порожденная производственными отношениями, классовая граница незаметно смещается в нижнюю часть социальной лестницы. Там, где проходила эта граница прежде, знать воздвигает новый барьер. Это словно бы тень, призрак прежнего рубежа. Мнимый рубеж. Его возвели идеология и ритуалы». [5] Duby G. Les trois ordres, ou Vimaginaire du feodalisme. Paris, 1978. Далее автор подчеркивает важность этих ритуалов, в частности, ритуала посвящения, историю которого мы надеемся еще написать.

Таким образом, мы беремся за историю идеологии — идеологии рыцарства.

В этой истории два главных героя: с одной стороны — рыцарство, с другой — идеология, с которой оно сочетается браком. Значит, чтобы понять истинный смысл этого «брака», нужно изучить прошлое каждого из супругов до момента заключения союза. Мы только что сказали, что в «совершеннолетний» возраст рыцарство пришло, вероятно, в третьей четверти XII века, то есть незадолго до упомянутого «брака». Что касается дат рождения супругов, то для их выяснения нам придется углубиться гораздо дальше в прошлое! Тогда рыцарство еще звалось иначе. По крайней мере, дошедшие до нас тексты, принадлежащие почти исключительно клирикам, именуют его латинским словом, которое в двенадцатом веке будет переведено как «рыцарство»: militia. Те, кто входил в нее, назывались milites.

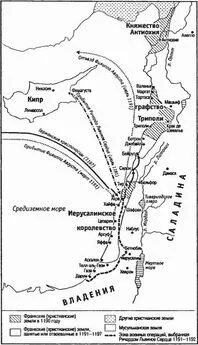

Итак, в двенадцатом веке этим словом зовут рыцарей, но раньше его относили как к «мирским» солдатам (milites, milites saeculi, milites mundi) , так и к крестоносцам конца XI века, к членам военных орденов — тамплиерам и госпитальерам, к монахам и епископам, которые часто именовались milites Dei или milites Christi и даже просто milites.

Это не просто словарный вопрос, нападки пуристов, придирка к словам! Ведь концепция рыцарства, разработанная на основе реалий, которые обозначались этими словами, могла (и даже должна была) в какойто мере унаследовать (и надо было понять, в какой) идеологическую подоплеку, связанную с разными смыслами слов, которыми позже будут называть рыцарство. Таким образом, наше расследование не могло обойтись без изучения разных коннотаций слова miles.

По сходной причине, коль скоро рыцарство — прежде всего «совокупность» воинов, следовало изучить социальную, моральную, религиозную значимость, которую придавали войне и соответственно воинам. Заметные колебания этой значимости представились нам в высшей степени показательными, и отразили медленный, последовательный рост престижа сначала воинов, а позже рыцарей. Это тоже побудило нас исследовать, какая функция, какая этика, какая миссия предлагались мирским milites до усвоения рыцарством их специфических функции, миссии, этики.

С другой стороны, нужно было выяснить по нашим источникам, где исток идеологии, которая позже станет «рыцарской»: идеологии обороны страны, но в первую очередь — поддержки слабых, защиты церквей, вдов и сирот. Кому поручалась эта миссия, прежде чем ее возложили на рыцарей? Какая эволюция привела ее к тому, чтобы перейти к рыцарству?

Лишь так мы сможем проследить биографию обоих главных героев, их возможные связи и контакты до окончательного союза в эпоху, о которой мы уже сказали — в последней четверти XII века.

Именно меч , в конечном счете, представляется точкой соединения, связующим звеном между идеологией защиты слабых и рыцарством. Меч, символ власти , который церковь торжественно передавала королям во время церемоний коронации, как она позже будет вручать его рыцарям на церемониях посвящения, проследить за ходом которых нам позволяют тексты. [6] См. Flori J. Les origines de l'adoubement chevaleresque. Etude des remises d'armes et du vocabulaire qui les exprime dans les chroniques et annales latines du IXе au XIIIе siecle / /Traditio. 1979, p. 209–272.

«Идеология меча», предлагаемая теперь читателю, излагает, таким образом, историю развития двух явлений: с одной стороны — milites, с другой — идеологии, которая позже станет специфически рыцарской.

Этому исследованию надо было установить границы.

Terminus ad quo (исходная точка) вызывал затруднения. Большинство историков вслед за Л. Уайт еще недавно относили возникновение профессионального рыцарства к IХ веку, связывая его с распространением технического новшества — стремени. [7] Cm. White Jr. L. Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1962.

Эта точка зрения ныне подвергается критике со многих сторон. [8] См., например: Bachrach В. S. Charles Martel, mounted Shok Combat, the Stirrup and Feudalism //Studies in Medieval and Renaissance History. 1970, p. 47–55.

Историки уже не так уверены, что этот переворот столь быстро, как казалось, привел к появлению новой военной тактики и приемов и, в частности, к атаке с копьем наперевес (т. е. держа его горизонтально под мышкой); этот метод боя, использующий быстрое движение «связки» человеклошадь как живого снаряда, стал всеобщим в «классическую» эпоху рыцарства и, несомненно, способствовал укреплению солидарности этой группы, пользовавшейся одними и теми же типами вооружения (дорогостоящими) и одними и теми же приемами боя, которые делали необходимой одинаковую тренировку и равный объем досуга, чтобы «рыцари» могли ею заниматься. [9] В этой сфере ведутся многочисленные исследования. См., например, работу Contamine Ph. La guerre au Moyen Age. Paris, 1980, p. 320–325. Мы и сами предприняли немало изысканий по этой теме.

Притом возможно и даже вероятно, что эта социальная и профессиональная трансформация в разных регионах происходила с различной быстротой, о чем свидетельствуют как археология, так и иконография. [10] Ср. Butin F. Du costume militaire au Moyen Age et pendant la Renaissance. Barcelona, 1972; Butin F. La lance et l'arret de cuirasse / / Archaeologia. 1965, p. 77–178; Cirlot V. El Armamento Catalano de los siglos XI al XIV, резюме неопубликованной диссертации. Barcelona, 1981.

Интервал:

Закладка: