Николай Качалов - Стекло

- Название:Стекло

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии Наук СССР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Качалов - Стекло краткое содержание

Стекло - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За последние годы действительным членом Академии наук БССР М. А. Безбородовым было опубликовано не меньше тридцати химических анализов древнерусских стекол. За это же время по пашей просьбе Аналитическая лаборатория Ленинградского технологического института произвела спектральный и химический анализы двадцати семи стекол различных типов, полученных из раскопок и мозаик Киева и из Белой Вежи. Результаты анализов были опубликованы в «Докладах Академии наук СССР» и в журнале «Стекло и керамика».

Все эти новые материалы дают возможность сделать интересные выводы, характеризующие состояние русского стеклоделия XI–XIII вв. по отдельным его отраслям.

Наиболее крупным по объему и самым сложным по технике было, пожалуй, производство мозаических смальт.

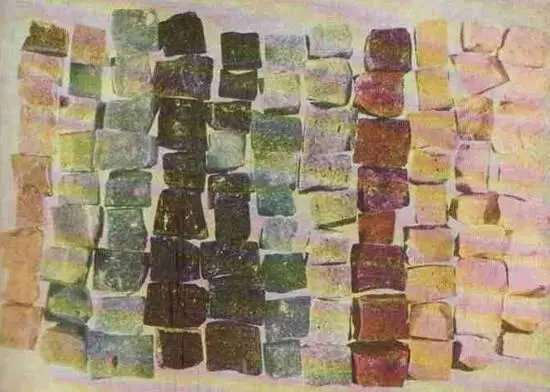

Мы располагаем анализами четырнадцати образцов смальт разных цветов, добытых из раскопок и из сохранившихся мозаик Киева, Чернигова и Новгорода. Все, кроме одного образца, указывают на сходство этих смальт по составу с русскими смальтами XVIII и XIX вв. Главной составной частью древних смальт была окись свинца, содержание которой колебалось от 63 до 75%. Кремнезем входил в количестве 17-33%, остающиеся 5-10% заполнялись глушителем, красителями, ничтожными количествами (не более 1%) окиси кальция, натрия и калия, а также глиноземом, окислами железа и другими загрязняющими примесями.

В качестве глушителя, т. е. вещества, которое делает стекло непрозрачным, употреблялась широко применяющаяся для этой цели и сейчас окись олова. Иногда глушение достигалось кристалликами закиси меди в результате особого температурного режима, которому подвергались смальты такого типа.

Некоторые смальты густых темных оттенков, по-видимому, умышленно совсем не заглушались для достижения особого глубинного эффекта, внутреннего блеска в затемненных местах картин.

В некоторых случаях для производства смальт пользовались бессвинцовыми или малосвинцовыми, более тугоплавкими стеклами. Часто их не удавалось хорошо проплавить, и они содержали остатки нерастворившихся зерен песка. Глушение в этих случаях достигалось либо недостаточным проваром шихты, либо дополнительным введением небольшого количества окиси олова.

Смальты выплавлялись различных цветов: зеленые, желтые, красно-коричневые, сине-лиловые, голубые, белые, черные. Выделывались в большом количестве и смальты с запрессованной между двумя слоями золотой фольгой. От цвета верхней тонкой стеклянной пленки, так называемой кантарели, зависел оттенок золоченой смальты. Этим эффектом, проявившимся в разнообразия цветовых оттенков золота смальт, широко пользовались при набирании фонов мозаических картин, которые из-за этого получались не однотонными, а переливающимися тысячами оттенков.

В качестве красителей применялись окислы меди, железа, марганца, кобальта, никеля, сурьмянокислый свинец, серебро, сера, вернее, те сернистые соединения, которые образовывались в стекле из-за присутствия серы. В черный цвет смальты окрашивались при помощи различных смесей из названных красителей (рис. 152).

Рис. 152. Кубики из мозаики Киевского Софийскою собора. Натуральная величина

При варке смальт в древнерусских мастерских, по-видимому, пользовались приемом, дожившим до XX в.: первоначально наваривалось в больших количествах несколько основных типов стекол, которые потом окрашивались путем вторичной переплавки, а иногда и при помощи довольно сложной термической обработки с введением незначительных доз тех или иных красителей.

Искусство выплавки смальт в древней Руси стояло, как следует из сказанного, на высоком уровне. В отношении качества и количества продукции оно было вполне способно удовлетворить требованиям, предъявляемым мозаичным искусством того времени и оставившим столь замечательные памятники в городах Киевского государства. Правда, мы знаем, что палитру смальт приходилось пополнять различными цветными камнями, преимущественно для светло-серых, розовых и телесных оттенков. Для этой цели могли быть использованы и использовались некоторые горные породы, широко распространенные в Поднепровье, как, например, глинистые сланцы, или шиферы, полевые шпаты, пегматиты, кварц и т. п. Но этот прием нисколько не принижал высоких достоинств создаваемых в Киевской Руси монументальных художественных произведений. Напротив, предоставляя художнику широкий простор в выборе фактуры материала, он расширял его возможности, обогащал запас его изобразительных средств. Великолепие монументальных мозаик не в богатстве палитры использованных цветов, а в величественных эффектах скупых цветовых сочетаний. Именно этими благородными чертами отличалась древняя и средневековая мозаика от позднейших, откровенно вставших на путь имитации масляной живописи и потерявших тем самым свое значение самостоятельной ветви изобразительного искусства.

Древнерусские мозаики набирались преимущественно из кусочков кубической формы с длиной ребра не больше 1 см. Часто употреблялись кусочки продолговатой, а иногда совсем неправильной формы. Лица и открытые части тола составлялись из более мелких кубиков, а одежда и фоны — из более крупных.

Очень часто кубики смальт или горных пород закреплялись в известковом растворе под разными наклонами, образуя шероховатую поверхность, создававшую теневую игру, всегда различную в зависимости от условий освещения и места, с которого мозаика рассматривалась.

В отличие от мозаик позднейших веков киевские мозаики никогда не шлифовались.

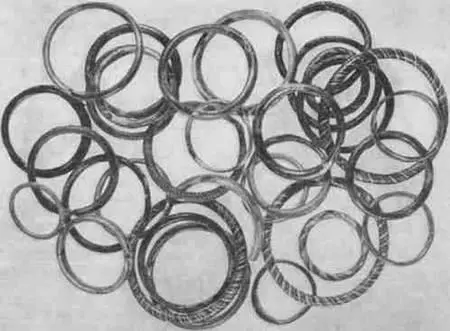

Обратимся к другому виду стекольной продукции, занимавшему по своему значению в древней Руси следующее место после производства мозаических смальт, — к стеклянным браслетам (рис. 153).

Рис. 153. Браслеты из раскопок Белой Вежи на берегу Дона. X–XI вв.

На обширных просторах Киевского государства, раскинувшегося от Ладожского озера до Черного моря, от Карпат до верхнего течения Волги, всюду на городищах, начиная с культурного слоя XI в., археологи находят, в целом виде или в обломках, множество мелких стеклянных изделий — предметов женского туалета, главным образом браслетов. Нередки случаи, когда из-под одного древнего дома удается извлечь несколько тысяч обломков таких браслетов, что свидетельствует об исключительной распространенности этого типа изделий в городах Киевского государства. В деревенских курганах, наоборот, стеклянные браслеты попадаются редко. Интересно отметить, что начиная со второй половины XIII в. стеклянные браслеты исчезают и в более поздних культурных слоях не появляются. (Исключением является Новгород, где браслеты бытуют до начала XIV в.) Это обстоятельство может служить лишним доказательством существования в древней Руси собственного стекольного производства. Известно, что монгольское нашествие подавило все достижения материальной культуры славянского народа, и ремесла его, в том числе в стекольное, заглохли на долгие годы. Поэтому и исчезли из употребления стеклянные браслеты. Их некому было делать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: