Адам Резерфорд - История о нас. Как мы стали людьми? Путеводитель по эволюции человека

- Название:История о нас. Как мы стали людьми? Путеводитель по эволюции человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-162356-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адам Резерфорд - История о нас. Как мы стали людьми? Путеводитель по эволюции человека краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История о нас. Как мы стали людьми? Путеводитель по эволюции человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

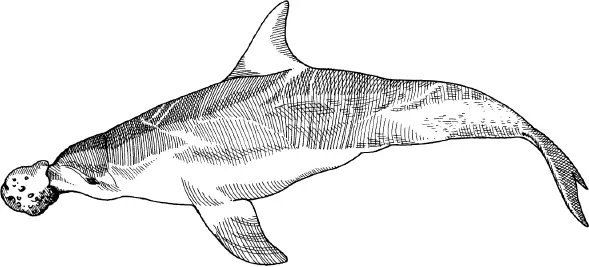

Дельфин с губкой

Всем известно, что дельфины очень умные. Они проделывают всякие трюки и спасают утопающих, а об их готовности помогать людям рассказывают легенды. По всем вышеперечисленным неврологическим метрикам китообразные животные (и особенно дельфины) стоят очень высоко. У них большой объем мозга, сложное социальное поведение, непростые (и отталкивающие) сексуальные отношения, о которых мы вскоре поговорим; дельфины умеют общаться, но у них нет лап.

У всех 40 ныне живущих видов дельфинов имеются передние плавники, кости которых полностью гомологичны костям кистей наших рук, а также костям передних ног лошади и крыльев летучих мышей. Все это указывает на наше общее и относительно недавнее происхождение как млекопитающих [16] Китообразные животные прошли невероятно интересную и сложную эволюцию. Животные, потомки которых стали китами, дельфинами и другими морскими млекопитающими, отделились от тех, кто превратился в парнокопытных животных, примерно 50 миллионов лет назад. Это означает, что самым близким сухопутным родственником китов является гиппопотам.

. Однако у дельфинов совсем нет мышц, которые позволяли бы двигать пальцами, и плавники используются как плоские весла, хотя в них и заложены эквиваленты костей пальцев. Дельфины могут лишь двигать плавниками вперед и назад, чтобы перемещаться в воде. Конечно, они великолепные пловцы, но мы почти не знаем примеров, как они используют предметы из внешней среды. Из-за плавников дельфины, киты, морские свиньи и другие китообразные не очень в этом преуспели.

Это в очередной раз доказывает, что крупный мозг — необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы вид овладел технологическими навыками. У нас есть мозг и руки, и шимпанзе используют лапы, губы и зубы для обработки палок. Китообразные минимально контролируют мышцы челюсти и не имеют рук. Единственный пример использования орудий этими чрезвычайно разумными млекопитающими с крупным мозгом обнаружен в Австралии, и он удивителен и важен.

Бутылконосые дельфины делают кое-что необычное: они используют в качестве орудия другое животное. Губки — простейшие многоклеточные организмы, что означает, что в царстве животных они относятся к наименее сложным. У них нет нервной системы и вообще нет нейронов. Бутылконосые дельфины, обитающие в Акульей бухте, надевают губки на нос. Примерно три пятых от количества дельфинов в этой области носят на носу губку, и ученые думают, что таким образом они защищают нос (правильнее сказать, клюв) при охоте на морских ежей, крабов и другую колючую добычу, прячущуюся на каменистом дне. Дельфины выбирают губки конусообразной формы: вероятно, они лучше держатся и лучше защищают клюв. Одно животное использует второе животное, чтобы съесть третье животное.

Дельфин с губкой

Таким образом, дельфины с губкой и без губки, живущие в одном водоеме, питаются совсем по-разному. Обе группы охотятся в одной и той же зоне, так что мы не можем объяснить эти различия экологическим фактором: как будто они ходят в одно и то же кафе, но берут там разные блюда, поскольку один пользуется китайскими палочками, а другой нет.

Однако использование губки и рацион питания — это лишь небольшая часть истории. Удивительная особенность данной практики в том, что подавляющее большинство дельфинов, использующих губку, это самки. Они спариваются с самцами, которые не используют губки, и их детеныши женского рода тоже носят губки на клюве.

Как уже отмечалось, мы наблюдаем здесь биологическую передачу признака, но также культурную передачу посредством обучения. Какие-то поведенческие признаки закодированы в ДНК, а какие-то приобретаются, но все же определяются генетическим и физиологическим базисом, позволяющим этим признакам развиваться. Ученые, изучавшие местную популяцию дельфинов начиная с 1980-х гг., брали у них ДНК на анализ, чтобы установить, существует ли какая-то генетическая основа для такого поведения, и ничего не нашли. По-видимому, использование губки для охоты не записано у дельфинов в генах. Этому умению обучаются. На основании анализа ДНК ученые также смогли определить их родство, и эти данные показали кое-что интересное. По-видимому, умение использовать губки произошло от одной самки, жившей примерно 180 лет назад (за это время сменилось два или три поколения). Изобретательницу прозвали «Евой с губкой». Мы можем проследить линию родства в этой группе и передачу умения пользоваться губкой и увидеть, что оно не передается на генетическом уровне. Таким образом, это пример культурной передачи способности пользоваться орудиями. И это первый известный пример среди китообразных животных. Дочери учатся применять губку у своих матерей.

Поскольку использование губки — культурная адаптация, в эволюционном плане это загадка, так как оно никак не влияет на воспроизведение дельфинов. Следовательно, такое поведение не приносит ни ощутимой пользы, ни ощутимого вреда. Выясняется, что во всех задокументированных случаях использования орудий животными не было обнаружено никакого влияния на репродуктивную функцию, а это ключевая идея эволюционной биологии: с наибольшей вероятностью отбираются те признаки, которые повышают численность потомства и способствуют его выживанию. В первой половине XX в. теория Дарвина получила подкрепление за счет применения к наблюдаемым явлениям математического аппарата. Уже недостаточно сказать: «у жирафа такая длинная шея, потому что она дает ему преимущество в поисках сочных листьев». Мы должны тщательно изучить данные и смоделировать потенциальные преимущества, анализируя передачу признака между поколениями и его распространение. Насколько я знаю, этот стандарт не работает при определении эволюционных преимуществ умения пользоваться орудиями.

Культурная трансмиссия (или культурное обучение) — очень важный фактор эволюции человека. Кроме человека, до сих пор это явление наблюдалось у дельфинов, у некоторых птиц и некоторых обезьян. Существует искусственное разграничение между биологической эволюцией, под которой обычно понимают передачу генетической информации, и культурной эволюцией, т. е. обучением. На уровне инстинкта мы знаем, что заплесневелая еда может быть опасна для здоровья, а обучение позволяет узнать, что выдержанный сыр с плесенью изумительно вкусен. Эти две грани знания не являются независимыми друг от друга, поскольку поведение, которому мы научились, должно соответствовать биологическим рамкам, которые позволяют принять и обработать новое знание. Чтобы перенять инструкции подобного рода и следовать им, животному нужен крупный мозг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: