Александр Фокин - «Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов

- Название:«Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политическая энциклопедия

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-2161-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фокин - «Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов краткое содержание

Книга предназначена для специалистов-историков и для широкого круга читателей, интересующихся советской историей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

«Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

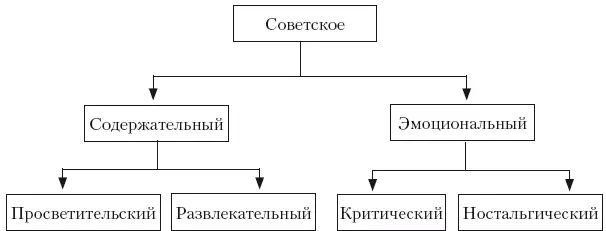

В ностальгическом варианте на первый план выходит не политическая составляющая, а, скорее, повседневность, коллективность и «душевность». «Ностальгический» аналог «Исторических хроник» Н. Сванидзе — это «Намедни» Л. Парфенова. Но у него в основе лежит «среда обитания» советского человека, через которую и подается хронология Советского Союза. Хотя там есть указания на недостатки системы, но это не превращается в основную задачу. Особенно ярко ностальгический тип проявляется в передачах, нацеленных на вторичное использование культурного багажа. Так, современные звезды перепевают советские песни, демонстрируя в числе прочего и преимущества советской эстрады перед современной. Часто к ностальгическому дискурсу добавляется патриотический, но это, прежде всего, связано с темой Великой Отечественной войны.

Для наглядности представим предложенную концепцию в виде схемы:

Если говорить о смеховой культуре в рамках рецепции советского прошлого, то следует указать на карнавализацию исторических образов. Самым частым героем становится Сталин, а его «любимой» фразой — приказ «Расстрелять!». Можно проследить параллели с культурой советского политического анекдота, эксплуатирующего тот же образ. Людям, лучше знакомым с современным юмором, чем с историей, Сталин, скорее, запомнится как усатый человек с трубкой и странным акцентом, который всех казнил.

Итак, в современной массовой культуре существует несколько противоречивых образов советского прошлого, которые часто противопоставляются друг другу. Такое многообразие не способствует консолидации точек зрения и приводит к сбоям в функционировании коллективной памяти. Все это может закончиться тем, что советский период перестанет восприниматься как реальность и вместо государственной политики десталинизации мы, скорее, станем свидетелями превращения советской истории в штамп, шаблон, симулякр.

СССР, созданный пользователями: интернет-рецепция советского прошлого

Своеобразным штампом становится фраза, что виртуальное пространство играет в современной жизни все большую роль. Хотя корректнее, вслед за культурологом и медиаисследовательницей Оксаной Мороз, говорить о постепенном стирании границ между он-лайном и офф-лайном. Это делает сетевые ресурсы важным инструментом для наращивания социального капитала. В современных российских реалиях это дополнительно связано с ростом поляризации и политизации общественного мнения и неразвитости пространств публичных дискуссий. В этих условиях Интернет становится фактически единственным полем, где есть возможность выражать различные точки зрения. В значительной степени отдельные лидеры мнений или сетевые сообщества становятся точкой сборки для сторонников или противников какой-то идеи. Наиболее яркий пример — это деятельность Алексея Навального, который опираясь только на новые медиа сумел стать главной фигурой российской оппозиции.

Одной из важных идей, которые раскалывают современное российское общество, является отношение к советскому прошлому. Внешне монолитная конструкция советской памяти, которая базировалась на идеологическом контроле, начала давать трещины еще до 1991 г., и апелляция к прошлому была важной частью антисоветского дискурса как внутри России, так и за ее пределами. Можно сказать, что до сих пор российское общество живет в состоянии нестабильной истории. Поскольку ни на уровне государственных институтов, ни в форме общественного договора нет консолидации большинства по ряду ключевых вопросов. Во многом это связано с тем, что советский период истории воспринимается не как прошлое, которое закончилось, а как часть настоящего, которое длится.

Регулярно в информационном пространстве возникают дебаты, поводом для которых является появление портрета И. В. Сталина в общественных местах, инициатива по захоронению тела В. И. Ленина, предложение переименовать улицы, названые в честь революционеров и борцов за советскую власть, вернуть Волгограду название Сталинград и т. д. Помимо внутренних споров о прошлом отдельной линей идет реакция на мероприятия в рамках «исторической политики» в других странах.

Большая социальная значимость этих вопросов привлекает исследователей к анализу процессов, связанных с осмыслением прошлого. Данная тема является одной из актуальных как у российских, так и у зарубежных специалистов [521] Библиография изучения коллективной памяти весьма обширна, поэтому ограничусь упоминанием двух проектов последнего времени: Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2012; A Memory War: Cultural Dynamics in Russia, Poland, and Ukraine. URL: http://www.memoryatwar.org/

. Если раньше отечественные историки, прежде всего, адаптировали различные теории к российскому прошлому, по иному интерпретируя известные данные, то теперь необходимо искать новые источники для изучения коллективной памяти и, самое важное, приступить к теоретическому переосмыслению исследовательского инструментария.

В фокусе исследований, прежде всего, находится так называемая «историческая политика» [522] О российской специфики данного явления можно прочитать: Миллер А. И. Россия: Власть и история // Pro et Contra. 2009. № 3–4. С. 6–23.

, то есть действие неких институтов или отдельных личностей, которые обладают ресурсами влияния на общество и используют эту возможность для утверждения одной из интерпретаций истории как основной. Инструментов для этого существует множество, и именно их традиционно и используют исследователи для изучения «исторической политики». Прежде всего, анализируются учебники, как наиболее очевидный способ распространения и закрепления в обществе нужной версии истории, так же различные практики коммеморации, «места памяти», материалы СМИ и т. п. В качестве примера можно привести относительно новую книгу Н. Копосова, в которой основное место занимает анализ государственной политики, в области истории начиная с XIX в., а изучение массовых представлений об истории предстает в виде социологических опросов со спорной выборкой [523] Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М., 2011.

. Можно даже говорить о своеобразном тоталитарном подходе к «исторической политике», поскольку население участвует в этом процессе только как послушный приемник, посланный «сверху». При этом, говоря о коллективной памяти общества, по умолчанию подразумевалась некая нерушимая общность, что вряд ли корректно. Исходя из концепции Я. Ассмана, можно сказать, что культурная память представлена в работах историков более хорошо, чем коммуникативная. В значительной степени это связанно с проблемой источников, поскольку именно тексты, созданные профессиональными историками, политиками, журналистами или другими людьми, наделенными функцией «хранителя традиции», имеют широкое хождение, материальный носитель и подвергаются массовому копированию, что позволяет им дольше сохраняться во времени.

Интервал:

Закладка: