Дмитрий Дегтев - Будни советского тыла. Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечественной Войны. 1941–1945

- Название:Будни советского тыла. Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечественной Войны. 1941–1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06519-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Дегтев - Будни советского тыла. Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечественной Войны. 1941–1945 краткое содержание

В этой книге на основе многочисленных архивных документов, газетных публикаций и воспоминаний очевидцев впервые проанализирована работа советской пропагандистской машины, ее влияние на сознание людей и изменения в восприятии событий населением СССР с 1939 по 1945 год. Кроме того, впервые правдиво, без прикрас рассказано о том, как простые люди в разных уголках страны выживали в годы войны, об условиях их труда на военных заводах, в сельском хозяйстве и учреждениях, о трудностях быта, о том, как работали торговля, сфера обслуживания, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. Также в книге развенчивается расхожий миф о том, что «при Сталине не было коррупции» и «воровать боялись», а преступность подняла голову лишь в послевоенные годы.

Будни советского тыла. Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечественной Войны. 1941–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Безусловно, все эти меры несколько сократили и усложнили незаконное получение карточек. Но наиболее предприимчивые люди за осенние месяцы успели создать некоторый запас продовольствия, который позволил многим из них пережить гибельную блокадную зиму. Так что больше всего пострадали как раз честные граждане, всецело доверившие свою судьбу государству.

Не лучше обстояли дела и в провинции. Например, в городе Выкса Горьковской области перебои с поставками хлеба начались уже в конце июля 1941 года. Это сразу же повлияло на настроения населения, началась паника, рабочие отказывались выходить на работу. 8 августа местный горком партии жаловался в вышестоящие инстанции: «В результате очередного перебоя в муке (с 1 по 8/VIII), вызванного несвоевременной отгрузкой, в Выксе имелись случаи невыходов на работу 40 рабочих химлеса, 50 рабочих на погрузку камня по спецзаданию, появления писем враждебного содержания… 7/VIII на обращение по этому поводу зав. горторготделом тов. Умникова к тов. Вавилову (трест «Росглавхлеб») последний ответил: «Вы слишком много пишете и звоните мне о том, что у вас нет муки». [138] ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2121. Л. 217.

Не случайно партийные органы называли вопрос снабжения хлебом «политическим». Дело в том, что наличие либо отсутствие в магазинах хлебобулочных изделий являлось для народа своеобразным показателем ситуации в стране. Если не хватало спичек, соли, молока и т. п., но еще имелся в достатке хлеб, – значит, положение еще не критическое, стабильное. Такие продукты, как, например, крупы, каши, соль и сахар, население всегда держало про запас. Хлеб же продукт скоропортящийся, его надо покупать каждый день. Поэтому отсутствие его в магазине воспринималось как предвестник голода со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, все понимали, что дело в стране и, в данном случае, на фронте плохо.

В августе 1941 года хроническая нехватка хлеба и других продуктов стала ощущаться практически во всех городах Советского Союза. 9 августа профессор Николай Добротвор записал в своем дневнике: «Плоховато с продуктами на базаре. Молоко – 4 руб. литр, мясо – 26–28 руб., яйца – 15 руб., масло – 50 руб., но его нет даже за такие деньги. Картофеля нет, а когда на базаре появится, то очередь в сотни людей. Еще большая очередь бывает за капустой. В магазинах почти ничего нет. Хлеб выдают по 1 кило на человека». [139] Забвению не подлежит. С. 515.

Однако это было только начало. 12 августа городские власти под давлением общественного мнения приказали установить «твердые цены» на продукты. Сбылась лучшая мечта покупателя. Молоко отныне должно было стоить не более 2 рублей 50 копеек, мясо – 18 рублей и т. д. Однако крестьяне отреагировали на это по-своему – уничтожили продукты и попросту сбежали с базаров. Некоторые выливали молоко прямо на землю со словами: «Не нам и не вам!» [140] Там же. С. 516.

В итоге рынки опустели, а торговля продолжилась только ягодами и грибами, на которые твердых цен не установили. Молоко, яйца, масло и мясо исчезли полностью.

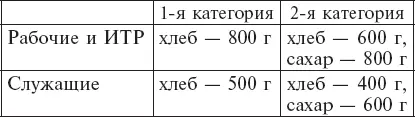

1 сентября постановлением правительства карточная система распределения продуктов была введена повсеместно. Правда, пока это касалось только хлеба, сахара и кондитерских изделий. Нормы и карточки на другие товары появились позднее. Все население делилось на две категории. В 1-ю вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, работники электростанций, железнодорожного и морского транспорта и др. Во 2-ю группу – рабочие и ИТР, служащие других отраслей промышленности и все остальные, не вошедшие в первую категорию. Им были установлены следующие дневные нормы отпуска хлеба и сахара:

Для иждивенцев и детей до 12 лет устанавливались сокращенные нормы. Они получали по 400 грамм хлеба и сахара в сутки.

Однако это же постановление разрешало местным властям параллельно с карточным распределением вести торговлю хлебом без карточек по повышенным ценам. [141] ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2062. Л. 58–59.

Фактически карточная система сосуществовала параллельно с коммерческой торговлей.

В дальнейшем отказались и от регулирования цен на продукты на рынках. Это была крупная победа крестьян над советской властью! Недополученную же за последнее время прибыль колхозники просто заложили в цены, которые выросли в четыре-пять раз по сравнению с довоенными. Так, литр молока в октябре 1941 года стоил 10 рублей вместо 2 рублей в июне. Но и за этим дорогим продуктом теперь надо было стоять в очереди по два-три часа.

В коммерческих магазинах тоже стояли большие очереди, значит, денежки у народа все-таки водились. Забегая вперед, надо сказать, что вскоре государство это поняло и, видимо, решило, что у людей слишком много наличности. Посему 30 декабря 1941 года был введен так называемый «военный налог», составлявший 12 % от зарплаты.

Народ отреагировал на введение карточек негативно, и имели место даже акции протеста. К примеру, на Кулебакском торфопредприятии из-за массового невыхода рабочих 1 и 2 сентября была практически сорвана работа. Впоследствии из 49 сбежавших удалось вернуть только половину. [142] Сомов В. А. Указ. соч. С. 90–91.

Впереди была зима, а между тем из-за нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве убрать урожай 1941 года не успели. Замаячила перспектива голода. Партийные власти решили бросить на уборку всех, кого только можно. Так, Горьковский обком партии 26 сентября приказал «привлечь в порядке трудовой повинности для уборки сельскохозяйственных культур все трудоспособное сельское население, в том числе учащихся обоего пола, а также население городов и поселков городского типа, однако не в ущерб работе госучреждений и предприятий». Районные комитеты партии были обязаны разъяснить данное постановление населению и обеспечить его выход на уборку урожая. [143] ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2158. Л. 191.

В конце 41-го года были введены карточки на рыбу, крупы, мясо и макароны. Мяса, в среднем по стране, полагалось всего 1,2 кг на человека в месяц. Затем в 1942 году во многих городах ввели нормировку на продажу населению керосина и соли.

У магазинов выстроились длинные очереди. Однако дефицит объяснялся не только условиями военного времени. Значительная часть хлеба по разным причинам не доходила до прилавков, а «чудесным образом» оказывалась на рынках по баснословным ценам. Стоимость одной буханки сначала дошла до 200–250, а позднее и до 400 рублей! И это притом, что зарплата квалифицированного рабочего на военном заводе составляла 800 рублей в месяц. Чуть больше – ставку в 1080 рублей – имели профессора. Но ведь существовали и совершенно мизерные оклады. К примеру, технички и гардеробщицы получали всего 100–130 рублей. В то же время цена, к примеру, килограмма моркови на базарах в мае 1942 года достигла около 80 рублей!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: