Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]

- Название:Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-2265-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание

Книга рассчитана на научных работников, студентов и всех интересующихся социальной историей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Проведенный анализ свидетельствует, что Великая Отечественная война, материальные и людские потери, усугубляемые нецелесообразной государственной аграрной политикой, подорвали человеческий потенциал колхозной деревни. После короткого периода роста численности населения в Куйбышевской и Ульяновской областях начался затяжной период демографической стагнации и сокращения численности колхозников. Поволжская деревня не смогла преодолеть демографический кризис: средний уровень рождаемости и смертности, высокая младенческая смертность и высокая миграционная активность сельчан обрекли средневолжскую деревню на медленное вымирание, что можно образно назвать «угасанием сельской цивилизации России».

Сокращение численности населения, занятого в сельскохозяйственном производстве, в Куйбышевской и Ульяновской областях определялось разными миграционными типами. Для Куйбышевской области был характерен процесс ускорения процесса урбанизации за счет механического движения сельского населения из сел в города внутри своего региона, а в Ульяновской области миграция сельского населения была направлена как в городские центры внутри области, так и за ее пределы [425] Мальцев А.А. Демографические процессы в российской деревне в 1946-1959 гг. (на материалах Среднего Поволжья): автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2012. С. 10-11.

.

2.2. Семейно-брачные отношения в крестьянской среде

Одной из важнейших характеристик крестьянского двора является семья. Не случайно увеличение количества хозяйств колхозников в послевоенной деревне работники статистических управлений связывали с внутрисемейными разделами.

Семья в отечественной культурной традиции является особым социокультурным механизмом, обеспечивающим не только процесс социализации личности, но и культурной преемственности, передавая накопленные знания, умения, традиции, нравственные идеалы и стереотипы поведения. Именно семья формировала культурный код крестьян, но сталинская аграрная модернизация, поставившая под сомнение традиционные ценности сельской культуры, подорвала авторитет семейных традиций и устоев. Пошатнулся авторитет старших, изменились социальные роли. Женщина вышла за рамки повседневной хозяйственной жизни, сложное материальное положение вынуждало женщин трудиться в общественном производстве. Молодежь бросала вызов традициям, демонстративно нарушая устоявшиеся нормы традиционной сельской культуры [426] Более подробно данная проблема освящена в работах Ш. Фицпатрик, М.А. Гладицкой, А.П. Скорик, Л. Виолы.

. Но, несмотря на произошедшие модернизационные трансформации, семья в представлении большинства сельских жителей оставалась основным социальным институтом, обеспечивающим душевный комфорт и личную самореализацию. Не случайно завершение войны ознаменовалось значительным ростом брачности, особенно в сельской местности.

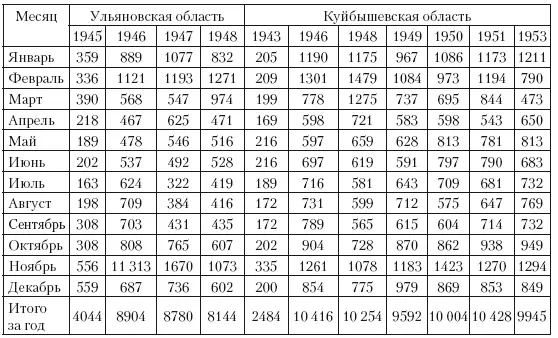

Таблица 11

Количество браков, заключенных в Куйбышевской и Ульяновской областях [427] ГАУО. Ф. Р. 2595. Оп. 2. Д. 3374. Л. 30 об.; Там же. Д. 3395. Л. 19; Там же. Ф. Р. 2521. Оп. 8. Д. 137. Л. 42; Там же. Оп. 10. Д. 102. Л. 11; Там же. Оп. 8. Д. 196. Л. 47; Там же. Оп. 14. Д. 71. Л. 4; Там же. Оп. 8. Д. 39. Л. 117; Там же. Д. 81. Л. 128.

Из данных, представленных в таблице 11, мы видим, что по окончании Великой Отечественной войны происходит рост количества браков в сельской местности, так, по сравнению с 1943 г., в 1946 г. в Куйбышевской области их количество увеличилось в четыре раза. Процесс был вызван объективными причинами: возвращение мужчин из действующей армии, нормализация социально-политической обстановки в стране, хотя экстремальные условия в экономической сфере, связанные с преодолением материальных последствий войны, сохранялись. Выработанная сельским обществом стратегия выживания опиралась на коллектив, первичной формой которого, несомненно, являлась семья. Советское правительство признавало только официальные браки, зарегистрированные специальными государственными учреждениями – органами ЗАГС. Обязательная государственная регистрация была установлена в декабре 1917 г. с принятием Декрета ЦИК и СНР РСФСР «О гражданском браке». В сельской местности записи актов гражданского состояния сельских жителей осуществляли исполнительные органы сельских Советов.

Как известно, на брачное состояние населения влияние оказывают демографические факторы: половозрастная структура населения, средний возраст вступления в первый брак, уровень рождаемости в предыдущих поколениях. Значительное влияние на структуру брачности оказывают исторические условия, в которых формируется определенное поколение, то есть социально-экономические и культурные факторы, социальные нормы поведения, ценностные ориентиры определяют отношение общества к институту брака. Различные социально-экономические и политические катаклизмы (войны, революции и экономические кризисы) могут трансформировать не только структуру брачности, но и подвергнуть эрозии основные нравственные ценности, определяющие важность института семьи в поступательном развитии общества. Данные таблицы 10 свидетельствуют о том, что значимость института брака в сельском обществе была определяющей. Увеличение более чем в два раза количества заключенных после Великой Отечественной войны браков и сохранение высокого уровня брачности являются тому подтверждением. В таблице 11 представлены сведения о возрастном составе сельских жителей Куйбышевской области, вступивших в брак в 1946 г.

Данные таблицы 12 свидетельствуют, что за 1946 г. в возрастной группе 18-19 лет в брак вступили 824 мужчины и 1891 женщина; в возрастной группе 20-24 лет – 3190 мужчин и 5068 женщин; в возрастной группе 25-29 лет – 3585 мужчин и 1753 женщины; в возрастной группе 30-34 года – 1668 мужчин и 870 женщин; 35-39 лет -511 мужчин и 383 женщины; в возрастной группе 40-49 лет – 436 мужчин и 352 женщины, в группе 50-59 лет – 226 мужчин и 127 женщин и в возрастной группе старше 60 лет – 142 мужчины и 57 женщин. Возрастная структура лиц, вступивших в брак в 1946 г., свидетельствует о том, что женщины вступали в брак в основном в возрасте 18-22 года, а в старших возрастных группах наиболее активными являлись мужчины. Это связано с существующей половозрастной структурой послевоенного сельского общества – значительного численного перевеса женщин, в частности в возрастной когорте сельских жителей, родившихся в 1919-1926 гг.

Таблица 12

Сведения о браках по возрастам брачующихся за 1946 г.

(Куйбышевская область) [428] ЦГАСО. Ф. Р. 2521. Оп. 5. Д. 11. Л. 64.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)

![Виталий Храмов - Темные тропы [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1059550/vitalij-hramov-temnye-tropy-litres-s-optimizirova.webp)

![Элена Ферранте - Лживая взрослая жизнь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1063792/elena-ferrante-lzhivaya-vzroslaya-zhizn-litres-s-opt.webp)

![Вячеслав Шалыгин - Джокер [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081518/vyacheslav-shalygin-dzhoker-litres-s-optimizirovannoj.webp)

![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)

![Константин Буланов - Балтийские кондотьеры [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082760/konstantin-bulanov-baltijskie-kondotery-litres-s.webp)

![Виталий Храмов - Испытание вечностью [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1090200/vitalij-hramov-ispytanie-vechnostyu-litres-s-optim.webp)

![Джеймс Роллинс - Венец демона [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095416/dzhejms-rollins-venec-demona-litres-s-optimizirova.webp)