Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]

- Название:Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-2265-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание

Книга рассчитана на научных работников, студентов и всех интересующихся социальной историей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Необходимо отметить, что многодетными являлись в основном семьи колхозников, для которых рождение четвертого и последующего ребенка было распространенным явлением. Так, родители 9847 детей, родившихся в многодетных семьях Куйбышевской области в 1946 г., являлись членами различных сельскохозяйственных артелей: 5151 семья (52,3 %) [441] Там же. Оп. 5. Д. 11. Л. 17-17 об.

. В 1948 г. из 6848 детей, родившихся в многодетных семьях, 4637 детей родилось у многодетных колхозниц [442] Там же. Оп. 8. Д. 39. Л. 10.

. В 1949 г. четвертые и последующие дети родились в 4460 колхозных семьях (48 % многодетных) [443] Там же. Д. 81. Л. 117.

. В 1950 г. в Куйбышевской области более 50 % случаев рождения четвертых и последующих детей приходилось на семьи колхозников. В 1951 г. из 10 746 четвертых и последующих детей, родившихся в сельской местности, 5922 ребенка родились в семьях колхозников (55,1 %) [444] Там же. Д. 196. Л. 50-50 об.

. В 1953 г. в сельской местности родилось 10 506 детей у многодетных матерей, на долю колхозниц приходилось 5368 ребенка (51 %) [445] Там же. Оп. 15. Д. 597. Л. 7 об.

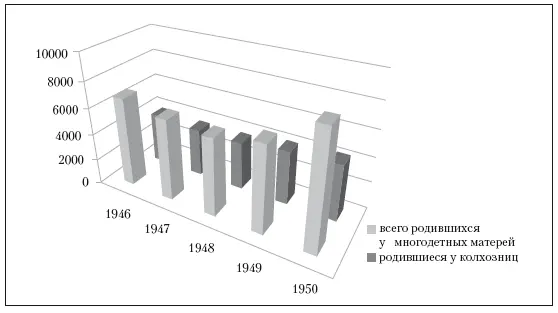

. Соотношение многодетных семей колхозников и других категорий сельских жителей Ульяновской области в 1946-1950-е гг. представлено в диаграмме 8.

Диаграмма 8

Динамика многодетных семей колхозников в Ульяновской области

В 1946 г. в Ульяновской области 57,2 % четвертых и последующих детей родились в семьях колхозников. В 1947 г. данный показатель составлял 59,7 %, в 1948 г. – 62,7 %, в 1949 г. – 62,2 %, в 1950 г. -49,18 % [446] ЦГАСО. Ф. Р. 2521. Оп. 8. Д. 196. Л. 50–50 об.

. Таким образом, динамика рождения детей в многодетных семьях колхозников в первое послевоенное десятилетие свидетельствует о том, что многодетность была распространенным явлением в колхозной деревне. Наблюдающийся постепенный рост многодетности в колхозной деревне Ульяновской области в начале 1950-х годов сменяется тенденцией стабилизации числа рождений, и уровень многодетности, как и в Куйбышевской области, балансировал в пределах 50 %.

Советский аграрный проект, покончивший с индивидуальной хозяйственной деятельностью крестьян, обязал всех трудоспособных граждан участвовать в хозяйственной жизни колхозов. Борясь за равноправие полов, государство вынуждало женщин-крестьянок наравне с мужчинами работать в сельскохозяйственных артелях. В 1939 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР был определен обязательный минимум трудодней, которые колхозники должны были выработать в течение года. Так, трудоспособные женщины в возрасте от 16 до 55 лет и мужчины в возрасте от 16 до 60 лет должны были отработать в хозяйствах от 60 до 100 трудодней. С началом Великой Отечественной войны и введением военного положения, распространявшегося и на тыловые районы, нормы выработки обязательного минимума трудодней были увеличены. К моменту смерти Сталина усредненный минимум трудодней в год для женщин составлял 150, а для мужчин – 200. Не выполнившие обязательную минимальную норму трудодней считались нарушителями трудовой дисциплины, за что предусматривалось уголовное наказание. Наличие детей младенческого возраста при отсутствии в сельской глубинке развитой системы социальных институтов в форме специальных воспитательных и образовательных учреждений вынуждало колхозниц нарушать советское законодательство о труде, поскольку они не были в состоянии выработать установленный государством минимум трудодней. По наблюдениям заместителя уполномоченного Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР по Куйбышевской области Ульяненюка, «очень серьезной причиной недостаточного участия в колхозном производстве колхозниц» являлось отсутствие во многих колхозах области детских яслей и площадок [447] Там же. Ф. Р. 1911. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.

.

В 1948 г. аппаратом уполномоченного Совета по делам колхозов была организована проверка деятельности колхозов 16 районов Куйбышевской области по выявлению причин нарушения трудовой дисциплины в сельскохозяйственных артелях. Было установлено, что из 339 трудоспособных колхозниц, не выработавших в 1947 г. установленного минимума трудодней, 153 колхозницы (45,2 %) «слабо принимали участие в общественном производстве только потому, что имели грудных и малолетних детей» [448] Там же.

. Во всех колхозах Борского, Красноярского, Приволжского районов Куйбышевской области в 1946-1948 гг. не было ни детского сада, ни ясельных групп.

По плану развития сельского хозяйства Куйбышевской области в 1947 г. предусматривалось открыть в колхозах на период посевных и хлебоуборочных работ сезонные ясли на 35 000 мест. Однако в весенний сев детские ясли были организованы только в 77 (из 1504) колхозов с охватом 2360 детей (6,7 % к плану), причем в 23 районах (из 36) в период весеннего сева сезонных яслей вообще не было [449] Там же. Л. 5.

.

В период прополочных работ в 27 районах были организованы 447 яслей на 11 623 места, или 33 % к плану, а в районах: Больше-Глушицком, Кинельском, Сосново-Солонецком, Челно-Вершинском, Шигонском, Шенталинском ясли так и не открыли [450] Там же.

. На период хлебоуборочных работ детских яслей было организовано на 16 400 детей, что составляло только 46,8 % к плану.

В 1947 г. предполагалось, что правления сельскохозяйственных артелей создадут детские площадки на 50 тыс. мест, но организовали их только на 10,7 тыс. мест (21,5 % к плану) [451] ЦГАСО. Ф. Р. 1911. Оп. 1. Д. 10. Л. 5.

.

Открытые детские сады и площадки далеко не всегда отвечали требованиям по уходу и присмотру за малолетними детьми. Во многих случаях колхозные детские сады и детские площадки «не были обеспечены необходимым инвентарем, бельем и продуктами» [452] Там же.

. Так, в колхозах имени Фрунзе и имени Калинина открытые во время хлебоуборки детские ясли закрылись через 7-10 дней, т. к. они не имели необходимого оборудования для обеспечения здоровья и развития детей. Кроме того, правления артели все расходы по содержанию детских садов пытались переложить на плечи родителей. По этой причине большинство колхозниц своих детей в ясли не отдавали [453] Там же.

. Аналогичная ситуация с детскими яслями наблюдалась и в других районах области. Наиболее остро проблема дошкольных образовательных учреждений стояла в Ульяновской области. Архивные документы свидетельствуют, что до конца сталинской эпохи на территории области колхозные детские сады и ясли имелись в крайне ограниченном количестве. Как отмечали колхозники, если не было престарелых членов семьи, не принимавших участия в общественных работах, малолетних детей приходилось брать на работу в поля. Детские люльки с младенцами крепили к оглоблям повозок, использовали в качестве зыбки [454] Материалы интервью с жительницей с. Поповка Чердаклинского района Ульяновской области Р.Х. Хасяновой. 14.13.2013 г. // Личный архив автора.

. Матери с малолетними детьми трудились на колхозных полях от зари до зари. Колхозное руководство не переводило женщин с малолетними детьми на участки работы с щадящими условиями труда, не снижало нормы выработки, заставляя их работать на общих основаниях.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)

![Виталий Храмов - Темные тропы [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1059550/vitalij-hramov-temnye-tropy-litres-s-optimizirova.webp)

![Элена Ферранте - Лживая взрослая жизнь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1063792/elena-ferrante-lzhivaya-vzroslaya-zhizn-litres-s-opt.webp)

![Вячеслав Шалыгин - Джокер [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081518/vyacheslav-shalygin-dzhoker-litres-s-optimizirovannoj.webp)

![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)

![Константин Буланов - Балтийские кондотьеры [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082760/konstantin-bulanov-baltijskie-kondotery-litres-s.webp)

![Виталий Храмов - Испытание вечностью [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1090200/vitalij-hramov-ispytanie-vechnostyu-litres-s-optim.webp)

![Джеймс Роллинс - Венец демона [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095416/dzhejms-rollins-venec-demona-litres-s-optimizirova.webp)