Александр Гапоненко - Битва при Молодях. Неизвестные страницы русской истории

- Название:Битва при Молодях. Неизвестные страницы русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:978-5-6042520-4-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гапоненко - Битва при Молодях. Неизвестные страницы русской истории краткое содержание

Как русские смогли победить многократно превосходящего противника? Божья помощь, поддержка всего народа, воинские мужество и стойкость, опыт и смекалка – вот рецепт той Победы 450-летней давности. Битва при Молодях по своему значению равна Куликовской, Бородинской, Сталинградской. Но была забыта на долгие столетия, вычеркнута до сих пор из нашей истории и учебников. Кто так распорядился и кому это выгодно?

Книга Александра Гапоненко дает ответы на эти вопросы, открывает спрятанные от нас страницы русской истории и восстанавливает историческую справедливость.

Битва при Молодях. Неизвестные страницы русской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако через пятнадцать минут меняла поборол свою мечтательность и стал готовиться к поездке. Надо было заранее отправить письмо торговым партнерам в Вильно, чтобы они выслали на границу вооруженную охрану, обязательно русских, которым можно доверять. Надо было также написать письмо в немецкий Аугсбург к брату, чтобы тот выяснил, кто сейчас покупает меха и почем.

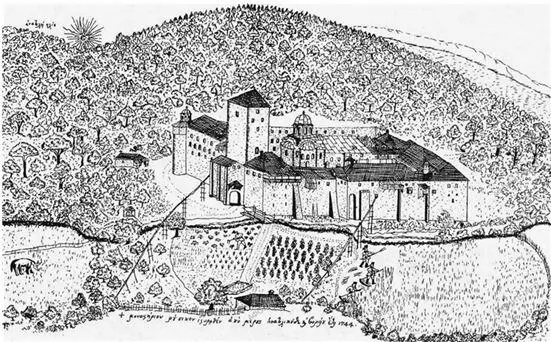

Афонский монах Иллиодор

Руссикон – русский монастырь на г. Афон. Василий Барский, 1744 г.

После ухода Йосифа, уставший с непривычки торговаться Хворостинин на минуту закрыл глаза. Перед его мысленным взором немедленно предстал облик женщины в черном, которая сообщила ему вчера в храме о послании с Афона.

«Монах! – неожиданно озарило Хворостинина. – Под ногами у него ход в тюрьму, в которой сидит неизвестно откуда прибывший монах. Ему немедленно надо переговорить с этим заключенным, узнать, откуда он и почему пришел в город».

Взяв в проводники дежурного стрельца, князь пошел с ним в темницу. Пройдя по подземному коридору, они вошли через толстую деревянную дверь в подвальное помещение под сторожевой башней.

Свет в подвал попадал через два небольших зарешеченных окошка, находившихся под сводчатым потолком. Стены темницы, несмотря на шедший со двора холод, были покрыты влагой и с них капала вода. По земляному полу в поисках пищи шмыгали большие серые крысы с длинными голыми хвостами.

Помещение было разгорожено железными решетками на три камеры.

В первой, зарывшись по горло в прелое сено, лежали те самые тати и душегубы, про которых говорил городской управляющий. Руки и ноги у них были закованы в кандалы. Эти заключенные не проявляли интереса ко всему происходящему вокруг и на приход наместника не отреагировали.

Во второй камере, укутавшись в длинную волчью шубу, на стоге свежего сена сидел князь Иван Андреевич Шуйский, ожидавший отправки на следствие к Малюте Скуратову в Александровскую слободу. Рядом с ним стояли глиняные кувшины и чашки с остатками еды, переданной, видимо, женой. Этот пленник также не отреагировал на вошедшего Хворостинина.

В третьей камере, у окошка, на высокой копне сена стоял монах и читал книгу. Из окна тянуло холодом, и монах кутался в кусок грязной мешковины, накинутый на плечи поверх грубой рясы из домотканого сукна. На ногах у него были совершенно разбитые кожаные туфли заморского покроя, подвязанные полосками лыка.

Монах был невысокого роста, худой. Света для чтения пленнику не хватало, поэтому он поднимался на носочки, стоял так некоторое время, а потом опускался на всю стопу и, отводя взгляд в сторону от книги, давал глазам немного отдохнуть.

Увидев во время своего вынужденного отдыха, что в подвал кто-то вошел, монах внимательно посмотрел на Хворостинина, закрыл книгу, положил ее в лежавшую рядом холщовую сумку, накинул ремень от сумки на плечо и подошел к дверной решетке.

– Долго я тебя ждал, наместник, а времени у нас мало, – сказал пленник, глядя князю прямо в глаза.

Хворостинин поднял зажжённую свечу, которую держал в руке и осветил лицо говорившего: перед ним был остроносый, без бороды и усов, с совершенно седой головой юноша лет двадцати; глаза его излучали глубокий внутренний свет. Вид у юноши был изможденный, но он не казался сломленным.

– Кто ты такой и зачем пришел в Смоленск? – строго спросил монаха Хворостинин.

Седой юноша ответил:

– Зовут меня Иллиодор, а пришел я из Свято-Пантелеймонова монастыря, что стоит на горе Афон. У меня важное послание для царя Ивана Васильевича.

Услышав эти слова, Дмитрий Иванович обрадовался, что наконец-то нашел посланника, о котором ему накануне говорила женщина в черном перед иконой Одигитрии в Успенском соборе. Он велел стрельцу отпереть решетку камеры и повел монаха к себе наверх.

В приемной палате монах сел на скамью и стал рассказывать наместнику свою историю.

Оказалось, что родился он в Серпухове, в семье грамотного посадского жителя, который зарабатывал на жизнь переписыванием книг и составлением ходатайств властям для тех, кто не владел грамотой. При крещении родители нарекли его Игнатом. Отец хотел, чтобы сын унаследовал семейное ремесло и рано выучил его читать и писать. Тогда выяснилось, что у мальчика абсолютная память и это позволяет ему дословно запоминать содержание всего прочитанного, а также легко усваивать разные языки. Помогая отцу переписывать богослужебные книги, Игнат научился понимать греческий и латынь.

Прочитав множество богослужебных книг, которые брал домой для работы отец, подросток запомнил их содержание и стал помогать приходскому священнику во время служб в храме. Потом приноровился бегать в находившийся рядом с домом Введенский монастырь: читал там книги в богатой библиотеке, помогал братии их переписывать.

Два года тому назад настоятель монастыря послал одного из монахов в Рязань – передать в дар иконы и книги тамошним церквам, сильно пострадавших во время недавнего нашествия крымских татар.

Не испросив благословения у настоятеля и не предупредив родителей, Игнат увязался с этим монахом в дальнюю поездку.

За своеволие юноша был жестоко наказан. Телегу, на которой они с монахом везли книги и иконы в Рязань, остановил по дороге шальной татарский разъезд. Монаха татары не тронули, поскольку их вера запрещала обижать священников и монахов, а вот молодого Игната, облаченного в светские одежды, кочевники взяли в полон. Ему связали руки сыромятным ремнем, посадили на отобранную у монаха лошадь и увезли с собой в Крым. В городе Кафа, или Кефе по-турецки, кочевники продали юношу торговцу живым товаром Тавилу.

Монах устал от длинного рассказа, налил себе из стоящего на столе у князя серебряного кувшина воды в кубок, перекрестился, сделал несколько маленьких глотков, отдышался, после чего продолжил свой рассказ:

– В Кафе торговцы держали рабов-мужчин в карстовых пещерах, входы в которые закрывались железными решетками и охранялись специально нанятыми для этого стражниками. Молодых здоровых мужчин можно было продать по две гривны, и поэтому их неплохо кормили и не истязали.

Когда в город приезжали корабли с покупателями, то рабов выводили из пещер на рынок, расположенный в центре бывшей генуэзской крепости. Теперь крепость принадлежала туркам-османам, как и все южное побережье Крымского полуострова. Турецкие чиновники надзирали за торговлей на рынке, взимали в пользу султана пошлину с каждого проданного раба.

Дальше Игнат рассказал о том, что Тавил никак не мог его продать, даже за одну, уплаченную при покупке у татар гривну, поскольку он был тщедушного телосложения и не годился ни для работы в поле, ни для того, чтобы стать гребцом на турецких галерах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: