Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для транспортировки грузов византийцы, как правило, реквизировали обычные торговые суда и использовали их в качестве грузовых транспортных судов — φορτηγοί или судов снабжения — σκευφόρα. По всей видимости, такие корабли были в основном парусными, а не весельными.

У византийцев (также как и у арабов) были специальные корабли для перевозки лошадей. Лев VI Мудрый включает транспорты для лошадей, которые он называют νῆες ἱππαγωγοί или πλοῖα ἱππαγωγά, в вещевой обоз (τοῦλδος или τοῦλδον) флота (Leo, Tact., XIX, 31). Корабли подобного типа были как парусными, так и весельными. Последние, естественно, были специально переделаны для размещения лошадей [1320].

Хеландионы первоначально представляли собой весельные транспортные суда для перевозки лошадей, что свидетельствует об их существенных конструктивных отличиях от дромонов . В то время как дромон был разработан исключительно как военный корабль, хеландион имел специальный отсек для размещения лошадей в средней части судна. Несмотря на различия кораблей, в литературных источниках наблюдается определенная путаница при использовании обоих терминов.

В византийских источниках трактатах упоминается также сандал или сандалион — лодка, которая тянулась более крупными кораблями. На ней не было мачты, а только четыре весла и руль [1321].

Византийцы систематизировали и сохраняли опыт ведения войны на суше и на море с помощью разработанных ими военных трактатов. Несмотря на иногда устаревшую терминологию, эти тексты составляют основу современных знаний о византийском военно-морском деле. Основные сведения о ведении морского боя, содержатся в главах «Тактики» Льва Мудрого и Никифора Урана, которые назывались περὶ ναυμαχίας. При этом оба автора использовали «Навмахию» Сириана Магистра (VI в.) и другие более ранние трактаты. Дополнительные сведения по этому вопросу можно найти в трактате «Об управлении Империей» Константина Багрянородного, а также у некоторых других византийских и арабских авторов.

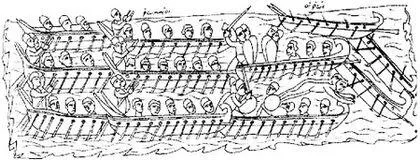

Рис. 120. Миниатюра из Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы, представляющая морской бой византийцев с руссами.

Прорисовка И. В. Кирсанова.

Проведение военно-морских операций в древности и средневековье очень сильно ограничивалось особенностями конструкций кораблей, из которых состояли флоты. Так, галеры имели плохую устойчивость, особенно в открытом море, что часто приводило к катастрофическим последствиям. История имеет множество примеров, когда флоты, состоявшие из галер, погибали во время штормов. Учитывая этот фактор, военные операции на море, как правило, проводились в довольно непродолжительный период — с середины весны до сентября [1322].

Скорость галер была ограниченной даже при использовании парусов. Грузоподъемность их также была невысокой. Так, например, небольшие дромоны могли нести лишь четырехдневный запас воды [1323]. По сути, это означало, что галерный флот мог передвигаться лишь вдоль берегов и должен был часто останавливаться для пополнения запасов воды и пищи и отдыха экипажей. Именно по этим причинам Никифор Уран подчеркивал необходимость иметь в составе корабельной команды опытного морского волка: «Такие люди должны знать как подводные скалы в море, так и мель, а также расположение портов и расстояния между ними. Они должны знать, где лучше пополнить запасы» (NOT, § 119, I, 1–3).

Ведение войны на море в средневековье имело целью захват прибрежных территорий и островов. Кроме того, после отказа от таранов, единственного смертоносного для судов средства, и до появления огнестрельного оружия морские сражения стали носить, по словам Д. Прайора, более непредсказуемый характер. Успех приносили слаженные действия и бόльшая сноровка экипажей [1324]. Поэтому неудивительно, что как византийские, так и арабские уставы делали акцент на сохранении собственного флота путем маневров, истощении противника, а также уделяли большое внимание развитой системе разведки, для чего часто использовались шпионы под видом купцов. Упор делался на проведении неожиданных атак и предотвращении внезапных вражеских нападений. Рекомендовалось принимать бой лишь тогда, когда имелось полное преимущество в количестве сил и более выгодное расположение. Большое значение уделялось тактическим инновациям. Лев VI, например, противопоставлял арабам с их тяжелыми и медленными судами малые и быстрые корабли (главным образом моноксилы ) славян и русов (Leo, Tact., XIX, 74–77).

Отдельные эскадры находились на укрепленных базах, ( аплектонах ), расположенных вдоль побережья. Во время морского похода эти эскадры собирались вместе, образуя флот, основную часть которого составляли гребные корабли, а также обоз из парусных и гребных транспортов. Внутри флота сохранялось деление на эскадры; приказы передавались от судна к судну с помощью сигнальных флагов и фонарей [1325].

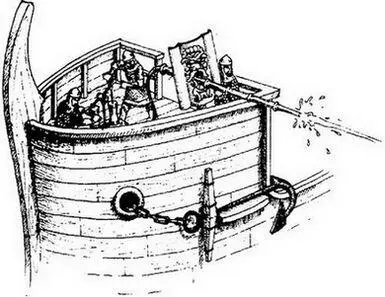

Рис. 121. Сифон для метания «греческого огня».

По: Beffeyte R. L’art de la guerre au Moyen Âge. Rennes, 2005. Р. 42.

Рис. И. В. Кирсанова.

Во время похода и собственно во время боя было крайне важно, чтобы суда располагались в строгом порядке: если эскадры не соблюдали порядка (или если противник заставал флот врасплох), суда не могли оказывать помощь друг другу, что, как правило, означало неминуемое поражение. Во время боя применялись различные тактические маневры, такие как применение фланговых маневров, имитация отступления, а также сокрытие резервов (Leo, Tact., XIX, 52–56). Лев VI открыто высказывался против прямых столкновений, предпочитая использование хитрости (Leo, Tact., XIX, 36). Он отдавал предпочтение построению в форме полумесяца с флагманом в центре и более тяжелыми судами на «рогах» (т. е. на флангах) с целью предупреждения фланговых атак противника (Leo, Tact., XIX, 52).

После сближения флотов начиналась перестрелка при помощи различных метательных снарядов. Цель этих действий заключалась не в том, чтобы потопить вражеские корабли, а в том, чтобы разрушить порядки экипажей перед рукопашной схваткой, которая и решала исход боя [1326].

Как уже отмечалось, в отличие от античных боевых кораблей, византийские (и арабские) суда не имели таранов; основным средством поражения противника были зажигательные ракеты, а также греческий огонь [1327] .

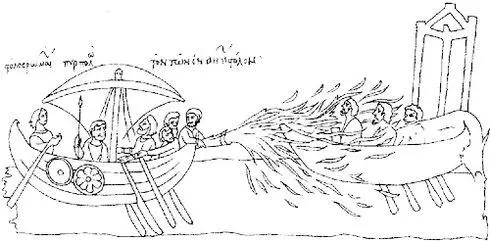

Рис. 122. Миниатюра из Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы, показывающая использование византийцами греческого огня против неприятельских кораблей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: