Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

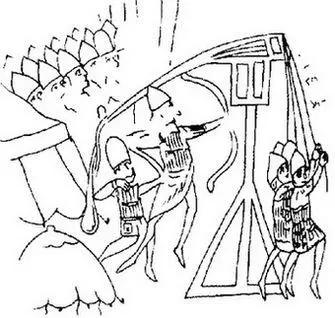

Воины активно привлекали святых, чтобы те помогали им при болезнях и в бою: почитание таких святых, как Георгий, Феодор Воин, Деметрий, Анастасий Персиянин и Меркурий, было очень распространено среди простых воинов. В IX в. они рисовали изображения святых на своих щитах, в то время как армии и отдельные императоры, как мы уже это видели, брали с собой в сражение святые иконы (Theoph. Cont., IV, 180, 21 — 181, 2 (сражение у Посона в 863 г)). Известный историк XI в. Михаил Пселл сообщает, что византийские императоры брали с собой на войну образ Девы Марии (Psell., III, 10), а император Василий II держал его в руке во время сражения с мятежным военачальником Вардой Фокой (Psell., I, 16). Война и сражения вполне комфортно поселились в идеологии христианской империи [1640].

И все-таки различия между столичной и провинциальной культурами не следует преувеличивать. И та, и другая имели общую христианскую и эллинистическую традицию, обе почитали общие семейные ценности и сопровождавшие их принципы верности, обе имели аналогичные представления об общественных и частных выражениях чести и стыда [1641]. Константинопольский двор постоянно подчеркивал божественную поддержку, оказываемую военным предприятиям Империи. С IV в. и центральные, и провинциальные армии имели при себе множество крестов самых различных размеров и разновидностей, начиная от простых деревянных изделий и заканчивая большими крестами, украшенными всевозможными драгоценностями. То, что они имели религиозное к идеологическое значение, становится ясно в IX в., когда мусульмане активно пытались завладеть этими реликвиями, а византийская армия столь же активно старалась их вернуть, что сопровождалось великим ликованием (Const., ТТ. (С), 245–247). Не менее важными были другие символы божественной поддержки. Так, например, император Константин VII, не имея возможности сопровождать ушедшую в поход армию, послал ей святую воду, освященную реликвиями Страстей Господних. Покидая город, чтобы отправиться на войну, императоры молились за успех кампании и безопасность Константинополя, а в случае благополучного исхода и Церковь, и народ активно участвовали в триумфальной встрече возвращающихся победителей, во время которой возносились как государственные, так и личные молитвы (Leo Disc., VIII, 1) [1642].

Именно в силу этих общих фундаментальных обстоятельств идеология «воинства» стремительно снижала свою тональность, оказавшись в контексте мировоззрения столичной правящей элиты, и старалась вписаться в рамки административной культуры Константинополя. Стремясь к выживанию, она была вынуждена приспосабливаться к столичному уровню, желая приобрести идеологическое обоснование и уважение. Так, население Константинополя считало в высшей степени нежелательным присутствие в городе большого количества солдат во время правления императора Никифора II. Результатом всего этого было любопытное переплетение и слияние двух в принципе различных и, возможно, даже антагонистичных культурных традиций, которое происходит в XI в. и после него. Правящая элита эпохи Комнинов сумела весьма удачно соединить элементы обеих благодаря смешению альянсов аристократического клана и теорий императорского политического служения. Подобное смешение было достигнуто благодаря усилиям Алексея I по консолидации и стабилизации своего правления. Все это иллюстрируется использованием изображений святых воинов на императорских монетах [1643].

Именно потому, что византийцы сражались под символом Креста и потому, что они считали себя воинами Христа, призванными сохранить Царство Божие на земле, у них так и не возникло идеи «священной войны». Война принимала религиозный характер практически по определению, поскольку Восточная Римская империя была единственным православным государством, сражавшимся за сохранение и распространение христианской веры.

Начиная с V в. и вплоть до конца существования Византийской империи имеется масса свидетельств как формального, так и официального принятия как церковью, так и императорским двором, а также населением Империи необходимости ведения войны, факта божественной поддержки военным мероприятиям и обязательности обеспечения и опоры на божественную помощь в ходе ведения войны. Хотя собственно понятие «священной войны», которое крестоносцы и другие немусульмане считали специфическим атрибутом исламской цивилизации, появлялось в Византии лишь на протяжении весьма коротких периодов, это не означает, что понимание ведения войны во имя христианского ромейского государства не претерпело определенной эволюции. Напротив, совершенно ясно, что византийцы постоянно осознавали необходимость оправдания своих войн. Причем эта необходимость становилась все более и более настоятельной в периоды военной и политической экспансии, каковым можно считать X в. Как сообщают, Константин V считал «благородной» свою кампанию против Болгарии в 772–773 гг., во время которой не погиб ни один солдат, а уже ко времени составления «Тактики» Льва VI понимание, что война должна быть оправдана в соответствии с православной верой и необходимостью существования государства ромеев, становится общепризнанным. Пока речь идет о защите византийских интересов, сколь бы широко они ни понимались, война была справедливой и приемлемой для общества. Именно с этого времени понятие справедливой войны в защиту благословенной Господом миссии и цели византийских императоров и избранного народа становится обычным элементом императорской политической пропаганды, направленной как вовне, на соседей Империи, независимо от того, были ли они враждебны, или нет, так и вовнутрь — став частью политико-правового обоснования государства, общества и их институциональных структур [1644]. Разумеется, войн с другими православными христианами следовало избегать, однако и такие войны могли быть оправданы, если единственная истинная Империя, Империя ромеев, подвергалась нападению со стороны вставшего на ложный путь правителя такого государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс формирования позднеримской военной системы, проходивший на протяжении всего III в., завершился при Константине I и его сыновьях. Характерными чертами военной организации IV в. были новая структура высшего военного командования, отделение военной власти от гражданской, формирование лимесов в значении пограничных военных округов, новая система снабжения армии оружием и обмундированием, введение конскрипции — патримониальной воинской повинности. В дальнейшем, хотя эта система постоянно модифицировалась, ее основа оставалась неизменной вплоть до правления Феодосия I.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: