Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Запланированный поход начинался с приходом весны, но в некоторых регионах его откладывали до середины лета. Так, например, в Галлии началом кампании считался июль, поскольку именно к этому времени в Аквитании собирали урожай хлеба и подвозили его военным (Amm., XIV, 10, 2; XVII, 8, 1). Раньше июля сделать это было невозможно: весной в этой провинции почти непрерывно шли дожди, из-за чего поднимался уровень воды в реках (Amm., XIV, 10, 1–3). На склады городов, располагавшихся в прирейнской области, провиант поступал из Британии (Amm., XVIII, 2, 3).

Население Империи облагалось особым налогом, состоявшим в натуральных поставках [590]. За заготовки провианта для армии отвечал префект претория (Amm., XIV, 10, 4; XVIII, 2, 4; XX, 4, 6; 8, 20). Продовольствие, предназначавшееся для солдат, которые несли постоянную военную службу на каком-либо конкретном участке границы, хранилось на специальных складах в укрепленных городах. Аммиан называет семь городов на рейнской границе, в которых находились продовольственные склады [591].

Каждый солдат, отправляясь в поход, брал с собой запас еды на 17 дней (Amm., XVII, 9, 2) [592]. Провиант, палатки и другую поклажу ( sarcina ) везли на вьючных животных sarcinalia iumenta (Amm., ХХIХ, 4, 5). Как утверждает автор жизнеописания Аврелиана, на одну центурию полагался один мул. Однако здесь, по всей видимости, допущена ошибка. Более вероятным представляется, что одна повозка и одна вьючная лошадь (или мул) полагались на каждую контубернию. У кавалеристов кроме боевого коня была еще и вьючная лошадь (SHA, Aurel., 7, 7). У трибунов и комитов были свои вьючные животные, перевозившие провизию для этих офицеров (Amm., XXV, 2, 1) [593].

Если движение армии проходило по римской территории, то обеспечивать ее продовольствием должно было местное население. Во вражеской стране войска кормились за счет запасов, захваченных у неприятеля (Amm., ХХIХ, 5, 10). Это была еще одна причина, по которой начало поенной кампании приурочивалось к моменту созревания хлебов на полях (Amm., XVII, 9, 2–3). Например, в 357 г. солдаты Юлиана собрали с полей варваров хлеб, которого хватило на то, чтобы оставить годовой запас для гарнизона крепости Три Таберны. Кроме того, вся армия была обеспечена продовольствием на 20 дней (Amm., XVI, 11, 12).

Когда армия вела активные военные действия на территории противника, то обоз с запасами пищи, воды и фуража оставляли в укрепленном месте: городе или крепости. Отсюда армия получала все необходимое в том случае, если при продвижении вглубь неприятельской страны она оказывалась в пустынной местности (Amm., XXIX, 5, 13).

Перед началом военных действий первой обязанностью военачальника было собрать армию. Для этого офицерам, командовавшим отдельными подразделениями, рассылались специальные таблички ( tesserae expeditionales ) с приказом покинуть зимние квартиры и направляться к месту предполагаемого общего сбора [594]. Так, перед началом войны с Персией Юлиан послал командирам отдельных отрядов приказ переходить через Евфрат, по получении которого все выступили в поход и, собравшись на разных стоянках, ожидали прибытия императора (Amm., XXIII, 2, 2–3). Сделано это было для того, чтобы предупредить слухи о начале большой военной кампании и застать неприятеля неподготовленным. В случае необходимости воинские части пополнялись новыми рекрутами, создавались новые подразделения, проводилась вербовка варваров. Кроме этого, делались запасы оружия, заготавливался провиант, вьючные животные, транспортные средства. Все эти действия могли занимать достаточно продолжительное время. В 375 г. Валентиниан I перед походом на квадов делал запасы оружия и провианта в течение целого лета (Аппп., ХХХ, 5, 11). Армия выступала в поход только после завершения всех приготовлений.

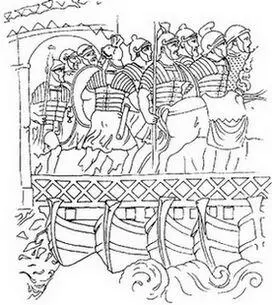

При армии существовали команды инженеров ( architecti ), которые должны были организовывать переправы через реки и отвечали за строительство осадных сооружений. Все необходимое для этого (дерево, осадные машины, кожаные бурдюки и кожаные лодки, специально предназначенные для сооружения понтонов) армия везла с собой (Amm., XXIII, 3, 9; XXIV, 3, 11; XXV, 6, 15; Zos., III, 13, 2; 3) [595].

Рис. 67. Переправа по понтонному мосту.

Фрагмент рельефа колонны Марка Аврелия.

Прорисовка И. В. Кирсанова.

Разведка.Обычно началу военной кампании или же выступлению армии в поход предшествовал предварительный сбор информации о противнике. Исследователи различают два типа разведки, существовавшей в период Поздней империи: стратегическую и тактическую. Главная задача стратегической разведки состояла в том, чтобы собрать как можно более подробную информацию о количестве сил, которыми располагает противник, и местах их дислокации еще до начала открытых военных действий [596]. Подобные данные могли быть получены различными путями. Несомненно, на службе у государства существовали специальные шпионы, занимавшиеся тем, что собирали сведения, находясь на вражеской территории. Способ действия этих агентов можно представить достаточно ясно. Аммиан сообщает, что опытнейший шпион ( speculator ) собирает свои сведения, до неузнаваемости изменив внешность (Amm., XXVI, 6, 5) [597]. Анонимный автор трактата «О стратегии» утверждает, что императорские шпионы обычно действовали парами. При этом они определяли конкретное место для встречи друг с другом. Аноним советует выбрать в качестве такого места рыночную площадь, на которой торгуют купцы из самых различных стран, в том числе и из Империи. Здесь, не вызывая подозрений у врагов, под видом покупки или продажи товаров шпион, собравший сведения о планах противника, сможет передать их своему коллеге (Anon., De re strategica, XLII). Подобная практика имела, очевидно, давнюю традицию и существовала уже во времена принципата.

По всей видимости, именно через таких секретных агентов префект претория Музониан, действовавший совместно с дуксом Месопотамии Кассианом, получал сведения о том, что происходит на самых дальних окраинах персидского царства (Amm., XVI, 9, 2). Аммиан называет шпионов Музониана «умелыми и ловкими в обмане» [598]. Эти emissarii или speculatores (Amm., XVI, 9, 3) сообщили префекту, что персидский царь ведет трудную войну с пограничными варварами и поэтому, возможно, будет склонен к заключению мира с Империей.

Кроме шпионов, действовавших в глубоком тылу на территории противника, на службе у военного командования были тайные агенты — арканы ( arcani ), учрежденные при Константе (337–350 rr.). Арканы должны были, разъезжая в разных направлениях, вести наблюдения за перемещениями пограничных племен и доносить о них военачальникам. В 368 г. британские арканы были изобличены в том, что за деньги сообщали варварам о том, что происходило на римской стороне, поэтому Феодосий Старший лишил их занимаемых постов (Amm., XXVIII, 3, 8).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: