Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начиная с северовской эпохи phalangarii , вооруженные длинными копьями ( hastae ), образовывали первые ряды боевого построения; за ними располагались lanciarii , вооруженные легкими метательными копьями ( lanceae ); замыкали строй sagittarii (лучники) [629]. Каракалла даже попробовал создать некоторое подобие македонской фаланги (Xiphilin., LXXVII, 7), и, возможно, это было вызвано не только желанием императора во всем походить на Александра Великого, но и требованиями тактического характера. Александр Север, если верить автору его жизнеописания, пошел еще дальше: он объединил шесть легионов в фалангу, численность которой составила 30 000 человек, названных фалангариями. Это была отборная часть армии, собранной для войны с персами, и фалангарии получали повышенное жалованье (SHA, Alex., 50, 5). Изменения в тактике и вооружении, наметившиеся в северовский период, получили дальнейшее развитие во второй половине III — первой половине IV в., после чего вооружение и тактические приемы римлян оставались в принципе одними и теми же до битвы при Адрианополе.

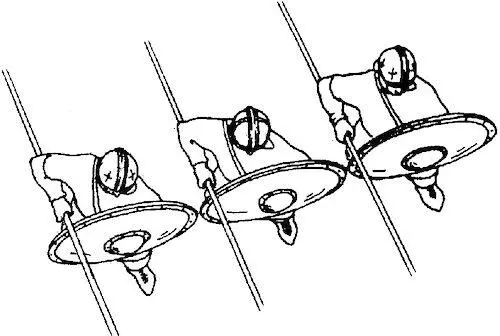

Рис. 68. Обычное построение.

Рис. И. В. Кирсанова.

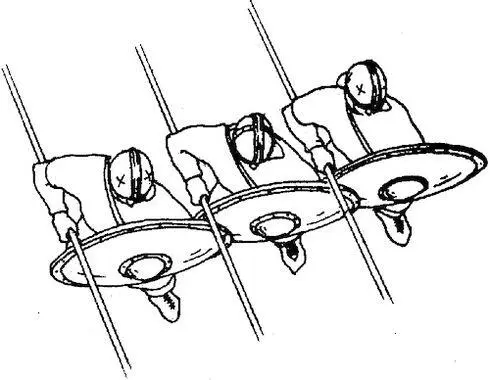

Рис. 69. Построение синаспизмом.

Рис. И. В. Кирсанова.

Обычный порядок построения.Позднеримская фаланга, ставшая обычным построением линейной пехоты [630], существенно отличалась от классической греческой или македонской фаланг. Согласно Аммнану Марцеллину, опытные полководцы ставили в первую линию более сильных солдат (тяжеловооруженных), за ними — легковооруженных, потом стрелков и позади всех резервные отряды, которые должны были прийти на помощь в критическую минуту (Amm., XIV, 6, 17) [631]. Первый ряд боевого построения образовывали antepilani , или antesignani , т. е. солдаты, стоявшие перед боевыми значками (Amm., XVI, 12, 20; XIX, 6, 12). Иногда именно нм поручалось первыми атаковать противника, с тем чтобы своим примером вселить решимость в остальных бойцов и увлечь их за собой. Впрочем, данный прием использовался не во время правильного сражения, а, очевидно, лишь тогда, когда противник занимал сильно укрепленную позицию, которую необходимо было взять штурмом. Так, например, произошло в битве при Солицинии (368 г.), когда аламанны заняли горные высоты и начинать бой было поручено скутарию Сальвию и гентилу Лупицину (Amm., XXVII, 10, 12).

За антесигнанами стояли гастаты н ординарии, имевшие полный комплект тяжелого вооружения. Аммиан говорит, что в сражении они образовывали несокрушимую стену (Amm. XVI, 12, 20; ср. Veg., II, 7) [632]. В случае если дело доходило до рукопашной, именно они принимали на себя всю тяжесть вражеского удара: строились черепахой (Amm., XXXI, 7, 12; Amm., XVI, 12, 44; XXIX, 3, 48) и поражали наступавшего противника копьями, в то время как легковооруженные, стоявшие позади них, осыпали врага различными метательными снарядами (Amm., XIV, 2, 14; XVI, 12, 36; XXXI, 7, 12; XXXI, 13, 1). Последний ряд боевого порядка образовывали postsignani , которые также были тяжеловооруженными унтер-офицерами (Amm., XVI, 12, 31) [633].

Многие современные исследователи очень высоко оценивают боеспособность римской армии этого периода. Я. Ле Боэк считает возможным говорить о римском военном ренессансе, наступившем в IV столетии [634]. О. Шмитт склонен даже полагать, что римская пехота этого времени по структуре и вооружению не только удовлетворяла всем тем требованиям, которые предъявляла к ней собственная эпоха, но по своим боевым качествам может быть вполне сопоставима с византийской пехотой X столетия [635].

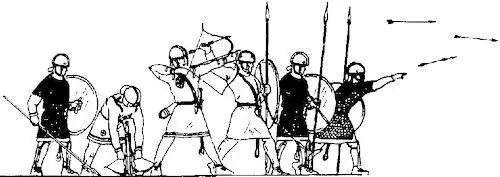

Рис. 70. Построение «черепахой».

Рис. И. В. Кирсанова.

Назначение резерва.Нормы позднеримской тактики требовали обязательного присутствия на поле боя резервных отрядов, на наличие которых не влиял фактор численности армии. «Если у тебя нет избытка в воинах, — пишет Вегеций, лучше иметь боевой строй короче, лишь бы только в резерве у тебя было много людей». И далее: «Лучше в тылу боевого строя сохранять много отрядов в резерве, чем широко растянуть боевой строй» (Veg., III, 17; 26; пер. С. П. Кондратьева).

В качестве резервных использовали, как правило, самые надежные и боеспособные подразделения. Аммиан, например, называет отряд, стоявший в резерве римской армии а битве при Солиции, «сильнейшим» (Amm., XXXI, 7, 12) [636]. В битве при Адрианополе в резерве стояли Батавы — одна из лучших воинских частей, входивших в состав галльской армии (Amm., ХХХI, 13, 9) [637]. Вегеций советует образовывать резерв из свободных от командования офицеров — викариев, трибунов и комитов. «…Как только враг начнет наступать очень сильно, они во избежание прорыва фронта внезапно вылетают и заполняют нужные места; придав этим мужество своим, они уничтожают смелость врагов» (Veg., III, 17; пер. С. П. Кондратьева). Подобный тактический прием не был типично римским, по крайней мере в IV столетии. Вегеций утверждает, что его впервые применили спартанцы, затем карфагеняне, от которых его переняли уже римляне. Впрочем, возможно, последние заимствовали его вовсе не во времена Пунических войн, а в гораздо менее отдаленную эпоху у своих соседей-германцев. Аммиан, например, описывая битву при Аргенторате, утверждает, что первую линию римского боевого порядка аламаннам удалось прорвать благодаря натиску «отряда знатнейших», в числе которых сражались также и цари (Amm., XVI, 12, 49) [638]. Другими словами, аламанны действовали точно так же, как это предписывает Вегеций.

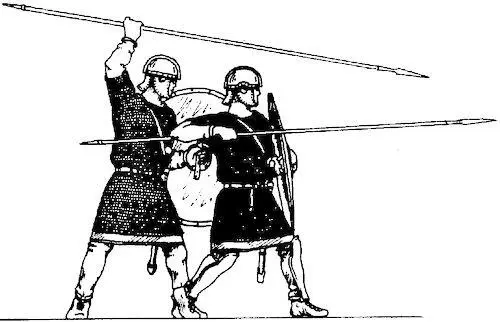

Рис. 71. Положение тяжеловооруженных в первом и втором ряду строя при отражении атаки противника.

Рис. И. В. Кирсанова.

Резерв был нужен не только для того, чтобы в решающий момент усилить натиск собственных войск. Вегеций призывает использовать его для того, чтобы сформировать три особых построения: клин, ножницы или пилу (Veg., III, 17). Клин ( cuneus ) был довольно распространенным и хорошо известным с давних пор построением, которое представляло собой треугольник (Veg., I, 26) [639]. В солдатской среде за клином закрепилось название «свиная голова» ( caput porcinum (Veg., III, 19) или caput porci (Amm., XVII, 13, 9)). Согласно Вегецию, при таком построении первые ряды пехоты были более короткими, а последующие становились все шире. Клин действовал по принципу тарана и разрывал строй противника на две части, поскольку основная масса метательных снарядов посылалась в центр вражеского войска и сюда же наносился главный удар (Veg., III, 19). Так, в 358 г. римляне, образовав клин, прорвали сарматские боевые порядки и по частям уничтожили противника (Amm., XVII, 13, 9).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: