Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вооружение пехотинцев.Тяжеловооруженным пехотинцам ( скутатам ) предписывалось иметь шлемы «с небольшими султанами и фламулами на верхней части», панцири, щиты, которые были гораздо больше, нежели щиты всадников, и закрывали воина от шеи до колен (Maur., XII В, 16), поножи либо железные, либо деревянные, герульские мечи, копья, марсобарбулы и даже пращи (Maur., ХП В, 4). Маврикий считает за лучшее, чтобы у всех скутатов были панцири и поножи, однако, понимая, очевидно, что добиться этого практически невозможно, предписывает, чтобы этими элементами защитного вооружения были снабжены хотя бы бойцы, стоящие в первых двух рядах и в последнем ряду боевого порядка. Впрочем, ситуация, когда даже солдаты, образовывавшие фронт построения, не имели защитного вооружения, кроме щитов, была, по-видимому, вполне обычной (Maur., XII В, 16).

Легкие пехотинцы ( псилы ) должны были иметь луки, колчаны с 30–40 стрелами. В отличие от всадников, лучники могли вести стрельбу, прикрываясь небольшим щитом (Maur, XII В, 3). Кроме токсофареты , у псилов были деревянные соленарии ; тем же, кто не умел стрелять из лука, предписывалось обзавестись дротиками- беритами или же дротиками «склавинского типа». У всех псилов были также и марсобарбулы , «носимые в кожаных футлярах», и пращи (Maur., XII, 5).

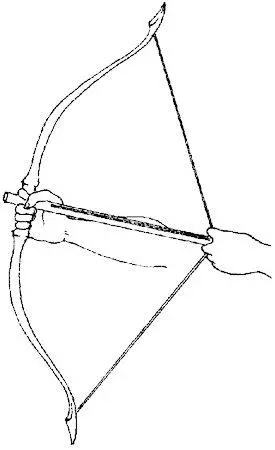

Трудно сказать однозначно, что представлял собой соленарий (σωληναρίον) [1059]. Упоминание об этом приспособлении встречается только в XII книге «Стратегикона», которая посвящена пехоте. Как уже отмечалось, материал, содержащийся в данной части трактата, гораздо более архаичный, чем во всех остальных книгах [1060], и поэтому он может отражать некоторые реалии, относящиеся к V или даже IV вв. Многие специалисты хотели бы видеть в соленарии византийский вариант арбалета. Другие принимают его за некое устройство, присоединявшееся к луку и позволявшее пускать небольшие стрелы на расстояние, превышавшее обычную дальность стрельбы [1061]. Первая гипотеза представляется неубедительной: было бессмысленно вооружать одного и того же воина луком и арбалетом, от подобного громоздкого снаряжения было бы мало пользы, поскольку оно препятствовало бы солдату эффективно использовать какой-либо из этих видов оружия по отдельности.

Соленарии , согласно приведенному в трактате описанию, служили для метания коротких стрел, с помощью которых ведется обстрел противника на расстоянии, превышающем дальность полета обычной стрелы, причем этот обстрел велся из луков. Данное обстоятельство указывает, что соленарий был не самостоятельным видом оружия, а лишь неким приспособлением к луку. Соленарий мог представлять собой определенного размера трубку с прорезью для тетивы. Вероятно, и само слово σωληναρίον происходит от σωλήν — труба, желоб, канал. Такое устройство давало возможность вести стрельбу укороченными стрелами, которые, по сравнению со стрелами нормальных размеров, обладали значительно меньшим весом и гораздо лучшими аэродинамическими характеристиками. Использование соленария позволяло значительно увеличить дальность стрельбы. Подобные приспособления широко применялись не только в ранневизантийский период, но и арабами в Средние века [1062].

Рис 89. Схема стрельбы из лука с использованием соленария

Рис. И. В. Кирсанова.

Бериты занимали промежуточное положение между обычным дротиком и копьем. Другими словами, это были большие дротики либо укороченные копья [1063]. Характерно, что данный термин используется только в XII книге «Стратегикона», посвященной пехоте, факт, указывающий, что бериты использовались исключительно пехотинцами [1064]. Вместе с тем, поскольку представленный материал может относиться и к более ранней эпохе, можно предположить, что в VI столетии термин βηρύττα уже не использовался, а был заменен грекоязычными названиями [1065].

О марсобарбулах , или плюмбатах , достаточно подробно уже говорилось выше. Пытаясь объяснить, почему Маврикий требует хранить подобные дротики в особых футлярах, Ф. Осарес предположил, что марсобарбулы изготавливались из какого-то хрупкого металла [1066], а В. В. Кучма сделал вывод, что марсобарбулы имели свинцовые наконечники [1067]. Но последнее представляется совершенно невероятным, поскольку подобный наконечник просто расплющился бы о вражеский щит, не причинив ему вреда. Возможно, что в футлярах марсобарбулы хранились только при транспортировке, а перед началом сражения раздавались солдатам [1068]. Это подтверждается, прежде всего, перечнем той поклажи, которую, согласно «Стратегикону», везла за собой каждая контуберния: марсобарбулы — единственный вид оружия, который находился на повозках вместе с остальным инвентарем (Maur., XII, 6). Приведенные выше археологические данные позволяют предположить, что эволюция марсобарбулы шла в сторону увеличения ее размеров и самые крупные из обнаруженных образцов — самые поздние. Таким образом, легко можно объяснить, почему в VI столетии происходит изменение способа ношения плюмбаты : более крупные модификации этого оружия стало уже невозможно носить в щитах, как это было в IV в., поэтому для них стали изготавливать футляры [1069].

По утверждению Маврикия, щитоносцы, образовывавшие фронт боевого порядка, при сближении с врагом должны были метать в него марсобарбулы , положив копья на землю. Это описание заставило Ф. Осареса предположить, что марсобарбула представляла собой некий вид булавы, настолько тяжелой, что ее приходилось метать двумя руками [1070]. Однако вес марсобарбул не имел в данном случае никакого значения. Ведь автор «Стратегикона» говорит, что копья на землю должны были положить солдаты, вооруженные «марсобарбулами или дротиками» (Maur., XII. В, 16). В действительности картина, нарисованная в «Стратегиконе», не могла иметь места в реальной боевой обстановке: никогда, для того чтобы метнуть дротик, солдату не требовалось выпускать из рук копье. По всей видимости, мы имеем дело с теоретическими построениями самого Маврикия, либо речь идет о стандартном упражнении, выполнявшемся во время тренировок.

Обмундирование.Как уже отмечалось выше, во второй половине VI в. государство продолжало частично обеспечивать солдат обмундированием. Хитон , представлявший собой нательную одежду, приобретался, очевидно, самим новобранцем. Поверх хитона солдат носил гиматий , или зостарий , который был чем-то вроде плаща [1071]. В кавалерии использовали зостарии аварского типа, в пехоте — готского. Аварские зостарии были льняными, либо из козьей шерсти, либо из другой грубой шерстяной ткани. Главное их отличие от готских зостариев состояло в том, что они были просторными настолько, что во время езды всадники могли прикрывать ими свои колени. Поверх зостариев всадники носили также гунии , имевшие длинные и широкие рукава [1072]. Гунии изготавливались из плотного войлока. Они служили для защиты всадника от дождя и от стрел противника. Гунии были настолько просторными, что не сковывали движения всадника и позволяли ему действовать копьем или луком (Maur., I, 2).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: