Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.)

- Название:Византийская армия (IV — XII вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Византийская армия (IV — XII вв.) краткое содержание

Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.

Византийская армия (IV — XII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Столь же скрупулезно описывает Маврикий и обмундирование пехотинцев: «Либо готские зостарии, либо короткие армелаусии, доходящие до колен; готские башмаки с подметками, без носков, сшитые свободно, с двумя ушками и не более; их необходимо также укрепить несколькими небольшими гвоздями для более длительного использования. Нет надобности в сапогах или в поножах, поскольку в походах они не нужны, да и тяжелы при ношении. Необходимо носить также простые накидки, но не болгарские сагии» (Maur., XII В, 1; пер. В. В. Кучмы).

Тактические приемы кавалерии.В соответствии с тактическими задачами, выполняемыми в походе или на поле боя, всадники делились на несколько групп. «Курсорами называются те, которые идут в передовой линии боевого строя и стремительно преследуют бегущих врагов; дефензорами — те, которые их сопровождают, не нарушая и не разрывая строя, но продвигаясь упорядоченно с целью защиты курсоров, если, как это случается, тем придется повернуть назад. Депотатами называются те, которые следуют за боевым порядком, уносят с поля боя раненых и оказывают им помощь. Антикенсорами, называются те, которые во время маршей высылаются вперед с целью разведки и изучения удобных маршрутов и мест для размещения лагерей; менсорами — те, которые делают разметку для оборудования лагерей или фоссатов. Катаскопами называются патрульные; плагиофилаками — те, которые предназначены для защиты флангов первой линии, гиперкерастами — те, которым предписано охватывать неприятельские фланги» (Maur., I, 3; пер. В, В. Кучмы).

Боевой порядок Маврикий рекомендует образовывать из 2-х и даже из 3-х боевых линий. Первая линия ( промахия ) включала в себя 2/3 общей численности армии. Ее составляли три меры одинаковой численности. Командование средней мерой брал на себя ипостратиг , левой и правой — мерархи , занимавшие центральное место среди подчиненных им мирархов (Maur., I, 2). «Названные меры составляются из курсоров и дефензоров, так что одну треть каждой меры, располагаясь по обе ее стороны, составляют курсоры, в первую очередь токсоты, а две миры в середине между ними составляют дефензоры» (Maur., I, 3; пер. В, В, Кучмы). Вторая линия состояла из 4-х мер, которые располагалась на расстоянии полета стрелы друг от друга. В третьей линии, находившейся также на удалении, равном полету стрелы, стояли две турмы нотофилаков (ед. ч. νωτοφύλαξ), образовывавших арьергард (Maur., II, 4).

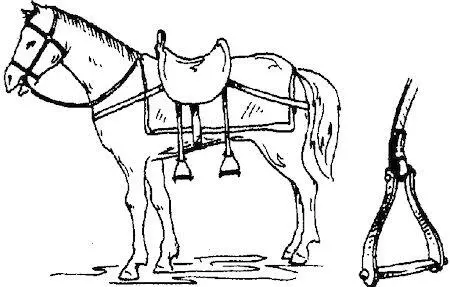

Между первой и второй линией боевого порядка располагались санитары — депотаты. Депотатов было 8 — 10 человек в каждой тагме ; для этой службы отбирались самые слабые солдаты. Депотаты не имели оружия, они должны были следовать на расстоянии в 100 шагов за своими тагмами и подбирать с поля боя раненых. За каждого спасенного бойца депотаты получали по одной номисме . После вступления в бой второй линии боевого порядка и бегства врагов депотаты должны были также собирать военную добычу, которую им надлежало передавать декархам своих тагм; часть собранного отдавалась депотатам в виде вознаграждения. «Чтобы облегчить посадку на лошадей депотатов раненых и сбитых на землю, нужно стремена депотатов с левой стороны от седла сделать двойными, то есть одно стремя должно быть, как обычно, у передней луки седла, а второе — у задней, чтобы на лошадь могли подняться сразу двое — и сам депотат, и тот, кто не может сражаться; первый из них должен опираться на стремя у передней луки седла, а второй — у задней. Депотатам также необходимо иметь во фляжках воду для раненых, которых, возможно, придется приводить в чувство» Maur., II, 9; пер. В. В. Кучмы).

Между промахией и второй линией боевого порядка находился также стратиг со своими букеллариями (Maur., II, 16) [1073].

Позади крыльев этой боевой линии становились особые отряды лучников: за левым — три тагмы плагиофилаков (фланго-защитные отряды), за правым — одна или две тагмы гиперкерастов (фланго-охватные отряды) (Maur., I, 4).

В случае если неприятельский строй выступал за левое крыло византийской армии, плагиофилаки должны были выстроиться рядом с мерой левого фланга и удлинить, таким образом, фронт армии до нужного предела. Если же, напротив, византийский строй был длиннее вражеского, то плагиофилаки должны были перейти в наступление и обойти фланг противника раньше, чем мера левого фланга вступит с ним в бой. Если же фронты обеих армий были одинаковы, то плагиофилаки должны были оставаться на отведенных им местах и сражаться в качестве дефензоров вместе со своей мерой.

Рис. 90. Лошадь депотата с двумя парами стремян.

Рис. И. В. Кирсанова.

Гиперкерасты должны были следовать скрытно, опустив свои знамена, за правым флангом армии. Одна их тагма двигалась в правильном боевом порядке, глубиной 5 человек, вторая следовала за ней, образуя свободное построение ( друнг ). Если выяснялось, что неприятельское крыло было длиннее, то обе тагмы подавались вправо. Правая мера боевой линии замедляла движение на расстоянии полуполета стрелы. Когда фланг врагов оказывался обойденным, тогда первая тагма гиперкерастов атаковала врага, а из-за нее неожиданно вылетал друнг и бил противнику в тыл. Если враг на этом участке обращался в бегство, то друнг должен был не преследовать его, а ударить в спину тем неприятельским подразделениям, которые еще продолжали сражаться. Если фланг врагов был более коротким, то гиперкерасты должны были тут же совершить обходной маневр. Наконец, если фланги армий были одинаковой длины, то надлежало немного удлинить свое крыло и совершить тот же самый охватный маневр (Maur., III, 13).

Основную роль на поле боя играли курсоры и дефензоры. Курсоры (ед. ч. κούρσωρ) [1074]составляли третью часть каждой меры ; их главным оружием был лук (Maur., II, 3); сведенные вместе, они стояли на крыльях первой боевой линии строя. Две миры , расположенные в центре, выполняли задачи дефензаров (ед. ч. δηφένσωρ) [1075]. (Maur., VII, В, 16). Дефензоры шли сомкнутым строем позади курсоров . Если в результате действий курсоров противник обращался в бегство, то курсоры преследовали его, при этом они не должны были удаляться от строя дефензоров более чем на три или четыре полета стрелы (Maur., XI, 2).

Если противник атаковал курсоров и те были не в состоянии отразить его удар, то они отступали к дефензорам и получали помощь от них. Если же после 1–2 атак промахии не удавалось обратить неприятеля в бегство, то она отступала ко второй линии строя, проходила через оставленные интервалы и разворачивалась за ней. После этого уже вся армия переходила в атаку (Maur., III, 10).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: