Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе

- Название:Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Высшей школы экономики

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-2219-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе краткое содержание

Книга будет интересна историкам, филологам, историкам искусства, религиоведам, культурологам и политологам.

Второе издание, переработанное и дополненное.

Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5. Отхта Экклесия. Базилика. Вид с юго-востока. Фото автора.

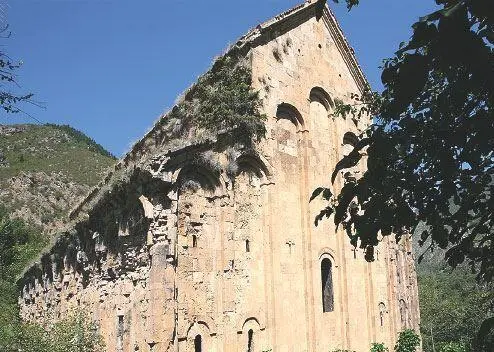

6. Ошки. Южный фасад. Фото автора.

7. Чанглы Килисе. Вид на южную стену. Фото автора.

8. Лыхны. Храм Успения. Вид с юго-запада. Фото автора.

9. Мокви. Собор. Вид на юго-запад. Фото автора.

10. Мартвили. Восточная апсида. Фото автора.

11. Пицунда. Собор. Вид с юго-востока. Фото автора.

12. Санагире. Клеристорий. Вид с юго-запада. Фото автора.

13. Армази Ксанский. Вид на северо-восток. Фото автора.

14. Цирколи. Вид с юго-востока. Фото автора.

15. Кусирети. Вид на запад. Фото автора.

16. Цхинвали. Бывшая больница. Оконный наличник из Тбети. Фото автора.

17. Вачнадзиани. Квелацминда. Вид на купол. Фото автора.

18. Икалто. Собор. Вид на восток. Фото автора.

19. Алаверди. Собор св. Георгия. Вид с юга. Фото автора.

20. Кветера. Вид на северо-восток. Фото автора.

Олег Воскобойников

Литературные истоки готической физиогномики

doi:10.17323/978-5-7598-2311-7_136-164

Одно из мест, где Средневековье с одинаковой силой очаровывает туриста и медиевиста, — западный хор собора свв. апостолов Петра и Павла в Наумбурге (Саксония-Анхальт). Много лет назад испытать это очарование довелось и мне. Хор отделен от нефа так называемым «леттнером» — алтарной преградой с богатой скульптурной программой середины XIII в. Такая преграда играет здесь, в соборе высокой готики, роль, сопоставимую с ролью иконостаса в православном храме: она одновременно отделяет клир, соборный капитул, от мирян и наставляет паству: драматическое «Распятие» на центральном портале являет собой главный почитаемый образ не менее драматического рассказа о Страстях, крупноформатным фризом расположившегося в верхнем ярусе, там, где диакон во время богослужения читал Писание. В хоре же, теперь доступном всем, светлое пятигранное пространство в прямом смысле слова оживляют исполненные достоинства знаменитые статуи донаторов, «благоукрасителей», живших за 200 лет до их создания безымянным, но близким к гениальности Наумбургским мастером: маркграфов Майсена Эккехарда и Германа, их жен Уты и Реглинды, графов Вильгельма Камбургского, Тимо Кистрицкого, Конрада, Сиццо Кавернбургского, Дитмара, Дитриха Бернского и его жены Гербурги. Очаровывает натуралистичность, человеческий масштаб частично сохранивших первоначальную раскраску статуй из грилленбургского песчаника, их близость к зрителю в сочетании с должной дистанцией, подчеркнутой консолями, балдахинами и неразрывной связью со сведенными в пучки несущими полуколоннами. «Подавляющее ощущение близости», как выразился в свое время Янцен [407], очаровывает, но и требует объяснений.

Свободное от патриотического восторга сопоставление «наумбургских донаторов» с другими шедеврами готической пластики первой половины XIII столетия давно, еще в конце XIX в., показало филиацию форм во Франции, Италии, Испании, Англии, Германии. Непосредственных предков и ближайших родственников Наумбурга можно и нужно искать в Шартре, Сантьяго-де-Компостела, Реймсе, Амьене, Париже, Бурже, Меце, Страсбурге, Бамберге, Майнце, Йорке, в Сицилийском королевстве Фридриха II Штауфена и, конечно, в византийском искусстве. Если Византия вернулась к классическим ценностям в пластике еще при Македонской династии, в X столетии, западные мастера, от оттоновских миниатюристов и ювелиров до Наумбургского мастера, прошли несколько этапов в рецепции ее опыта, чтобы, образно говоря, за византийским увидеть греческое, за средневековым — классическое [408]. Никто сегодня всерьез не будет выступать за независимость готического стиля от византийского наследия или революции Джотто от того стиля, который еще до Вазари многие итальянцы осуждали как «греческую манеру», maniera greca: не удивительно ли, что сами флорентийцы увековечили его образ в камне не с кистью в руке, а с тессерой, видя в нем прежде всего не фрескиста, а мозаичиста [409]?

Тем не менее при всей нюансированности принятых оценок жизни художественных форм общий смысл загадочной сцены, разворачивающейся у нас на глазах, не в чьем-то тронном зале, а в хоре собора, останется, видимо, навсегда до конца не разгаданным, хотя гипотез, одна другой оригинальнее, предостаточно [410]. Мы не можем точно ответить, почему Реглинда то ли смеется, то ли улыбается (что не одно и то же), а ее муж печален, Ута, слегка прищурившись, укрывается от ветра меховым воротником плаща, а ее муж пребывает в олимпийском спокойствии, Гербурга обиженно о чем-то просит, Берхту явно кто-то отвлек от чтения благочестивой книги, Тимо нахмурился, Дитмар, укрывшись щитом, достает меч, а Сиццо, уже подняв меч, на кого-то кричит, видимо, готовый броситься в бой. Надписи на щитах частично помогают в идентификации, но слишком запутаны и сами исторические обстоятельства начала XI в., и уже новые политические и иные обстоятельства, заставившие соборный капитул согласиться на, видимо, задуманное потомком майсенских маркграфов, епископом Дитрихом (1242–1272) столь необычное и дорогостоящее украшение алтарного пространства. Щит с надписью « Ditmarus comes occisus » («Дитмар убитый граф») и меч в его руке, наверное, воспринимались современниками как неотъемлемая составляющая его исторического «портрета», более того, они и были его «портретом» в большей степени, чем те черты его мимики, которые нам сегодня покажутся индивидуальными [411].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: