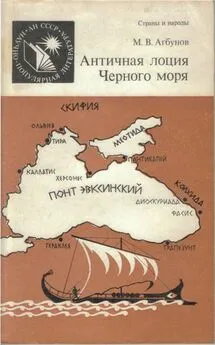

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Название:Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья краткое содержание

Оформление художников: И. Гансовской и О. Туркова.

Фото: М. В. Агбунова, В. В. Афанасопуло, В. А. Суетина.

Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От Истра к Бараньему Лбу

Как рассказывает Гомер, первыми из греков, вошедших в Понт Эвксинский, были аргонавты. До них ни один корабль не мог проникнуть сюда из-за блуждающих скал, называемых Планктами. Расположенные у входа в это море, они, сталкиваясь, уничтожали всякого, кто пытался проплыть мимо них. Более того, даже быстрые птицы не успевали порой пролететь мимо скал и погибали, раздавленные ими. Автор бессмертной «Одиссеи» описывает это весьма красочно:

Прежде увидишь стоящие в море утесы; кругом их

Шумно волнуется зыбь Амфитриты лазоревоокой;

Имя бродящих дано им богами; близ них никакая

Птица не смеет промчаться, ни даже амбросию Зевсу

Легким полетом носящие робкие голуби; каждый

Раз пропадает из них там один, об утес убиваясь;

Каждый раз и Зевес заменяет убитого новым.

Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами;

Доски одни оставались от них и бездушные трупы,

Шумной волною и пламенным вихрем носимые в море.

Только один, все моря обежавший, корабль невредимо

Их миновал — посетитель Эета, прославленный Арго;

Но и его на утесы бы кинуло море, когда б он

Там не прошел, провожаемый Герой, любившей Ясона.

О том, как аргонавтам удалось пройти через Планкты, называемые также Симплегадами и Кианеями, подробно рассказывает Евстафий, архиепископ Фессалоники, написавший в XII в. комментарии к «Одиссее». По совету прорицателя Финея они выпустили вперед голубя, а за ним ринулся сам «Арго». Скалы столкнулись, разошлись и… остановились навсегда. Путь в Черное море был открыт!

Рассказы об этих мифических скалах, упоминаемых многими античными авторами, имеют под собой вполне реальную основу. В Босфорском проливе, который эллины называли Боспором Фракийским в отличие от Боспора Киммерийского (Керченский пролив), действительно есть несколько небольших скал. Принято считать, что именно их и упоминают древние авторы. Вот, например, что пишет об этом А. Б. Снисаренко: «Кианеи. Вероятно, это скала Рокет, расположенная в 90 м к востоку от мыса Румели на европейском берегу пролива, и одна из безымянных скал у азиатского мыса Анадолу. Расстояние между ними не превышает 2 миль, и в непогоду это пространство представляет собой сплошной водоворот» [38] Снисаренко А. Б . Курс — Море Мрака. М., 1982, с. 28.

.

Такое объяснение выглядит вполне убедительным. В штормовую погоду при плохом знании пролива и неопытности кормчего действительно можно налететь на одну из этих скал. И такие случаи, наверное, нередко бывали в древности. Но подобные кораблекрушения не соответствуют описанию Гомера. По его словам, суда гибли, раздавленные двумя скалами. Здесь же происходило столкновение только с одной скалой (вторая расположена почти в четырех километрах в стороне). Можно, разумеется, возразить, что к мифическим сведениям не следует относиться буквально. И это правильно. В мифической поэзии Гомера есть и большая доля условности, и символика, и аллегория. Но в данном случае, мне кажется, слова поэта отражают, разумеется в мифологической окраске, реальные события. На такую мысль наталкивает следующее сообщение: «В Черном море, имеющем лишь один настоящий выход или устье, есть еще два ложных прохода недалеко от настоящего, по обеим сторонам его. Зачастую судам, направляющимся во тьме ночной к настоящему устью, приходится оставлять груз и путников между двумя скалами» [39] Описание Черного Моря и Татарии, составил доминиканец Эмиддио Дортелли д'Асколи, префект Каффы, Татарии и проч., 1634 г., перевод Н. Н. Пименова, примечания А. Л. Бертье-Делагарда. — ЗООИД, т. 25, 1902, с. 99.

. Эти строки взяты из средневекового описания Черного моря. Корабли того времени и условия мореплавания в общем-то не многим отличались от древнегреческих. Следовательно, и эллинские суда, особенно на первых этапах освоения Черноморского бассейна, зачастую оказывались между двумя скалами ложного пролива. Со временем сведения о таких случаях смешались с упоминаниями об островках в настоящем проливе, в результате чего, видимо, и родился миф о блуждающих скалах, воспетых Гомером.

С развитием мореплавания накопился необходимый опыт, знания, и прохождение пролива уже не было столь опасным и губительным.

Более поздние авторы описывают Боспор Фракийский со строгой реальностью, без всякой мифической окраской. Геродот, например, сообщает, что Дарий «поплыл к так называемым Кианеям, которые, как утверждают греки, прежде были блуждающими скалами» (IV, 85). Страбон четко разъясняет нам: «Кианеи — это островки, лежащие при входе в Понт: один из них ближе к Европе, а другой — к Азии. Они отделены проливом почти в 20 стадий. На таком же расстоянии они находятся от святилища византийцев и от святилища халкедонцев. Это самая узкая часть Евксинского Понта» (VII, 6, 1). Плиний даже дает интересное объяснение причины появления мифов: «В Понте на расстоянии 14 миль от его устья и 15 миль от Европы есть два острова, которые одни называют Кианеи, другие — Симплегады. Согласно легендам, они сталкивались друг с другом, так как, отделенные малым расстоянием один от другого, они для входящих прямо навстречу им представлялись двумя островами, но стоило немного изменить угол зрения, они выглядели сошедшимися в один остров» (IV, 92).

Слово «Кианеи» означает буквально «темные, мрачные». Можно предполагать, что оно связано с названием Черного моря. Древние греки, как уже говорилось, переосмыслили скифское название Акшайна в созвучное Понт Аксинский, а затем в Эвксинский. Настоящее же значение названия моря они могли перенести на расположенные у его входа скалы.

В ранний период греческие корабли совершали каботажное плавание, т. е. двигались лишь вдоль берегов. Позже, ознакомившись с Понтом Эвксинским, моряки отваживались пускаться напрямик через открытое море. Так постепенно они стали осваивать краткие морские пути, которые давали большой выигрыш во» времени. Один из таких путей проходил от мыса Карамбис (мыс Керемпе на турецком побережье) к мысу Бараний Лоб (южная точка Крыма) [40] Максимова М. И. Краткий путь через Черное море и время его освоения греческими мореходами. — МИА, № 33, 1954, с. 45–57; она же . Античные города Юго-Восточного Причерноморья. М.—Л., 1956, с. 145–148. Ср.: Гайдукевич В. Ф . О путях прохождения древнегреческих кораблей в Понте Эвксинском. — КСИА, вып. 116, 1969, с. 11–19.

. Другой протянулся от устья реки Фермодонт (совр. Ешиль-Ирмак в Турции) к Синдике (Анапа) [41] Гайдукевич В. Ф . О путях прохождения…, с. 12–14.

. Третий краткий путь шел от Истра к берегам Крыма. Он известен нам из перипла Псевдо-Скилака. Автор сообщает о нем следующее: «От Истра до Бараньего Лба три дня и три ночи прямого пути, а вдоль берега вдвое, так как там есть залив. В заливе есть пустынный остров, по имени Белый, посвященный Ахиллу. От Бараньего Лба до Пантикапея день и ночь пути» (§ 68).

Интервал:

Закладка: