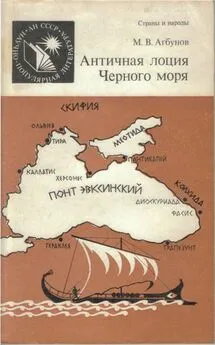

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Название:Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья краткое содержание

Оформление художников: И. Гансовской и О. Туркова.

Фото: М. В. Агбунова, В. В. Афанасопуло, В. А. Суетина.

Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таковы основные мнения ученых о местоположении башни Неоптолема. Попытаемся вкратце проанализировать их. Как мы видим, башню искали в самых различных местах в зависимости от того, какой район считался устьем Тиры и как истолковывались сведения античных авторов. Что же можно сказать об этом множестве противоречивых, взаимоисключающих гипотез? Во-первых, следует подчеркнуть, что устьем Тиры древние мореплаватели считали, безусловно, не устье Днестра, а устье современного лимана. Следовательно, отпадают все локализации, связанные с речным устьем. Во-вторых, из сведений Страбона и Анонимного автора ясно видно, что башня Неоптолема находилась на правом берегу Тиры. Поэтому все поиски на левом берегу лимана также бесперспективны. Остаются несколько точек. Они связаны со значительным участком побережья от Днестровского лимана до села Балабанка. Такой «разброс» объясняется тем, что исследователи по-разному объясняют причину противоречия между данными Страбона и Анонимного автора, ведут отсчет расстояния от различных точек устья Днестровского лимана и пользуются неодинаковым стадием. До устранения этих трех основных препятствий поиски башни не дадут убедительных результатов. Вопрос о длине стадия мы уже рассмотрели. Попытаемся ответить и на два других вопроса.

Почему Страбон указывает башню Неоптолема «при устье Тиры», а Анонимный автор — в 120 стадиях (19 км) западнее? Какую точку считать устьем Тиры? Напомним, что П. В. Беккер полагал, что Страбон подразумевает под устьем правый берег лимана, а Анонимный автор — левый и разница в 120 стадиев определяет, следовательно, ширину устья. М. Кислинг высказал по сути аналогичное мнение с той разницей, что определил Анонимному автору не левый берег устья, а сужение лимана у города Тиры. Иная точка зрения Ф. А. Брауна и П. О. Карышковского. Они полагают, что составитель перипла вместо города Тиры ошибочно указал реку. Все эти объяснения, казалось бы, устраняют явное противоречие в сведениях античных писателей, но в то же время допускают, что их труды содержат ошибочные указания. Такой подход подрывает доверие к античным источникам. А между тем объяснения современных авторов неубедительны. Трудно согласиться с тем, что в периплах могут быть такие серьезные ошибки и расхождения в принципах измерения расстояний… Ну а где же все-таки искать ключ к разгадке башни Неоптолема? В данных древних авторов о низовьях Тиры бросаются в глаза и другие несоответствия в расстояниях, а также противоречия и неясности в описаниях. Так, например, по Страбону, от устья Тиры до Никония 140 стадиев (26 км), тогда как в действительности это расстояние втрое меньше. Гермонактову деревню Страбон указал при устье Тиры, а Птолемей — в 90 стадиях западнее. Кроме того, интересно, что источники упоминают только реку Тиру и ничего не говорят о лимане, тогда как, например, в Днепро-Бугском районе они называют и реки (Борисфен и Гипанис), и лиман, в который те впадают.

Все это приводит к мысли о том, что в античное время берега Нижнего Поднестровья выглядели иначе. Ведь за прошедшие тысячелетия могли измениться и контуры морских берегов, и конфигурация лиманов. Не потому ли древние авторы расходятся в указании расстояний?

Необходимость выяснить, как выглядели берега Нижнего Поднестровья в античное время, стала очевидной. Это привело меня в Проблемную лабораторию инженерной геологии и гидрогеологии Одесского университета к Г. И. Иванову, опытному геологу, который, как оказалось, к тому же интересуется античной географией, знаком со сведениями Страбона о Северном Причерноморье и в частности с проблемой башни Неоптолема. Так началось наше многолетнее плодотворное сотрудничество. Уже на первом этапе совместной работы сопоставление письменных источников с геологическими разрезами, картами и схемами позволило выдвинуть интересное предположение. Вскоре оно оформилось в гипотезу, которую нужно было доказать или отбросить как неподтвердившуюся. Пришлось с головой окунуться в материалы геологических исследований, по крупицам выявлять и собирать необходимые факты, чтобы затем на их основе построить палеогеографическую реконструкцию Нижнего Поднестровья для античного времени. Долгий скрупулезный труд увенчался успехом и принес интересные результаты. Вкратце их суть такова.

Специалистами давно уже установлено, что в античное время уровень Черного моря был ниже современного как минимум на 5 м. Бесспорно, что при таком уровне береговая линия моря имела несколько иные, нежели в наше время, очертания, особенно в северо-западной, самой мелководной части бассейна.

Как же в античное время выглядело Нижнее Поднестровье? Днестровского лимана, как выяснилось, в тот период вообще не существовало [77] Подробно см.: Агбунов М. В . К вопросу о локализации башни Неоптолема и Гермонактовой деревни. — ВДИ, 1978, № 1, с. 116–122.

. Современная его глубина равна в среднем 1,5 м. Толща лиманно-морских осадков — 2–3 м. Следовательно, при уровне минус 5 м здесь протекала река, впадавшая прямо в море. Но главное здесь в том, что в ранний период основное устье реки находилось не на месте современного устья лимана, а примерно в 20 км западнее. В районе села Затока основное русло реки поворачивало на юго-запад и выходило в море у села Приморского. Затем в результате повышения уровня моря и гидрологических изменений в дельте реки это устье переместилось к Затоке, к месту современного устья лимана. По мере дальнейшего наступления моря долина реки подтапливалась все выше и выше, в результате чего в средневековье образовались первоначальные контуры обширного лимана.

Но мутные воды Днестра выносят в лиман большое количество осадков, которые постепенно заполнили его верховья и отделили северную часть в виде Карагольского залива. В низовьях же под воздействием морских волн стала формироваться пересыпь — узкая песчаная коса, отгородившая лиман от моря. Одновременно лиманно-морские осадки отделили юго-западную часть лагуны, обратив ее в самостоятельный Будакский лиман, который сейчас полностью отрезан от моря. А в пересыпи Днестровского лимана сохраняется Цареградское гирло, через которое лиман сообщается с морем. Такова вкратце история образования Днестровского лимана. Он появился, как выяснилось, уже после того, как были написаны произведения древних авторов. Поэтому они упоминают только реку Тиру и ничего не говорят о лимане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: