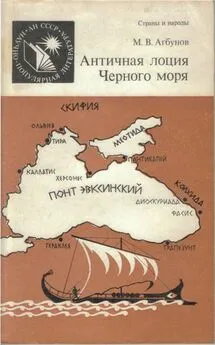

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Название:Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Агбунов - Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья краткое содержание

Оформление художников: И. Гансовской и О. Туркова.

Фото: М. В. Агбунова, В. В. Афанасопуло, В. А. Суетина.

Загадки Понта Эвксинского. Античная география Северо-Западного Причерноморья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На этом длительная и оживленная дискуссия в общем-то закончилась. Как мы видим, большая группа ученых еще с середины XIX в. отождествляла Никоний с городищем у села Роксоланы. Но другие ученые были против этого отождествления, так как местоположение этого городища не соответствует данным Страбона и Анонимного автора. Так вопрос о локализации Никония еще некоторое время оставался открытым.

В 60-е годы к этой проблеме обратился П. О. Карышковский. Как уже отмечалось, он попытался объяснить расхождения в источниках тем, что они измеряли расстояния от разных точек широкого устья Днестровского лимана. По его мнению, источник Страбона считал устьем Тиры юго-западную оконечность лимана, откуда и следует отсчитывать указанные 140 стадиев (с. 159). Анализируя сведения Анонимного автора, П. О. Карышковский вслед за своими предшественниками считает, что здесь, как и в сообщении о башне Неоптолема, вместо города Тиры ошибочно указана река, и, следовательно, упомянутые 30 стадиев «представляют расстояние от Никония не до берега реки, а до того же города, т. е. ширину лимана» (с. 158). Измерения в обоих случаях приводят к Роксоланскому городищу. Следовательно, считает ученый, именно здесь был Никоний (с. 162).

Однако и после статьи П. О. Карышковского некоторое время исследователи проявляли чрезмерную осторожность и продолжали называть этот пункт просто городищем у села Роксоланы. Лишь в последние годы его стали прямо называть Никонием. Но и сейчас еще не рассеялись сомнения относительно правильности такого отождествления. И надо заметить, что сомнения эти в общем-то вполне законны. Ведь, строго говоря, местоположение Роксоланского городища не соответствует указаниям древних авторов. Расстояние до него от Цареградского гирла, устья современного лимана, почти втрое больше указанного Страбоном. Объяснения же П. В. Беккера и П. О. Карышковского о том, что 140 стадиев Страбона измерены не от современного устья, а от юго-западной оконечности лимана, основанные на логических умозаключениях, а не на фактах, не могли до конца убедить исследователей. Ведь таким образом можно «подогнать» любое необходимое расстояние в пределах длины извилистого берега от Затоки до Приморского. Кроме того, никому из ученых не удалось достаточно убедительно объяснить сообщение Анонимного автора о том, что «от местечка Никония до судоходной реки Тиры 30 стадиев».

Одни исследователи считали, что здесь имеется в виду расстояние от Никония до устья Тиры (К. Маннерт, И. А. Стемпковский, Ф. К. Брун, П. В. Беккер, 3. А. Аркас, К. Мюллер, А. С. Уваров, А. Геррманн). Причем одна часть из них подразумевала устье реки, а другая — устье лимана. Другие ученые пришли к выводу, что текст перипла в этом месте испорчен: вместо «река Тира» должно стоять «город Тира», а отсюда следует, что в источнике отмечено расстояние между двумя городами, т. е. ширина лимана (К. Нойман, Ф. А. Браун, Э. Диль, П. О. Карышковский и др.). Оба вывода выглядят вполне правдоподобно. Но согласиться с ними нельзя, так как и то и другое расстояние почти вдвое превышает приведенную в перипле цифру. Как же тут быть?

И здесь на выручку вновь пришла палеогеографическая реконструкция. Сопоставление письменных источников с реконструкцией показало, что у Страбона в сообщении о Никонии под устьем Тиры указано раннее устье реки, находившееся у села Приморского. Следовательно, оттуда и измерены известные 140 стадиев. Это расстояние равно — в зависимости от того, какой здесь использован стадий (157 м или 185 м), — 22–26 км. Оно приводит нас именно к Роксоланам, у северной окраины которых и расположено городище. Расстояние до него составляет 26 км. Таким образом, местоположение городища полностью соответствует сведениям Страбона. А сообщение Анонимного автора о 30 стадиях от Никония до судоходной реки Тиры, как мы увидим дальше, не имеет никакого отношения к расстоянию до устья реки. Эта цифра измеряет совсем другой отрезок пути.

Теперь попытаемся объяснить, почему Птолемей «увеличил» расстояние от устья реки до Никония на 110 стадиев. Обычно это объясняют неточностью птолемеевой градусной сетки, неизбежными искажениями при переводе линейных мер в координаты и обратном пересчете. Такое объяснение вполне убедительно. Но при этом возможно еще одно объяснение. Дело в том, что указанные 110 стадиев примерно соответствуют расстоянию между старым и новым местоположением основного устья Тиры. А Птолемей, как выясняется, имел в своем распоряжении разновременные сведения. Расстояния до одних пунктов были измерены от устья у села Приморского, а до других — от устья у села Затока. А в его описании указано только одно устье Тиры. Под его координатами географ отметил, как выяснилось, устье у Приморского [104] Агбунов М. В . Заметки по античной географии…, с. 123.

. Это исходная точка, к которой привязаны все пункты этого района. Птолемей, скорее всего, знал о существовании двух разных устьев реки, так как указывает не устье, а «устья реки Тиры» (III, 10, 7). Однако все объекты он привязал к устью у села Приморского. Так, указывая город Тиру и Гермонактову деревню, географ без всякой поправки перевел линейные измерения в координаты, в результате чего эти пункты «сместились» к западу примерно на 20 км, т. е. на расстояние между устьями. А относительно Никония и Офиуссы он, взяв данные о расстоянии до них от устья у Приморского, ошибочно приплюсовал сюда еще и разницу между устьями и получил примерно 250 и 200 стадиев. Поэтому Днестро-Дунайское междуречье оказалось «сжатым», а Нижнее Поднестровье, наоборот, «растянутым».

Как мы видим, из-за неясностей в сведениях античных географов поиски Никония продолжались почти четыре столетия. Однако в конце концов общепринятым стало отождествление Никония с Роксоланским городищем. И сомневаться в этом нет никаких оснований.

Городище это известно еще с начала прошлого века. В те времена на его территории были крестьянские наделы. При обработке земли здесь постоянно разрушали остатки стен, домов и других сооружений. Старожилы помнили, как сообщает П. В. Беккер, и развалины оборонительной башни. Вместе с камнями из земли извлекали обломки амфор, чернолаковых и лепных сосудов, монеты, различные предметы быта, украшения. Под впечатлением этих находок в селе родилась легенда о существовании здесь турецкой крепости Суклея и зарытых в ней несметных сокровищах. В поисках этих драгоценностей местные жители стали раскапывать развалины и самым хищническим образом разрушать городище. Однако, кроме камней, черепков и пустых сосудов, здесь ничего не находили.

В середине XIX в. городище обследовали П. В. Беккер и А. С. Уваров, которые отождествили его с Никонием. Уваров составил план городища и некрополя. Некрополь находился к востоку от города на высоком степном плато и состоял из курганного и грунтового могильника. В конце столетия кладоискатели стали хищнически раскапывать и захоронения. Остановить это варварское разрушение памятника и разбазаривание находок, которые охотно покупали одесские любители древностей, было невозможно, так как его территория находилась в частных земельных владениях. Ученым не оставалось ничего другого, как по возможности приобретать те или иные ценные находки. Так, В. И. Гошкевичем было куплено несколько монет и некоторые другие предметы. В дореволюционное время он дважды обследовал Никоний, снял его план и отметил, что прибрежная часть его интенсивно разрушается лиманом. С тех пор город был надолго забыт. В 1957 г. одесские археологи начали систематические раскопки городища. Результаты многолетних кропотливых исследований дают возможность восстановить общую картину исторического развития города, выделить его основные этапы, охарактеризовать материальную и духовную культуру никонийцев [105] Загинайло А. Г. Несколько строительных комплексов древнего Никония IV в. до н. э. — В кн.: 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Киев, 1975, с. 114–115; Секерская Н. М. Результаты раскопок в западной части Никония. — КСИА, вып. 156, 1978. с. 27–32; Агбунов М. В . Давньогрецький Ніконій. — Археологія, № 32, 1979, с. 13–19.

.

Интервал:

Закладка: