Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Название:Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08178-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней краткое содержание

Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прогресс техники во второй половине XIX в. потребовал создания кроме Минного офицерского класса еще и класса Артиллерийского. В 1878 г. такой класс начал работу в здании бывшей 4-й парусной мастерской. В разные годы здесь обучались от 15 до 30 офицеров. Первоначально срок обучения длился с сентября до конца апреля, в 1881-м его увеличили до двух лет, но с 1890-го срок снова стал одногодичным с введением вступительных экзаменов по физике и математике.

Вскоре в Кронштадте открылась Школа гальванеров, 12 ноября 1885 г. – первая Машинная школа, готовившая машинистов и кочегаров для Балтийского флота. Сначала она размещалась на первом этаже 7-го губернского дома, а учебные мастерские – во дворе 5-го. Забегая вперед, надо отметить, что в 1904–1906 гг. по проекту и под руководством старшего инженера Кронштадтского порта В.П. Шаверновского построили специальное здание на Петровской улице. В Машинной школе имелось 18 учебных классов, библиотека, физический кабинет, учебные и ремонтные мастерские, электростанция и действующая корабельная паровая машина и паровой котел. Это здание и его огромное окно в стиле модерн и ныне украшает Петровскую улицу Кронштадта. Правда, часть стекол разбита, и вставлять новые пока никто не собирается.

Первая в России военная Водолазная школа (вслед за школой М.О. Бритнева) была также организована в Кронштадте 5 мая 1882 г. Инициировал ее создание капитан 1-го ранга В.П. Верховский. Школа располагалась в здании бывшего провиантского магазина севернее Докового бассейна. Чтобы не прерывать процесс обучения в зимнее время, на Пароходном заводе изготовили железный бак, глубина которого была слишком незначительной. В 1896 г. для школы построили специальный бассейн диаметром 5 м и глубиной 7 м. Кроме того, школа имела достаточно современное для того времени оборудование: мастерскую для ремонта снаряжения и изготовления опытных образцов и оснастки, физический кабинет, лазарет, библиотеку специальной литературы. Начальник школы одновременно являлся начальником водолазной партии Кронштадтского порта, что давало возможность для практического обучения слушателей использовать суда и средства порта. Каждый год школа выпускала до 75 хорошо подготовленных рядовых водолазов и несколько офицеров. Слушатели Кронштадтской водолазной школы прекрасно проявили себя при работах на эскадренном броненосце «Гангут», затонувшем 12 июня 1897 г., что стало следствием «забот» о флоте, проявляемых великим князем Алексеем Александровичем [323] Подробнее см.: Амирханов Л.И., Лукошков А.В. Эскадренный броненосец «Гангут». СПб., 1998.

.

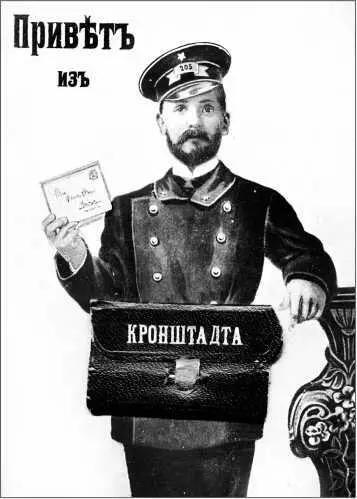

Кронштадтский почтальон

Кронштадтская водолазная школа помимо подготовки кадров занималась и научно-исследовательской работой, создавая и совершенствуя новую технику и подводные технологии. Учебные пособия по водолазному делу и медицине, написанные преподавателями школы А.А. Кононовым, М.Н. Храбростиным, Н.А. Есиповым, изданные на русском и иностранных языках, использовались на флотах не только в России, но и за рубежом.

Работали в Кронштадте и другие учебные заведения, готовившие для флота специалистов разных нужных специальностей: фельдшеров, сигнальщиков, рулевых и др.

Как и во всяком городе, в Кронштадте существовала почта. До 1861 г. Кронштадт как заштатный уездный город получал почту два раза в день. Газеты приходили на следующий день после выхода.

О том, с какими трудностями иногда доставлялась почта на остров, рассказал в 1863 г. вездесущий «Кронштадтский вестник»: «О почте. Нынче в пятницу почта была отправлена в 7,5 часов вечера; она шла на спасательной шлюпке с полозками, т. е. шлюпку, как обыкновенно, тащили десять человек матросов по льду за веревки. Впереди шел унтер-офицер с багром. Почта лежала в шлюпке, около которой шел офицер-почтальон. Около 8 часов поезд тронулся. Те, которые перебирались таким образом, очень хорошо знают, как трудно это путешествие. […] Переправа делается в особенности затруднительна и опасна, если метель или пасмурность застанет путников в дороге. Так случилось и на этот раз: сделалось темно, пасмурно, и почта только в 12 часов добралась до Ораниенбаума. Провалившихся было двое. Они сильно озябли и промокли до шеи. Товарищи поделились с ними своим верхним платьем, а офицер отдал одному из них свои теплые сапоги. Около полночи, мокрые, пришли они в Ораниенбаумскую почтовую контору, где сдали почту и приняли кронштадтскую корреспонденцию. Отправляться тотчас же назад было невозможно. Офицер просил, чтобы ему и людям дали место где-нибудь на станции, но в этом ему было отказано со стороны ораниенбаумского почтового начальства. Нечего было делать, отправились в трактир, где пробыли (за большие деньги) до 5 часов утра в нетопленой комнате. В 5 часов утра поезд тронулся назад в Кронштадт, куда и прибыл благополучно. Кронштадтский житель» [324] Кронштадтский вестник. 1863. № 46. С. 183–184.

.

На Господской улице в 1863–1864 гг. по проекту архитектора А.К. Кавоса (1800–1863) построили Почтамтский дом, который, как уже упоминалось, до сих пор украшает пр. Ленина. Поначалу в городе было всего два почтовых ящика, но через четыре года их число удвоилось. К ящикам на доме почтовой конторы и на Галкиной улице [325] Первоначально – Церковная улица, в XIX в. – Галкина; около 1910 г. названа Алексеевской в честь наследника цесаревича Алексея; со 2 ноября 1918 г. – Пролетарская улица.

добавились ящики у Морского собрания и у Главного штаба.

Петербургские газеты в первые годы существования почты приходили в Кронштадт на следующий день после выхода, но с 1869 г. их доставляли в день выхода.

Однако и по городу доставлять почту поначалу было совсем непросто, так как существовали два варианта нумерации домов:

– городской, т. е. номер, под которым дом числился в городских книгах и крепостных актах. Эти номера шли в последовательном порядке для всего города;

– полицейский, при котором счет начинался с первого дома на каждой улице.

Затруднения в поиске был связаны с тем, что старые дома периодически сносили, а на пустырях возводили новые [326] Соколов А.К. Кронштадт: история длиною в 300 лет. С. 214.

.

Когда номера отсутствовали, приходилось искать помощи у дворников и прохожих. Очевидно, что настоящий почтальон должен был очень хорошо знать Кронштадт и его обитателей.

Лишь в феврале 1892 г. городская дума приняла решение о том, чтобы к домам были прикреплены доски с названиями улиц. В марте 1894-го еще одно решение думы обязало домовладельцев иметь установленный по порядку номер дома, но оказалось, что на одной улице попадались дома с одинаковыми номерами. И только в 1987 г. на домах появились голубые дощечки, на которых белой краской были написаны название улицы и номер дома.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: