Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

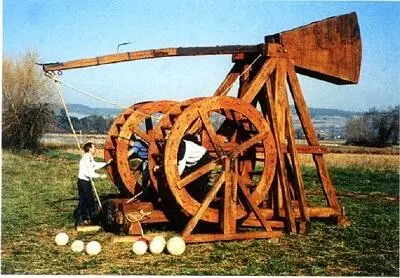

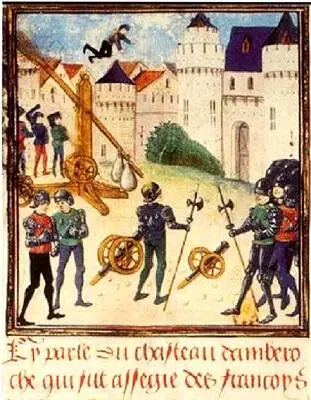

3.7. Требюше с противовесом

Большой требюше с противовесом — жемчужина и символ средневековой военной техники, предмет престижа для уважающего себя государя. Некоторые из них, как, например, английский король Эдуард I, арагонский король Хайме I Завоеватель или германский император Оттон IV, не считали зазорным лично интересоваться постройкой и практическим применением таких машин. Это были первые в истории метательные машины, обладающие реальными стенобитными возможностями, и их появление повлекло за собой очередную революцию в военной архитектуре и осадном деле.

Подробно конструкция большого требюше рассмотрена в двух статьях, присутствующих в Интернете: http://xlegio.ru/throwing-machines/middle-ages/trebuchet/ и http://xlegio.ru/throwing-machines/middle-ages/baroballistae/. Его основными частями были метательный рычаг ( virga ), опора ( bigua ), противовес из свинца ( petias plumbi ) или камней ( petras ), праща ( funde ad ingenia ), состоящая из веревки ( brachia ) и кожаной сумки ( coria ), ворот ( turnus ) на бронзовых или железных подшипниках ( paalarios ), вращаемый рычагами-гандшпугами ( pousserios ) или колесом ( magnus circulus ) и удерживаемый спусковым механизмом ( claves ), канаты ( vergaturis ) c железными или бронзовыми блоками ( boitas ferri in quibus pollae vertuntur ). Для скрепления машины использовались костыли ( cavillas magnas ) и веревки ( chables de ligatures ). Здесь основное внимание будет уделено сравнительным характеристикам их главных разновидностей.

Если верить Филиппу Контамину, уже в первой половине XIII века сложился определенный стандарт больших стенобитных требюше: это была машина с балкой-рычагом длиной 10–12 м, противовесом около 10 т, метающая круглые каменные ядра весом 100–150 кг на 150–200 м со скорострельностью около 2 выстрелов в час, обслуживаемая командой 50–120 чел. Современные реконструкции демонстрируют способность большого требюше раз за разом попадать из той же исходной позиции в мишень 5×5 м за 160 м.

Подъём 10-т противовеса на 5-м высоту запасает потенциальную энергию 500 000 дж. Коэффициент полезного действия «идеального требюше» с подвешенным противовесом достигает 70 % (согласно расчетам Фоли и Эйгенброда), то есть из упомянутых 500 000 дж в кинетическую энергию снаряда перейдут 350 000 дж (в действительности несколько меньше, так как не учитывается сила трения между осью и метательным рычагом). Подобной энергии достаточно, чтобы разогнать 100-кг снаряд до более чем 80 м/с. У «неидеальных» требюше этот показатель, конечно, ниже, но на проценты, а не в разы. Заметим, что мощность больших арбалетов и спрингалдов на два порядка меньше.

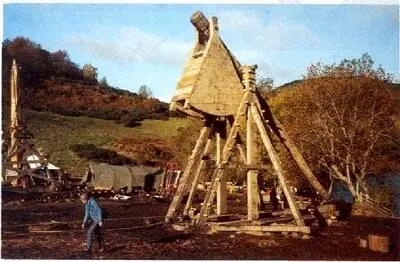

Пожалуй, наиболее реалистичные испытания требюше были проведены в ноябре 1998 г. в Шотландии. В течение 3 недель 40 плотников, используя только традиционный инструмент и методы, изготовили две машины. Первой был «мангонель» с фиксированным противовесом, спроектированный компьютером военного института в Вирджинии (США) в соответствии с «идеальными» пропорциями для такого устройства. Его основание имело размеры 3×5 м, общая высота составила 9 м, противовес из свинцовых пластин весил 6 т. Второй был «требюше» с подвешенным противовесом в виде треугольного в плане деревянного ящика, наполненного песком. Он был изготовлен на основе чертежа Виллара д'Онкура (XIII век) и средневековых рекомендаций. Его 15-м дубовый метательный рычаг имел средний диаметр 60 см и вес 2,7 т. Воздвижение опорной стойки высотой 7,2 м заняло всего 4 ч, причем использовалась система деревянных блоков, описанная древнеримским инженером Витрувием. Общая высота с поднятым рычагом составила 18 м, размеры опоры — 8,5×12,5 м.

В качестве мишени использовалась стена 5-м высоты из гранитных блоков толщиной 2,1 м, соответствующая средней толщине замковых стен XIV века.

«Мангонель» при стрельбе очень сильно сотрясался, что должно было привести к быстрому саморазрушению. В то же время эффективность была высокой: 135-кг обтёсанные каменные ядра летели на 175 м с хорошей точностью и скоростью 202 км/ч (56 м/с).

«Требюше» также использовал 6-т противовес, явно недостаточный для этой более крупной машины. Он метал 125-кг ядра на те же 175 м, но скорость оказалась ниже, 186 км/ч (52 м/с). Это фактические данные — очевидно, угол возвышения обеих машин отклонялся от оптимальных 45° и при более тщательной выверке они могли бы показать существенно большую дальнобойность (теоретический максимум равен 250–300 м). При стрельбе на 175-м дальность рассеяние не превышало 4 м по ширине и 12 м в длину. Планировалось увеличить противовес до 11 т, что должно было обеспечить дальность стрельбы 113-кг ядрами на более чем 250 м (предыдущие опыты с 56-кг машиной в Кастельнодари, Франция, показали именно такую дальность при соотношении противес: снаряд = 100:1), но трехнедельные дожди со снегом не позволили завезти дополнительные 5 т песка на испытательную площадку. Требюше с подвешенным противовесом имел значительно меньшую отдачу, чем «мангонель», что практически подтвердило теоретические выводы Чеведдена и Фоли.

Двух попаданий из «мангонеля» плюс четырех из «требюше» оказалось достаточно, чтобы пробить в 2,1-м стене брешь, через которую могла пройти лошадь.

Менее крупной, но еще более эффективной машиной был позднесредневековый «куйяр», машина с парными противовесами. Один из образцов, реконструированный во Франции, при 3-т противовесе метает 35-кг ядра на 180 м со скорострельностью 10 выстрелов в час, причем для его взвода достаточно всего 4 человек.

Отметим далее, что разрушительная мощь требюше сильно зависит от высоты и геометрии цели, а также от траектории полета ядра. Навесная баллистическая траектория под 45° является оптимальной с точки зрения дальности стрельбы, но не ударной мощи, поскольку в этом случае ядро попадает в вертикальную стену под таким же углом 45°. Попадания становятся ближе к оптимальному углу 90° при настильной стрельбе на меньшую дальность. Если же ведется обстрел внутренней части города, особенно расположенного на возвышенности, оптимальной становится крутая навесная стрельба. Искусство magister tormentorum (мастера, отвечающего за хранение и применение осадной техники — tormenta ) в значительной степени заключается в умении найти оптимальный баланс между дальностью стрельбы и поражающей способностью ядер. Кроме того, ядра требюше наиболее эффективны при попадании по прямой поверхности и, особенно, по углам башен. Если поверхность башни закруглена, появляется значительная вероятность рикошетирования. Поэтому с XIII века в Западной Европе башни начали делать круглыми. Наконец, энергия ядра падает по мере движения вверх к средней точке траектории (поскольку преодолевается сила тяжести), а затем вновь возрастает. Поэтому обстрел цели, находящейся вверху (например, замка на скале) будет намного менее эффективен, чем цели, находящейся на том же уровне или ниже. Это существенные моменты, объясняющие, почему одна и та же машина может быть эффективной при обстреле одного укрепления и неэффективной — другого, даже если они состоят из стен одинаковой толщины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)