Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

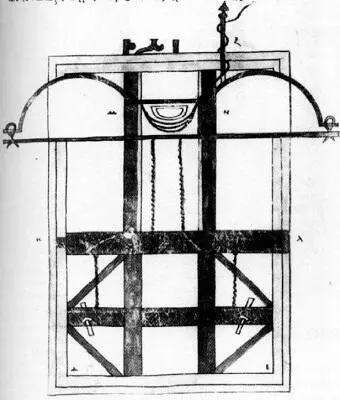

Последующие упоминания становятся все реже и реже. Прокопий Кесарийский, говоря об осаде Рима готами в 537–538 гг., упоминает только онагр и «баллисту», которая, судя по его описанию, является большим станковым арбалетом. Вот этот важный фрагмент («Война с готами», гл. 21, пер. С.П. Кондратьева): «Велизарий поставил на своих башнях машины, которые называются балистрами. Эти машины имеют вид лука; снизу у них выдается, поднимаясь кверху, выдолбленный деревянный рог; он движется свободно и лежит на прямой железной штанге. Когда из этой машины хотят стрелять в неприятелей, то, натягивая при помощи короткого каната, заставляют сгибаться деревянные части, которые являются краями лука, а в ложбинку рога кладут стрелу длиною в половину тех стрел, которые пускаются из обыкновенных луков, толщиною же больше в четыре раза. Перьями, как у обычных стрел, они не снабжены, но вместо перьев у них приделаны тонкие деревянные пластинки, и по внешнему виду они совершенно похожи на стрелу. К ней приделывают острый наконечник, очень большой и соответствующий ее толщине; стоящие по обе стороны при помощи некоторых приспособлений с великим усилием натягивают тетиву, и тогда выдолбленный рог, двигаясь вперед, выкидывается и с такой силой выбрасывает стрелу, что ее полет равняется минимум двойному расстоянию полета стрелы из простого лука, и, попав в дерево или камень, она легко его пробивает. Эта машина названа таким именем потому, что действительно она очень хорошо стреляет («баллей»). Другие машины, приспособленные к бросанию камней, он поставил наверху укреплений; они похожи на пращи и называются «онаграми».» О подобных «баллистах» на повозках, поворачивающихся во все стороны, говорит и трактат псевдо-Маврикия на рубеже VI–VII веков, а также о «соленарионах» ( σωληνάρια ), стреляющих малыми стрелами на большое расстояние, под которыми некоторые (например, Дж. Т. Деннис) понимают ручные арбалеты. Эти же «соленарионы» с малыми стрелами появляются и трактате Леона VI «Тактика» в начале VII века, а также в анонимном "Sylloge Tacticorum" середины того же века, в котором упоминаются и две запасные тетивы.

Затем, начиная с обороны Константинополя от арабов в 717–718 гг., на первый план выходит термин «токсобаллистра», эквивалентный латинской «аркубаллисте». В византийских источниках VIII–X веков он мелькает постоянно наряду с различными названиями требюше. Например, в перечень вооружения экспедиции, направленной против захваченного мусульманами Крита в 949 г., входили «мегалай токсоболистрай мета трохилион», то есть «большие аркбаллисты с воротом» — нет никакого сомнения, что это были станковые арбалеты, — а также χειροτοξοβολίστρων , то есть «ручные аркбаллисты», и «микрас токсоболистрас». Последние две разновидности, видимо, представляли собой ручные или переносные арбалеты. Именно Византия в наибольшей степени сохраняла античное наследие в то время, и большие станковые самострелы в ней преобладали над ручными. Короткие, толстые, быстро летящие арбалетные болты византийцы именовали «мышами» ( μύας ) или «мухами» ( μυίας ). Этот термин был заимствован итальянцами как "musca, mosca". Через несколько столетий ружейные пули стали именовать «маленькими мушками» — "muschetta, moschetta", так появилось слово «мушкет».

Первое известное упоминание арбалета в мусульманском мире появляется на удивление поздно — в 881 г., когда при подавлении восстания Занджа в южной Месопотамии был использован «кавс ал-риджль», «ножной лук». Он назывался так, поскольку стрелок вставал ногами на дугу арбалета и натягивал тетиву руками или при помощи поясного крюка. Впрочем, это не исключает непрерывной преемственности такого оружия от античных времен и на Ближнем Востоке — сохранность источников, к сожалению, случайна. Несколько позднее появляются персидские термины — «занбурак» («маленький шмель») для большого станкового крепостного или корабельного арбалета и «чарх» для легкого ручного арбалета, натягиваемого веревкой с крюком и блоком, привязанной к поясу. Самым крупным арбалетом был фатимидский (египетский) «кавс ал-лаваб», чьи болты якобы весили 5 сирийских ратлей (более 9 кг) — так утверждает Д. Никол. Более поздний (XIV–XV века) «кавс ал-аккар», используемый египтянами и турками, представлял из себя переносной арбалет с «английским» воротом. Согласно мамлюкскому командиру ибн Тайбуге (1368 г.) болт для него весил 10 с половиной дирхемов, то есть треть килограмма.

В целом в мусульманском мире арбалеты были значительно менее распространены, чем обычные луки. Единственным исключением является Гранадский эмират XIII–XV веков. Примечательно, что там арбалет называли «франкским луком» ( qaws ifranğiyya ). Как писал местный учёный Ибн Худайль ( Ibn Hudayl ), есть два типа луков — арабские, которые натягивают рукой, и «франкские», которые натягивают при помощи ноги. Первые более подходят всадникам, «как более быстрые и менее дорогие» , вторые — пехотинцам, как более дальнобойные, «особенно в осадах укрепленных мест, морских боях и операциях подобного рода» . Для изготовления арбалетов Ибн Худайль особенно рекомендует древесину дикой оливы, вяза, померанцевого дерева, яблони, граната и айвы. Наибольшего развития производство арбалетов в мусульманской Испании достигло в конце XIV и XV веках; мало-помалу они стали вытеснять луки, в том числе и при стрельбе с лошади. Впоследствии бежавшие из Гранады мавры принесли это искусство в Магриб.

«Ал-Табсира» Мурды ибн Али ибн Мурда ат-Тарсуси, ценнейший источник по арабскому военному делу эпохи Крестовых походов, сообщает о наличии у египетских мамелюков арбалетов «аз-зийар» (они описаны в отдельном разделе), «аккар», «джарх», «ар-риджль», «ал-хусбан».

Про «аккар» и «джарх» он сообщает, что они слабее, чем «аз-зийар», и настолько известны, что он считает излишним их подробно описывать. В своих примечаниях Каэн указывает, что в арабо-испанском глоссарии XVI века «ал-аккар» («смертоносный») расшифровывается как «двухфутовый арбалет». В «джархе» (у персов «чарх») он видит портативный арбалет с воротом, исходя из основного значения этого слова — «круг», «колесо», — и его широкого распространения. Портативность «джарха» до конца XIV века вызывает, однако, глубокие сомнения, скорее всего это был арабский аналог европейского стационарного «arbalete a tour» XII–XIV веков. Согласно сообщению ибн Шаддада, «большие джархи» могли метать и «нафт», т. е. зажигательную смесь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)