Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Затем идет ножной лук (ar-rijl), который натягивается давлением двух ног человека и силой его спины, так как, чтобы его взвести, нужно носить на талии пояс из бычьей кожи, хорошо выдубленной и прочной, у двух концов которого есть два железных крюка с продетыми через них веревками. Человек ставит свои ноги внутрь лука и, используя спину, тянет пояс, пока зацепленная крюками тетива не достигнет замка на «направляющей». Там он вводит ключ, затем берет лук в руки и кладет стрелу («набль») в направляющую, убирает ключ из замка, чтобы передвинуть его внутрь направляющей; замок поворачивается, так как он подобен легкому блоку на железной оси, заклепанной через отверстия с двух сторон от направляющей; блок поворачивается, тетива спускается, стрела толкается вперед и вылетает из оконечности направляющей» .

Из этого описания ясно, что речь идет об обычном арбалете с крюком и стременем (правда, вместо стремени используются плечи лука), с замком в виде поворотного «ореха».

Далее Мурда ат-Тарсуси сообщает, что «джарх» изготовляется только из дерева, без рога и сухожилий, имеет толщину около полутора пядей в середине, а оконечности этого лука по толщине равны 2/24 длины. Делают его из дерева «тахш» (Каэн не смог выяснить, что это за порода). Несколько хуже древесина дикой оливы двух сортов, один импортируется из Магриба, другой из Йемена.

«Ал-хусбан» — это наиболее примитивный арбалет, натягиваемый руками и даже не имеющий замка.

Ат-Тарсуси не упоминает еще два типа мусульманских арбалетов, вероятно, ввиду их применения преимущественно в Персии и прилегающих к ней странах — «навак» и «занбурак». «Навак» — очень старое обозначение арбалета, упоминаемое восточной литературой даже для новоперсидских (сассанидских) армий (у Фирдоуси) и домонгольского периода. По-видимому, это аналог «ал-хусбана». Термин «занбурак» (это прежде всего обозначение арбалетного болта) применяется к более крупным арбалетам.

В Западной же Европе раннее средневековье оказывается совершенно тёмным временем. Использовались ли там какие-то виды арбалетов — неизвестно. Первое упоминание аркбаллисты относится к осаде Парижа норманнами в 885–886 гг. Тогда дротик из франкской ballista пробил сразу семерых датских викингов и некий франк Аббот Эболус в шутку предложил отнести их на кухню, подобно дичи на вертеле. Если говорить о ручных арбалетах ( arcoballista ), они впервые упоминаются применительно к осадам Санли (около Парижа) в 949 г. и Вердена в 984 г. (оба раза в "Historia Francorum" Рихера Реймского). Во время осады Санли объединенное войско французского короля Людовика IV и немецкого императора Оттона I, как утверждается, сильно пострадало от городских арбалетчиков. Дж. Т. Деннис полагает, что эти арбалеты были заимствованы из Византии. Хронисты упоминают арбалетчиков ("ballistarii") в составе армии Вильгельма Завоевателя во время его вторжения в Англию в 1066 г. и в последующих столкновениях последней трети XI века (например, Ордерик Виталий сообщает об использовании лучников и арбалетчиков для внешней охраны англо-норманнского лагеря в кампании 1098 г. по захвату Ле-Мана). Однако примечательно, что известный гобелен из Байе показывает в составе армии Вильгельма только обычных лучников — очевидно, роль ручных арбалетов тогда была незначительна.

Первое по-настоящему внятное описание западноевропейского арбалета («цагры») появляется в «Алексиаде» византийской принцессы-писательницы Анны Комнины (ок.1083 — ок. 1148 гг.) и относится к пребыванию участников I крестового похода в Константинополе в 1097 г. Этот фрагмент рассказывает о стычке византийцев с кораблем герцога Брабантского: «Мариан стал уговаривать латинян на их языке ничего не опасаться и не сражаться с единоверцами. Кто-то из латинян прострелил ему шлем из цангры. Цангра — это варварский лук, совершенно неизвестный эллинам. Пользуясь им, не нужно правой рукой оттягивать тетиву, а левой подавать вперед лук; натягивающий это орудие, грозное и дальномётное, должен откинуться чуть ли не навзничь, упереться обеими ногами в изгиб лука, а руками изо всех сил оттягивать тетиву. К середине тетивы прикреплен желоб полуцилиндрической формы, длиной с большую стрелу; пересекая тетиву, он доходит до самой середины лука; из него-то и посылаются стрелы. Стрелы, которые в него вкладываются, очень коротки, но толсты и имеют тяжелые железные наконечники. Пущенная с огромной силой стрела, куда бы она ни попала, никогда не отскакивает назад, а насквозь пробивает и щит и толстый панцирь и летит дальше. Вот насколько силён и неудержим полет этих стрел. Случалось, что такая стрела пробивала даже медную статую, а если она ударяется в стену большого города, то либо ее острие выходит по другую сторону, либо она целиком вонзается в толщу стены и там остается. Таким образом, кажется, что из этого лука стреляет сам дьявол. Тот, кто поражен его ударом, погибает несчастный, ничего не почувствовав и не успев понять, что его поразило. И вот стрела, пущенная из цангры, попала в верхушку шлема и пробила его на лету, не задев даже волоска Мариана; провидение не допустило этого.» (кн. X, пер. С.Г. Слуцкой)

Происхождение термина «цагра» (или «цангра») неясно: одни исследователи выводят его от французского «канкр» или «шанкр» («лебёдка, ворот»), другие от персидских «чарх» или «занбурак». Вызывают также недоумение слова Анны Комнины: «варварский лук, совершенно неизвестный грекам». Некоторые думают, что легкий ручной арбалет был действительно неизвестен византийцам в то время. Более вероятно предположение, что он не применялся ими из-за недостаточной эффективности, или применялся столь редко, что это оказалось неизвестным писательнице, не очень компетентной в военном деле. В отличие от ряда «латинских» народов, у византийцев не было проблем с набором хорошо подготовленных лучников.

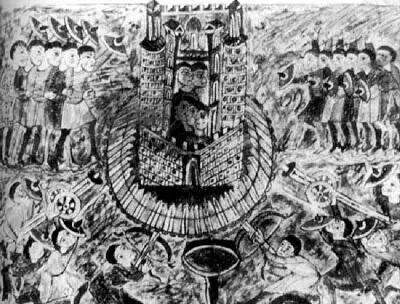

Как раз в это время, на рубеже XI–XII веков, в западноевропейском арбалетном деле произошёл крупный технологический сдвиг. Появились или, во всяком случае, вошли в широкое употребление способ натяжения арбалета при помощи крюка и стремени, и сделанный из кости «орех» (роликовый затвор). Оснащённое композитным луком, такое оружие стало значительно более мощным и точным, теперь от него не защищала рыцарская кольчуга. Косвенным подтверждением именно такой датировки «арбалета со стременем» являются запрет папы Урбана II на применение арбалета, а также и лука, в войнах между христианами на время I крестового похода (1097–99 гг.), а затем закрепившее его решение Латеранского собора 1139 г. ("Deo odibilem ballistariorum et sagittariorum adversus Christianos et catholicos exerceri de caetero subanathemate prohibemus"). Тогда же французские церкви стали украшаться скульптурами чертей с арбалетами в руках, наглядно разъясняющими текущие идеологические установки. Очевидно, в это время мощный ручной арбалет еще воспринимался как нововведение, и в то же время был уже достаточно распространен, чтобы стать значительной проблемой. Действительно, с появлением этого оружия малообученный и «голый» (т. е. лишенный доспехов) простолюдин получил возможность убить с безопасного расстояния прекрасно подготовленного бойца в дорогих доспехах (в качестве примера, по сообщению хроники Малмсбери, англо-норманнский граф Роджер Глостер был убит арбалетным болтом в голову во время осады Фалеза в 1106 г.). Лук не воспринимался столь остро как «дьявольское» и «несправедливое» оружие именно потому, что требует долгого обучения, недоступного рядовому крестьянину или ремесленнику. Таким образом, арбалет входил в противоречие со сложившимся в то время, освящаемым церковью и ставшим основой всего средневекового мировоззрения разделением на три сословия: молящихся, сражающихся и трудящихся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)