Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понимая важность искусства стрельбы из арбалета, французские короли старались его всемерно поощрять. Так, уже Людовик Святой (1214–1270 гг.) запретил все игры, кроме стрельбы из лука и арбалета. В 1245 г. он учредил в Париже «Братство арбалетной игры в честь святого Дени» ( La Confrérie du jeu de l'Arbalette en l'honneur de Saint Denys ) при церкви Сен-Жак де л'Опиталь, откуда пошла многовековая парижская гильдия арбалетчиков. В 1359 г. дофин Шарль (будущий король Карл V) выдал этому «братству» новый патент, подтвердив его привилегии (освобождение от большинства налогов), но ограничив число членов 200-ми под впечатлением недавнего мятежа Этьена Марселя. В 1371 г. Карл V взял на себя все расходы по организации состязаний арбалетчиков на острове Нотр-Дам под Парижем.

Важным этапом в истории арбалетов стало сражение Столетней войны при Креси (1346 г.). Это был первый массовый, в регулярном полевом сражении, поединок арбалетчиков (французы использовали до 6 тыс. генуэзских наёмников, считавшихся лучшими в Европе на тот момент) и английских лучников, вооруженных длинным луком. Завершился он полной победой английских лучников. Сыграли свою роль как объективные преимущества длинного лука (втрое большая скорострельность и вертикальное положение при стрельбе, вместе обеспечивающие намного большую «плотность огня»), так и специфические обстоятельства данного сражения (англичане стреляли с холма, а генуэзцы снизу вверх; солнце светило в глаза генуэзцам и в спину англичанам; генуэзцы сражались без павез, которые отстали вместе с обозом; прошедший ливень ослабил тетивы арбалетов, которые нельзя было заменить так легко, как тетивы луков). С тех пор арбалетчикам в полевых сражениях стала отводиться только вспомогательная роль.

Это нисколько не означает, что арбалетчиков стали меньше ценить — более продуманным стало их тактическое использование. Теперь арбалетчиков стали применять только совместно с формированиями пикинеров, из вагенбурга или из-за полевых земляных укреплений. 20–25 % швейцарской пехоты XV века составляли арбалетчики. Без их прикрывающего обстрела сближение швейцарской баталии с неприятелем сопровождалось бы слишком тяжелыми потерями от вражеских стрелков (у пикинеров и алебардистов не было щитов). Широко использовали арбалеты чешские гуситы, французы и бургундцы конца Столетней войны. С середины XIV века, после изобретения «козьей ноги» и кранекина, появились настоящие конные арбалетчики, способные перезаряжать своё оружие, не слезая с седла. Конечно, как самостоятельный род войск они не могли сравниться с конными лучниками из-за медленной перезарядки, но их отряды успешно использовались для поддержки тяжелой конницы (особенно у бургундцев), а также для разведки (у швейцарцев). И, само собой разумеется, арбалет продолжал оставаться основным средством дистанционного поражения людей в крепостной и морской войне. Поэтому бессмысленно приводить примеры применения арбалетов в европейских позднесредневековых осадах — каждая, без исключения, осада была таким примером.

В этой связи стоит отметить, что арбалет был излюбленным оружием горожан. Он идеально подходил для защиты городских стен, не требовал столь больших тренировок, как длинный лук или как рыцарские искусства верховой езды и фехтования. В то же время его относительно высокая стоимость не была помехой для зажиточных бюргеров. Не случайно первоначальный район набора наемных арбалетчиков совпадал с областью наиболее старой городской культуры — Северная Италия, Южная Франция, Арагон. Впрочем, уже в XIV веке многочисленными умелыми арбалетчиками могли похвастаться городские милиции и Португалии, и Кастилии, и Северной Франции, и Англии (где горожане продолжали им пользоваться наряду с длинным луком), и Фландрии, и Германии, и Чехии, и Польши. Городские муниципалитеты этих стран всячески поощряли освоение этого оружия, давали большие привилегии гильдиям арбалетчиков, во время военных действий арбалетчики получали значительно более высокое жалованье, чем любые другие пехотинцы. Обычно они составляли около 10 % городских ополчений XIII–XIV веков во Фландрии и до 20 % в Италии, причем эта доля постепенно росла. Например, из 2760 бойцов ополчения кантона Цюрих (Швейцария) в 1443 г. было 473 арбалетчика (17 %) и, сверх того, 61 аркебузир (2,2 %), причем среди 639 собственно горожан они составляли 20 % и 7 % соответственно. В городском ополчении Флоренции в 1356 г. было 4000 арбалетчиков; во время религиозных праздников там устраивались состязания стрелков, победители окружались почётом и получали существенные награды. В 1430 г. в арсенале Нюрнберга для защиты стен имелись 607 арбалетов и 501 аркебуза.

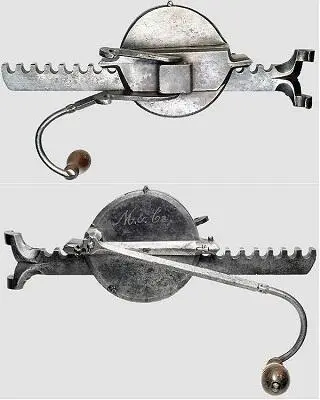

Широкое распространение пластинчатых доспехов в 1350-х гг. повлекло за собой «мини-революцию» в арбалетном деле: в середине XIV века появляется "козья нога", к 1373 г. относится первое достоверное изображение кранекина, около 1370 г. входят в широкое употребление ручной «английский» ворот и стальной лук, который именовали также «генуэзским» (хотя первое упоминание стальной арбалетной дуги относится еще к 1314 г.). Любопытно, что первое изображение стального лука у мусульман появляется в арабо-испанском манускрипте еще в 1086 г. Впрочем, повышение мощности и пробивной способности сопровождалось еще меньшей скорострельностью, что еще более ограничило применение арбалетов в полевой войне.

Дальнейшее совершенствование лат привело к постепенному, медленному исчезновению наиболее слабых арбалетов с крюком и стременем. С этой точки зрения примечательны статуты гильдии оружейников французского города Анже от 1448 г. Они установили два стандарта брони: лучшая должна была обеспечивать защиту от ручного арбалета с воротом, а броня второго класса — от обычного длинного лука.

В среднем в каждом европейском замке или крепости XIV–XV веков было 2–5 «больших арбалетов». Например, в Бастилии в 1428 г. было 5 таких устройств и дополнительно 3 двухфутовых арбалета, в замке города Блуа — 2. В то же время в ключевых точках могло сосредотачиваться и большее количество, например, в Орлеане в 1427 г. (накануне английской осады) было 12 «больших стальных арбалетов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)