Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

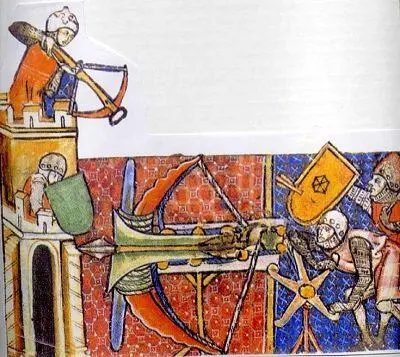

Нельзя сказать, что этот запрет был совсем уж бесплоден. Именно в XII веке римские папы добились наибольшего влияния, смогли навязать безбрачие священников, освободились от императорской опеки и т. д. На несколько десятилетий распространение арбалетов по Европе оказалось заторможено. Но в 1180-е годы этот запрет был прорван, что было связано как с усилением светских государей, так и с осложнением военной ситуации на Ближнем Востоке. Европейские крестоносцы не обладали таким количеством метких лучников, как арабы, турки и курды, что позволяло последним безнаказанно избивать с расстояния тяжелую европейскую конницу. Естественным решением проблемы стало массовое использование арбалетов. Теперь рыцарские отряды прикрывались отрядами арбалетчиков, передвигающихся на марше также на лошадях и спешивающихся во время боя. Конечно, пеший арбалетчик не обладает подвижностью конного лучника, но способен стрелять метче и на большую дальность, а переносной щит-павеза делает его малоуязвимым. Прекрасные примеры комбинированного применения тяжелой конницы и пеших арбалетчиков были показаны германским императором Фридрихом Барбароссой во время сражения с турками-сельджуками у их столицы Икония (1189 г.) и англо-французскими крестоносцами Ричарда Львиное Сердце в сражении с арабами и курдами Саладина у Арсуфа (1191 г.). Теперь в регулярном полевом сражении предварительные перестрелки стали оканчиваться в пользу крестоносцев, что создавало благоприятные условия для конных контратак.

Не менее широко арбалеты использовались при осаде/обороне крепостей. Например, говоря об обороне «латинянами» города Тир против войск египетского султана Саладина в 1187 г., арабский книжник Абд аль-Рахман бен Исмаил Абу-Шамах сообщает о применении первыми «занбураков» (больших станковых аркбаллист). Они же, вместе с «джархами» и «зийярами» (станковыми тенсионными или торсионными стреломётами), использовались обеими сторонами при осаде Саладином Сайюна в 1188 г. и Акры в 1189 г. В 1184 г. альмохадский халиф Абу Якуб был убит стрелой из большого арбалета ( кавс аль-лаулаб ) при осаде занятого португальцами города Сантарен. На Иберийском полуострове такая техника преимущественно заимствовалась христианскими государствами у мусульман — только с середины XIII века там начинает преобладать «французский» термин «баллиста де торно».

К 1185 г. относится единственное в своем роде упоминание в русской Ипатьевской летописи половецкого «самострельного лука», который якобы могли напрячь только 50 мужей. Обслуживался он неким «сарацином» и использовался для метания «живого огня». Очевидно, это был неведомыми путями попавший к половцам арабский мастер, а его самострел — джарх, занбурак или зийар. В своем трактате ат-Тарсуси говорит, что описываемый им зийар имел силу натяжения 20 человек, хотя реально натягивался одним человеком при помощи ворота — многозначительное сходство терминологии. Под «живым огнем» явно подразумевается зажигательный состав на основе нефти или селитры, намного более эффективный, чем обычная смола.

Достоверность данного эпизода не вызывает сомнений, хотя «50 мужей» могут быть преувеличением. Этот огромный арбалет оказался малополезен для половцев в проигранном ими полевом сражении и был захвачен русскими князьями. Очевидно, он произвёл сильное впечатление на русских воинов и летописца. Столь же очевидно, однако, что это был изолированный, случайный эпизод, не оказавший особого влияния на развитие военного дела у половцев и русских. В последующем такие большие арбалеты в русских летописях не упоминаются, зато появляются «пороки», о которых будет сказано в конце главы об истории требюше.

В Европе были свои зажигательные составы в это время, например, упоминаемые в "De Alkimia" Майкла Скота (ок. 1180 — ок. 1236 гг.), включающие сандарак (кипарисовая смола), серу, янтарь и корабельный деготь. Янтарь для зажигательных целей бесполезен, но алхимики считали необходимым добавлять и его, как концентрирующего в себе «солнечную» и «громовую» энергию.

Уже упомянутый Ричард Львиное Сердце стал первым государем, пренебрегшим папским запретом и начавшим широко использовать арбалеты в западноевропейских междоусобных войнах (в 1185 г., согласно хронисту Гийому ле Бретону). От арбалета он и погиб: во время осады французского замка Шалю в 1199 г. болт пробил его левое плечо и застрял в боку, король пытался вырвать его, но только сломал древко. Рана оказалась заражена и от гангрены английский король умер. Многие современники считали это божьей карой за пролитие христианской крови при помощи «нечестивого» оружия. Впрочем, за Ричардом немедленно последовали остальные европейские государи, о чём свидетельствует, например, инвентаризационная опись, проведенная французским королем Филиппом II Августом в принадлежащих ему замках (1202-04 гг.). Согласно этой описи, в замках было только три типа арбалетов: ballista ad estrif (арбалет со стременем), ballista ad duos pedes (двухфутовый арбалет) и ballista ad tornum (арбалет с воротом). Последних было 39, распределённых между замками 15 городов (от 1 до 5 в каждом). Кроме того, 11 воротов находились в резерве. Всего же в арсеналах королевских замков имелось 278 арбалетов всех типов и 265 960 болтов.

Деление замковых арбалетов на три вышеупомянутых типа держалось очень долго, и не только во Франции. Например, в 1298 г. в приграничном с Шотландией английском замке Бервик по инвентарной описи имелось 7 арбалетов с воротом, 6 двухфутовых арбалетов, один из них без «ореха» (затвора), и 8 однофутовых арбалетов; болты для арбалетов каждого типа упомянуты отдельно, поэтому предполагают, что они были разного размера. Впрочем, для англичан, в отличие от континентальных держав, было характерно использование и большого количества лучников для обороны замков: например, английский гарнизон замка Роксборо в оккупированной Шотландии состоял в 1297 г. из 20 арбалетчиков и 92 лучников. В 1297 г. из Лондона в Карлайл был направлен транспорт с 12 большими арбалетами и 2 воротами. Те же три категории арбалетов можно найти и в заказах неаполитанского короля Шарля Анжуйского во время его войны с арагонцами в 1282 г. В 1339 г. французскому гарнизону острова Гернси было направлено судно с 3 «арбалетами с воротом», 4 «ошпье» ( hauchepies ) и 4 воротами.

О стандартизации размеров арбалетов свидетельствует также факт массового производства болтов, совершенно независимого от производства самих арбалетов. Известен пример семейства де Мальмор ( Malemort ) из Динского леса в южной Англии, которое между 1223 и 1293 гг. произвело миллион арбалетных болтов, примерно по 14 тыс. в год.

В XIII веке уже ни одно значительное военное мероприятие не обходилось без широкого использования арбалетчиков. В V крестовом походе в Египет (1218–1221 гг.) участвовали 4000 арбалетчиков, из них 2500 наёмных. 300 арбалетчиков составляли и основную силу гарнизона замка Сафет, главного оплота тамплиеров в Палестине ок. 1250 г. Содержание 1500 арбалетчиков предусматривал пакт о возобновлении Ломбардской лиги в 1231 г. (впридачу к 3 тыс. всадников и 10 тыс. пикинеров). Арсенал Венеции в 1314 г. насчитывал 1131 арбалет. В 1260 г. Флоренция выставила 1000 арбалетчиков во время войны против Сиены. В 1295 г. для войны в Аквитании Филипп Красивый заказал в Тулузе 2000 1- и 2-футовых арбалетов. В том же 1295 году один ломбардский купец привез, в числе прочего оружия, 1885 арбалетов и 666258 болтов на продажу в Брюгге. Во время нападения мусульман на лагерь крестоносцев на берегах Нила летом 1219 г. (V крестовый поход) тамплиеры отразили противника при помощи albarest de torn — один из нечастых примеров использования станкового арбалета в полевых условиях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)