Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

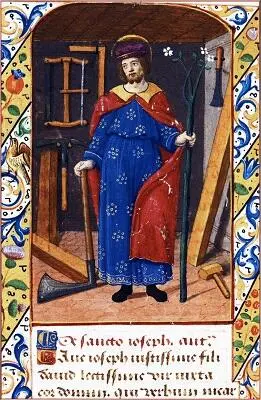

Этот понтифик был выходцем из Францисканского ордена, а «меньшие братья» давно питали особое почтение к фигуре земного отца Спасителя и еще в 1399 г. посвятили ему особый праздник [215] Рауаn 1997.

. В XVI–XVII вв. Иосиф, выйдя из тени, постепенно превратился в одного из популярнейших небесных заступников, а Святое семейство (Иосиф, Дева Мария, Иисус) стали представлять как своего рода земную троицу и идеал семьи. Насмешки над стариком-рогоносцем или подкаблучником, часто звучавшие в позднесредневековых мистериях, вряд ли были забыты, но в новой иконографии св. Иосифа места для них уже не нашлось.

Жесты

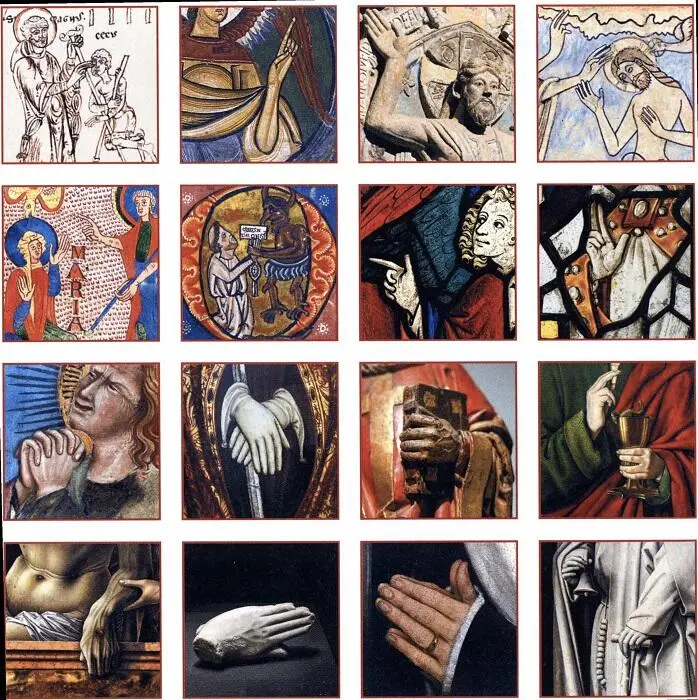

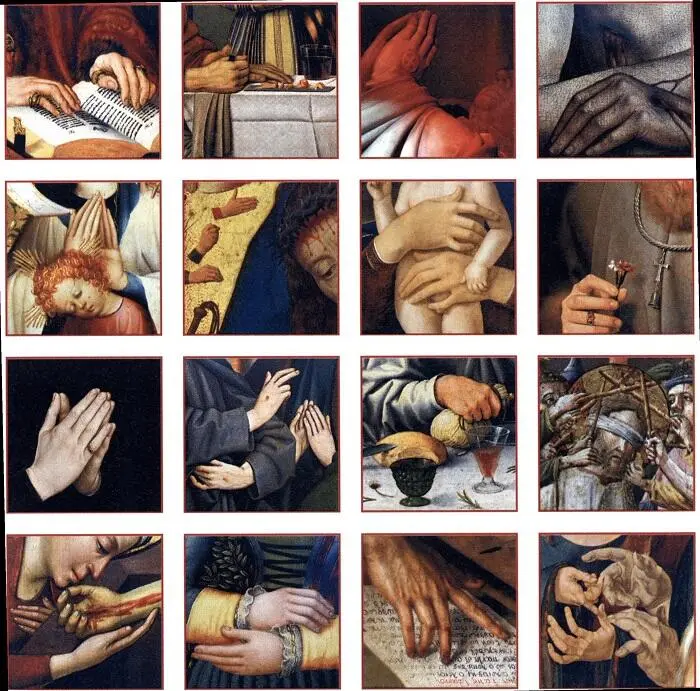

Средневековые монашеские уставы предписывали братьям большую часть времени пребывать в молчании. В отдельных помещениях — в церкви, дормитории, трапезной и т. д. — праздные беседы и вовсе были запрещены. Однако поскольку практические заботы порой требовали от иноков что-то сказать другим братьям, в некоторых аббатствах стали разрабатывать специальные языки жестов. Они означали не звуки или слоги, а целые слова: названия различных зданий, предметов, действий и даже абстрактные понятия (как добро или зло). Историкам остается только мечтать, чтобы кто-то в Средневековье так же систематизировал и расшифровал те бесчисленные жесты, какие использовались в быту и различных ритуалах, а оттуда переносились в иконографию (или порой применялись только в искусстве). Ведь если не знать этого «языка», смысл многих изображений от нас попросту ускользает. Говоря с кем-то, проповедуя или что-то приказывая, персонажи тысяч средневековых образов выставляют вперед или поднимают указательный палец; молясь — вздымают руки, разводят их в стороны или, наоборот, складывают ладонь к ладони; скорбя — подпирают щеку рукой, сплетают пальцы обеих ладоней или прижимают руки к груди; полемизируя и перечисляя доводы — правой рукой загибают пальцы на левой и т. д.

Жесты не только выражают эмоции и заменяют (либо дополняют) слова. Они прямо воздействуют на происходящее, например возвещают волю монарха или передают приказ полководца. В сакральных или магических ритуалах они, как считалось, преобразуют материю и творят чудеса. Чтобы подчеркнуть значение жеста, ладони персонажей — прежде всего, Бога — иногда рисовали непропорционально крупными. Большой, безымянный пальцы и мизинец вместе прижаты к ладони, а средний и указательный подняты вверх. Этот жест повторяется на тысячах средневековых образов. Так сложена длань у Христа, вернувшегося на землю, чтобы судить живых и мертвых, у святых, изгоняющих демонов, у епископов, обращающихся к своей пастве. В Античности этот жест показывал, что оратор берет слово и призывает слушателей к молчанию. В христианской иконографии он, помимо прежних, приобрел и новые смыслы — например, превратился в знак священнического благословения. Одна из главных связей, на которых строилось средневековое общество, — это отношения между сеньором и его вассалом. Поступив на службу к господину и признав себя его «человеком» ( homo ), рыцарь получал от него защиту и феод — землю или какой-то еще доходный ресурс. Чтобы передать себя во власть господина, требовалось совершить ритуал, который назывался оммажем ( homagium ). На одном из его этапов будущий вассал вкладывал свои сложенные ладони в ладони сеньора. На многих иллюстрациях к средневековым легендам о договоре с дьяволом человек, решивший поступить на службу к Сатане, также вкладывал свои руки в его. Дьявола, как и Бога, часто представляли земным монархом или феодальным сеньором.

Античная готика

Анахронизм в средневековой иконографии

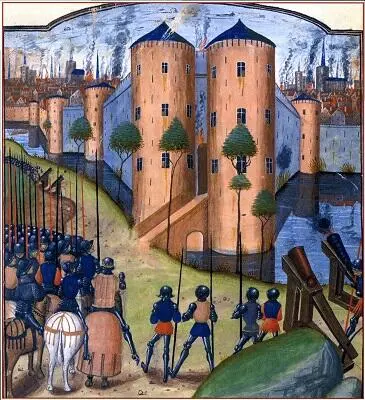

ерепичные крыши и высокие шпили церквей. Огромный город, окруженный крепостной стеной и рвом. Перед ним стоит войско — рыцари в тяжелых доспехах и шлемах-саладах. Рядом четыре пушки, которые бьют по стенам [197].

ерепичные крыши и высокие шпили церквей. Огромный город, окруженный крепостной стеной и рвом. Перед ним стоит войско — рыцари в тяжелых доспехах и шлемах-саладах. Рядом четыре пушки, которые бьют по стенам [197].

Можно подумать, что перед нами осада времен Столетней войны (1337–1453) или еще какая-то средневековая битва. Однако на самом деле это войско Александра Македонского осаждает греческий город Фивы в 335 г. до н. э. Хотя в Античности артиллерии еще не существовало и в тексте римского историка Квинта Курция Руфа о ней, конечно, ни слова не сказано, неизвестный мастер из Брюгге, который иллюстрировал его текст, вооружил македонское войско пушками, а на другой миниатюре еще и ручным огнестрельным оружием — аркебузами. Таких примеров анахронизма — смешения времен и переноса в далекие времена костюмов, архитектурных стилей, изобретений или других атрибутов настоящего — в средневековом искусстве не счесть. Попытаемся разобраться в том, как такое осовременивание прошлого было устроено и каковы были его пределы. Существовал и обратный (но идейно родственный) вектор. Многих средневековых монархов, чтобы подчеркнуть их избранность и божественное благоволение к ним, уподобляли царям Израиля и Иудеи, прежде всего царю Давиду. В Каролингской или позже в Священной Римской империи государей порой изображали в одеяниях и с инсигниями древних цезарей. Однако подражание образцам и стремление «актуализировать» священное или просто великое прошлое для прославления настоящего известны гораздо лучше, и мы не будем о них говорить подробно [216] Воскобойников 2014. С. 413–425.

.

Интервал:

Закладка: