Вадим Каргалов - Русь и кочевники

- Название:Русь и кочевники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2921-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Каргалов - Русь и кочевники краткое содержание

Русь и кочевники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общенациональный характер русского войска подтверждается его социальным составом. Кроме княжеских и боярских дружин под знаменами великого князя Дмитрия Ивановича собрались многочисленные городские и крестьянские рати. По словам летописцев, великий князь собирал «всех людей», на битву вышла «вся сила русская», «многие люди», «сыны крестьянские от мала до велика». Особенно много «черных» людей было в пехотных ратях. А пешему воинству Дмитрий Донской придавал особое значение. Не случайно он поджидал пехотные рати на реке Оке, чтобы вместе идти на Мамая.

Таким образом, войско великого князя Дмитрия Ивановича было не только общерусским по территориальному охвату мобилизацией, но и общенародным по составу. Оно объединяло все социальные слои Руси. И это единение в решении великой национальной задачи — свержении ненавистного монголо-татарского ига — было залогом победы. На Куликовом поле победил русский народ, и величие Дмитрия Донского как полководца и государственного деятеля в первую очередь заключалось в том, что он сумел правильно понять и возглавить общенародное патриотическое движение.

Глава XIII.

Куликовская битва на Дону и новые ордынские «рати»

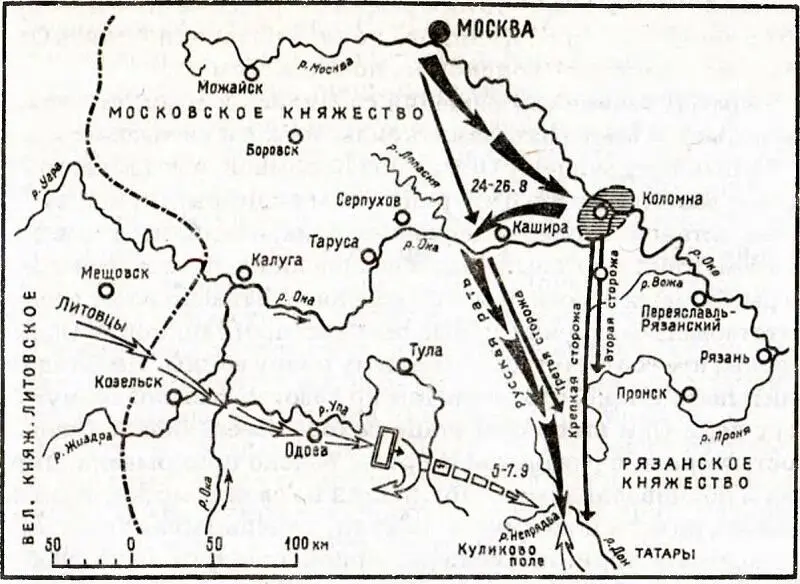

От Коломны до Куликова поля примерно 150 км. Этот прямой путь был хорошо знаком московским воеводам. Однако великий князь Дмитрий Иванович выбрал другой путь. Русское войско двинулось вдоль «берега» на запад, к устью реки Лопасни, которая впадала в Оку в 60 км от места сбора ратей. При таком маршруте до Куликова поля предстояло пройти около 190 км, путь войска удлинялся на полтора-два дневных перехода. Однако великий князь Дмитрий Иванович учитывал как политические, так и стратегические соображения.

Политические соображения сводились к тому, что кратчайшая дорога к верховьям Дона, откуда надвигались полчища Мамая, проходила по коренным землям Рязанского княжества, мимо главных рязанских крепостей. А позиция рязанского князя Олега в разворачивающемся военном конфликте не была достаточно ясной. С одной стороны, рязанский князь сам предупредил великого князя Дмитрия об опасности ордынского вторжения, и это нельзя было расценить иначе как попытку сохранить мирные отношения с Москвой. Но, с другой стороны, нельзя было и игнорировать упорные слухи о том, что Олег «приложился» к Мамаю и Ягайло и вместе с ними готовится к походу на Русь; слухи о «единачестве» Орды, Литвы и Рязани подтверждал «скоровестник», присланный в Москву послом Захарием Тютчевым. Приходилось учитывать обе возможности. Если рязанский князь еще не решил окончательно выступить на стороне Мамая, то вторжение московского войска на территорию своего княжества он мог воспринять как враждебный шаг, как повод для разрыва. Если же князь Олег уже находился в одном лагере с Мамаем и Ягайло, то продвижение русского войска по землям Рязанского княжества было бы сопряжено с большими трудностями, неизбежно сопровождалось бы боями и осадами крепостей, что грозило ослабить полки до решительного сражения с Мамаем. И в том, и в другом случае входить в пределы Рязанского княжества было неразумно, и Дмитрий Иванович решил обойти его с запада. Воеводам, полкам которых предстояло двигаться по западным окраинам владений князя Олега, было строго приказано не допускать разорений и захвата пленных. Последующие события показали правильность этого решения, русские полки беспрепятственно дошли до Куликова поля, а рязанский князь Олег так и не выступил с войском на помощь Мамаю.

Стратегические соображения сводились к тому, что нужно было прежде всего разъединить силы Мамая и литовского князя Ягайло. Форсируя реку Оку не под Коломной, а возле устья Лопасни, великий князь Дмитрий как бы вклинивался между Мамаем, остановившимся в верховьях Дона, и великим литовским князем Ягайло, который медленно приближался со стороны реки Угры. Смелый бросок русского войска от Лопасни на юг воспрепятствовал соединению самых опасных противников — Орды и Литвы, что соответствовало общему плану войны. Необходимо учитывать также, что движение по левому, «московскому» берегу реки Оки на первом этапе похода обеспечивало безопасность марша: с рязанской стороны войско прикрывала широкая и полноводная река. Полки шли по своим, московским волостям, по пути пополняясь людьми, не испытывая недостатка в продовольствии. Знаменитые приокские луга были удобны для выпаса коней, что тоже было немаловажно. Наконец, возле устья реки Лопасни, примерно на половине расстояния от Коломны до Серпухова, было удобнее всего соединиться с «остаточными боями», которые не успели к назначенному сроку в Коломну. Сюда вела прямая дорога из Москвы. К устью Лопасни могли быстро подойти также отряды, прикрывавшие правый, «серпуховский» край оборонительной системы «берега».

Осторожно, непрерывно «вести переимая» от сторожевых отрядов, русское войско двинулось к Дону. Оно шло по левому, более безопасному берегу реки, так как Мамай, по сведениям сторожей, кочевал со своими главными силами на другом берегу Дона; выдвижение русского войска к месту битвы прикрывала река. А со стороны Рязани походные колонны Дмитрия Ивановича прикрывала другая река — приток Дона Большая Тобола. Втягиваясь в междуречье Дона и Тоболы, русское войско направлялось к Куликову полю.

Весь поход от Коломны до Дона протяженностью 190 км, включая стоянку у устья Лопасни и в Березуе, занял 11 дней. Великое искусство полководца заключалось в том, что русское войско беспрепятственно пришло в намеченный пункт, не растратив сил по пути, и успело занять выгодную позицию раньше противника. В выборе места боя Дмитрий Иванович диктовал Мамаю свою волю.

Утром 6 сентября передовые русские полки вышли к Дону неподалеку от устья реки Непрядвы. Стан русских был разбит у впадения в Дон речки Себинки, близ современного села Себино. Здесь, у Дона, произошло событие, оказавшее большое влияние на исход сражения с Ордой: в последний момент главные русские силы догнала пешая рать, которую так ждал Дмитрий Иванович. По словам летописца, к Дону «пришло много пешего воинства», «люди многие и купцы со всех земель и городов» — тысяцкий Тимофей Вельяминов выполнил поручение великого князя, дождался на Лопасне прихода пешцев и успел привести их к Дону накануне сражения.

Своевременное сосредоточение всех войск на берегу Дона перед началом Куликовской битвы — большой успех русских военачальников, подготовивший победу над Мамаем.

Между тем великий князь Дмитрий Иванович уже получил «прямые вести» о непосредственной близости ордынского войска. «Вестники сообщают, что татары приближаются ужасно в ярости», — отметил летописец.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: